理事長メッセージ

-

2025(令和7)年10月1日 理事長メッセージ(学校創立125年目の祝賀日を迎えて)

-

2025(令和7)年10月1日、学校法人中央学院は学校創立125周年を迎えました。これは、一重に学校創立に夢を馳せた高楠順次郎はじめ梅原融、宝閣善教、前田慧雲、佐竹観海、酒生慧眼、そして櫻井義肇の“学祖七賢人(通称―「七人の侍」)”のご尽力とその後に学祖の意思を引継ぎ、誠実と謙虚、温和と恭敬、感謝と奉仕、そして、反省と研鑽の精神で教育に心血を注がれた歴代教職員、関係者の皆様のご人力のお蔭です。

しかし、本当に125年を支えてくれたのは本法人の建学の精神を理解し、数ある学校の中から本学を選び、入学してくれた生徒・学生諸君と保護者の皆様の物心両面に亘るご支援の賜物です。この報恩の観点から、125周年記念事業の定番である大規模な祝賀記念式典はこれを挙行せず、豪華な記念品も配布せず、周年記念予算は生徒・学生への教育環境整備に注がれています。

中央学院学校創立125周年史編纂にあたり、理事長として歴代理事長から引き継がれた建学の精神や教育に心血を注がれた関係者の情熱を胸底に、『中央学院125年史』の別冊として「小史『125年の歩み』」をここに綴り、古人・関係者への謝辞と致します。申すまでもなく、理事長の任務はただ一つ。先人の努力に報いるために法人の歴史を正しく伝えること、そして、この歴史をより発展させて後世に引き継ぐことにあります。

混迷する現代を乗り越え、次の150年の未来を拓くためには、「現在」の課題を的確に把握をし、課題は125年の「過去」の歴史から生成・継承されていることの認識が重要です。そして、「未来」にむけては「過去」に課題の解を求めるという謙虚な姿勢が大切です。ここにこそ、中央学院学校創立125周年史編纂の意義があります。まさに、「古人の跡を求めず、古人の求めるところを求める」(空海が語り、松尾芭蕉が使用した言葉)の精神が『中央学院125年史』の神髄です。

編纂にあたり、過去の歴史を一つひとつ丹念に掘り起こし、伝えられていた歴史をより的確に加筆・修正をしてくれた周年史部会長・大村芳昭学長兼学務担当常務理事、入山義裕法人事務室特別相談役兼創立125周年史編纂統括、伊藤貴盛中央学院大学中央高校事務グループ長はじめ周年史部会の委員の皆様、法人事務室のスタッフのご苦労と歴史を綴る忍耐強い作業に感謝をいたします。

そして、後世に歴史を引き継ぐ立派な創立125周年史の編纂・出版に格別のご尽力を賜った(株)出版文化社に深謝を致します。(株)出版文化社は、旧中央商業高等学校・中央商科短期大学のあった永代橋のすぐそばに本社を構えており、これも古人の導きによる地縁と心強く思いました。

創立125周年史部会で収集された資料を読解していた折、鬼籍に入られた高楠順次郎ら学祖七賢人や他の先人の息吹を肌で感じる体験が何度もありました。我々が「古人の求めるところを求める」と資料の発見や入手の際「古人が求めるところを提供してくれる」という体感は、貴重なものでした。歴史の編纂とは、このように古人との対話であり、これこそが歴史を深める意義と醍醐味というものでした。

「日本橋簡易商業夜学校」の創立の教育精神は、倫理・道性を重んじる人間教育の上に成り立つ就学者本位の実学(キャリア教育)教育、教育の対象は経済的に恵まれない者(当時は丁稚や小僧)、または就学に優れた成果を出しきれていないコンプレックスを持った若者の潜在的才能を磨く価値創造教育の三要素です。これこそが、我々が125年間引き継いできた法人の至宝なのです。

(『中央学院125年史』86頁から転載)

第11代理事長 椎名市郎

-

2025(令和7)年1月1日 理事長メッセージ(学校創立125年目の祝賀年に寄せて)

-

「日本橋簡易商業夜學校」開校前夜の物語⑤-2025(令和7)年1月1日学校創立125年目の祝賀年-

いよいよ2025(令和7)年の幕開け。祝賀の年頭に、平穏な一年であることを願うばかりであるが、18歳人口の減少という大海に荒波に漂う船のごとく、学校長の船頭を先頭に、教職員のベクトルを同じ方向に合わせて一丸となって櫓をこいで前進する心意気が試される年である。

今年は、学校法人中央学院の学校起源である「日本橋簡易商業夜學校」開校125周年の年である。学校法人中央学院の学校起源の歴史は「日華學堂」⇒「日本橋商業中學」構想⇒「東京佛敎商業學校」構想⇒「日本橋簡易商業夜學校」設立⇒そして「中央商業學校」設立へ歴史の変遷が続く。

理事長として125周年記念事業周年史編纂に際し、学校起源前夜の系譜を再整理し、「日本橋簡易商業夜學校-開校前夜の物語①②③」を既に2023(令和5)10月1日付HPで改訂版を公表し、前回2024(令和6)10月1日付、学祖七賢人の足跡をたどる「創立者『七人の侍(学祖七賢人)』物語(前編)-学祖三賢人-日本橋簡易商業夜學校開校前夜の物語④」(高楠順次郎、梅原融、宝閣善教)を公表した。

今回は、⑤(後編)(学祖四賢人:前田慧雲、佐竹観海、酒生慧眼、桜井義肇)を公表する。履歴部分の草稿は、法人125周年事業周年史編纂統括・法人事務室特別相談役、入山義裕氏の手による。episodeは、椎名の執筆による。また、この草稿に際して、周年史事業編集委員で中央学院大学中央高校事務課長補佐、伊藤貴盛氏が資料の補強や新資料の発掘をしてくれた。ここに、当職が履歴草案も含め全体調整・加筆修正をしてここに公表する。

今回もまた、龍谷大学・中西直樹教授の精力的な近刊書『近代仏教復興の黎明と挫折―本願寺派普通学校と反省会の興亡』などを参考とさせて頂いた。特に、学祖四賢人のうち、酒生慧眼は、極めて資料が不足しており、人柄等不明な点が多い。この空白部分は、中西教授の一連の研究成果を引用させていただいた。中西教授の貴重な研究成果が無ければ、法人の125年に及ぶ学校の歴史もまだ夜明け前の暗黒の中を彷徨っていたことになる。ここに、再度、中西教授に深謝の意を申し上げる。第11代理事長 椎名市郎追記

「七人の侍」の名称は、創立当時から伝承されてきたものではない。後日、『中央学院八十年史』、『中央学院100年史』で編集者が創立者を呼称したものである。当時、黒澤明監督の名画「七人の侍」の影響と思われるが、現代では「侍」の呼称は不適切である。創立者達の年譜を見れば「侍」ではなく、まさにその時代を代表する「賢人」なのである。具体的には、七人は教育者であり、学者や僧侶、ジャーナリストである。創立者を「学祖七賢人(がくそしちけんじん)」の呼称とすべきであり、2024(令和6)年10月23日理事も含む評議員会でその呼称変更を理事長として報告をして、正式に使用を始めている。本稿では、経過措置として“学祖七賢人(七人の侍)”と記している。創立者『七人の侍(学祖七賢人)』物語(後編)-学祖四賢人-

日本橋簡易商業夜学校開校前夜の物語⑤前田 慧雲(まえだ えうん)

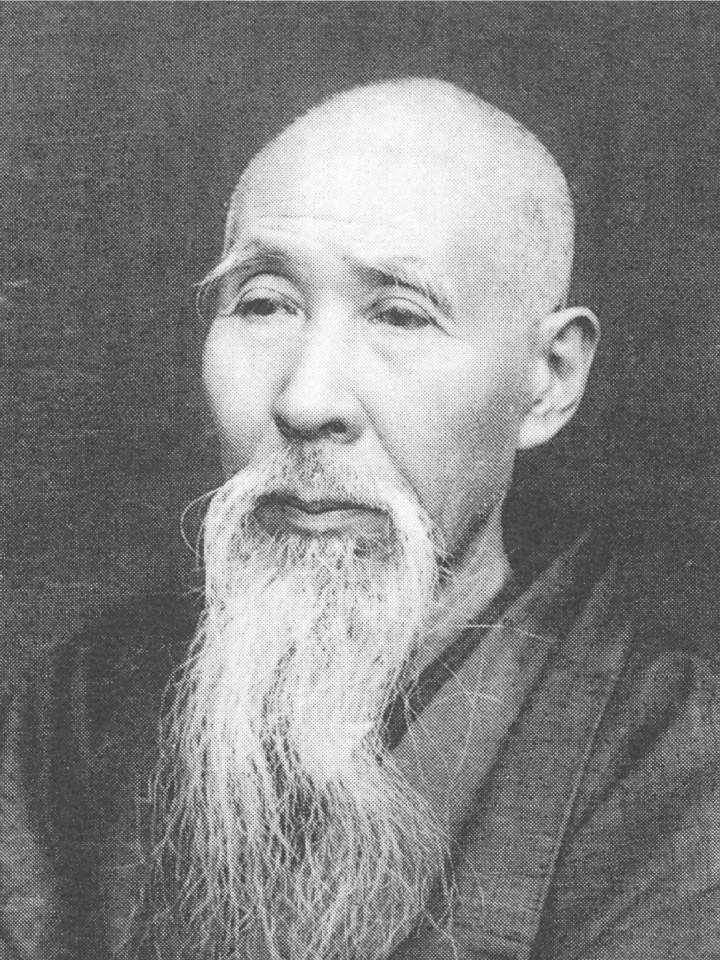

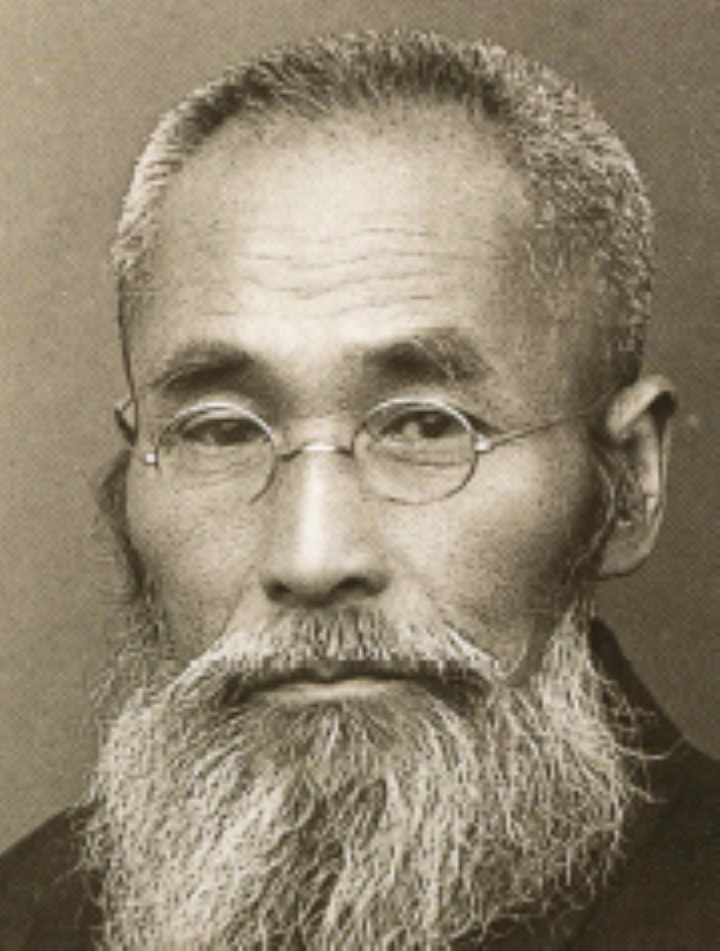

1857(安政4)年1月14日~1930(昭和5)年4月29日 前田 慧雲前田慧雲(以降、前田と称す)は1857(安政4年)1月14日、伊勢国桑名、現在の三重県桑名市の本願寺派西福寺の前田覚了の長男として生まれる。幼名は多聞。幼少期から向上心旺盛で、藩の学校である興譲館の大賀旭川・佐藤牧山に漢文、京都の本願寺派西山教校で普通学、三井寺大宝律師に天台学を学び、松島善譲の信昌閣に入り3年間宗学を研究した。

前田 慧雲前田慧雲(以降、前田と称す)は1857(安政4年)1月14日、伊勢国桑名、現在の三重県桑名市の本願寺派西福寺の前田覚了の長男として生まれる。幼名は多聞。幼少期から向上心旺盛で、藩の学校である興譲館の大賀旭川・佐藤牧山に漢文、京都の本願寺派西山教校で普通学、三井寺大宝律師に天台学を学び、松島善譲の信昌閣に入り3年間宗学を研究した。

1888(明治21)年に上京し、大内青巒らと尊王奉仏大同団を組織、1891(明治24)年に本山の命により京都に移り、新法主学問所主事を経て、1896(明治29)年大学林教員・文学寮教授に就任、同時期に梅原融、酒生慧眼、佐竹観海とは文学寮教授として同僚であった。

1898(明治31)年大学林副綜理に就任したが、1900(明治33)年3月大学林副綜理を辞して、東京で教務講究所長、仏教高等中学教授、さらに東京帝国大学文科大学講師となった。なお、仏教高等中学・高輪仏教大学においても、高楠順次郎らとともに教鞭をとっている。

1900(明治33)年10月「日本橋簡易商業夜學校」、1902(明治35)年「中央商業学校」の設立に創立にあたっても、“学祖七賢人( 七人の侍)”の一人として大きな役割を担った。特に、学校設立のための行動が具体的に開始された1898(明治31)年には「前田、高楠の西下運動」として西本願寺法主大谷光尊師に学校設立の趣旨を訴え、設立資金の目処を得た。これは一重に前田の西本願寺との関係によるもので、高楠順次郎と本山との仲介役として大きな役割を果たした。

1903(明治36)年、東京帝国大学において文学博士の学位をうけ、高輪仏教大学においても学長に就任した。この年『大乗仏教史論』を発刊。1904(明治37)年には高輪仏教大学長を辞任している。その後、1906(明治39)年に東洋大学学長、1917(大正6)年に本願寺顧問、1922(大正11)年に龍谷大学学長に就任したが1929(昭和4)年になると病のため大学長を辞して、東京本郷区西片町の自宅で静養に努めた。1930(昭和5)年4月29日享年74歳で示寂。4月30日密葬、5月3日に築地本願寺において本山葬執行。墓所は高楠順次郎と同じ東京都杉並区永福の築地本願寺和田堀廟所にある。前田は三男二女にも恵まれた。『大乗仏教史論』他38種の明蝶があり、一般教育以外にも、特殊教育として監獄教誨、盲人教育、故事教育等に対する功績も残した1。

episode

前田は語録の中で「学問と信仰」の教育について、以下のように警鐘をならしている(要約)2。

「信仰というものは自分の学問を土台としてできるものではない。学問が進んでくるとどうしても世間の学問に動かされる。世間の学問というのは経験によるものであるので終始動くものである。今日でも日々学説というものは変わっていく。

世間の学問を土台にしていては金剛不壊(こんごうふえ)の信仰は、起こるものではない。仏教の信仰はお釈迦様のお言葉を真受けに受けるより他にない。お釈迦様は実験の上からも経験の上からも教えを説いているので学問や自身経験に及びつかない境地にある。仏のお言葉を一途に信じて行くより他にはない。

学問は仏法に辿り着くまでの道行である。今日の各宗派の教育の仕方は、(学問万能)で仏法を破壊するかのような間違った教育である。宗門の学問は、初めから仏法でならなければならない。頭の中の一番の土台を仏法の知識で固めておけば、終始変化する学問のために一生涯追い回されないで済む」

前田は後日、西山教校時代の思い出を語る中で、特に、当時の飲酒放歌の狂態を慚愧し、このような学生の豪放を軽視し、謹直を愛し、自ら教校内に自由に議論をする場所を作り、先生を招いて特別講義するなど好学の指導的役割を果たした3。「反省会」の動きは、その時代の一つの潮流であったことがわかる。

反省会の同志、高楠順次郎は前田に対し以下のような回想をして、かつての孤高の論客を偲んでいる4。

「前田氏は一寸見ると、温厚篤實(おんこうさくじつ)そのものであるが、実際は非常に新しい否寧ろ過激な意見を常に抱いている人であった。それはかつて明如(みようにょ)上人の補助を仰いでできた中央商業學校の委員として、お互いにしばしば会合した場合など、常に新しい進んだ意見が前田氏から出ていた。帝大に出向された時分もまた同様であったから、おそらく東洋大学や龍谷大学などの場合もそうであったと思われる。

しかるに、それが一つも行われた形跡が見えないのは惜しむべきことであった。それは、非常に温和な方であったから、自ら実行し得なったばかりでなく、それを助けていく人がなかったからであろう。前田氏と種々のことを相談した人々は皆この感を抱いているであろう。

(中略)前田氏の厳粛なる規律的性格は、またよくその詩にも現れている。そこには派手な技巧はないけれども、賢首なる詩法に則り文字の意義に重きを置かれたところに、その特色がある」

宝閣善教もまた前田氏の人格について以下のように回想している5。

「世間の多くの人は師(前田)の温柔にして高潔なる人格の一面のみを見て、秋霜烈日威武(しゅうそうれつじついぶ)も屈する能わざる底剛直不羈の気概家であったことを知るものは割合に少ないと思う。 (中略)

要するに師(前田)の人格は真宗の信仰が根底となり、仏教儒教の広くかつ深き素養に育まれ、さらに詩文や書畫(しょかく)に巧みであって、それら趣味によって常に精神の余裕を養い、かくして柔にして剛、剛にして柔、悠々迫らざる円満高潔なる師(前田)の人格は築きあげられたものであろう」

1「前田慧雲先生長逝」(「校友会雑誌」第45号、昭和5年7月)、中央学院六十年史編纂委員会編『中央学院六十年史』(中央公論事業出版)、昭和38年、101頁 所収。2前田慧雲語録「学問と信仰」、前田是山兩和上古希記念会編集『前田慧雲師語録』(興教書院)、昭和6年、189~193頁。3前田慧雲著、前田慧雲全集刊行会編『前田慧雲和上傳』(春秋社)、昭和7年、513頁。4高楠順次郎「進歩的意見の所有者」、前田是山兩和上古希記念会編集、同上書、549頁。5宝閣善教稿「前田氏の人格」、前田是山兩和上古希記念会編集、同書、585~586頁。佐竹 観海(さたけ かんかい)

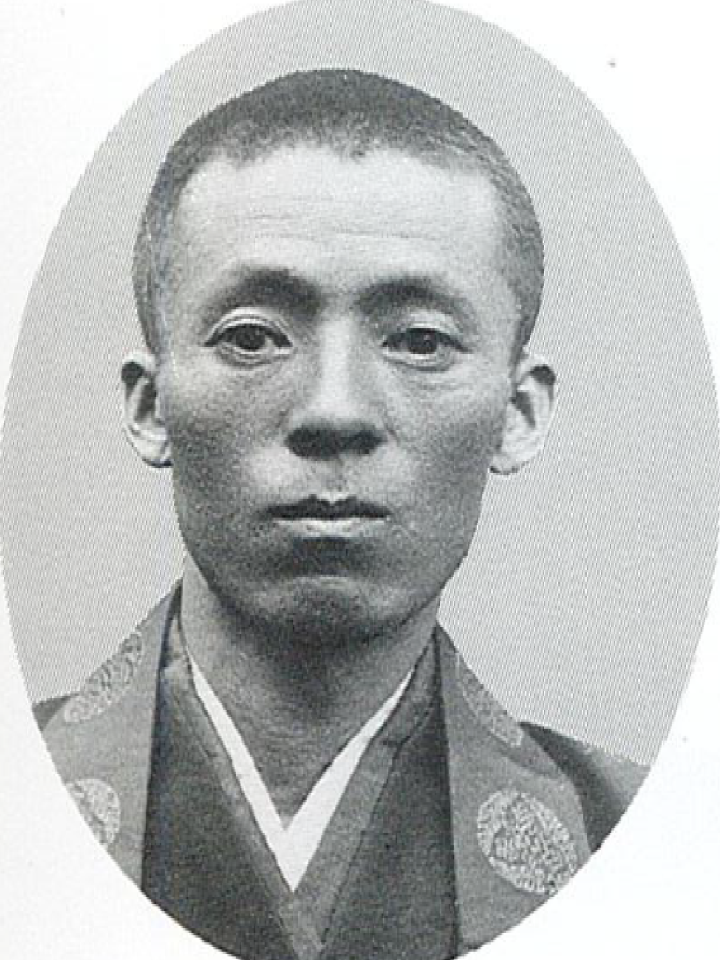

1864(元治元)年12月~1926(大正15)年7月26日 佐竹 観海佐竹観海(以降、佐竹と称す)は1864(元治元)年12月、越前国(現在の福井県)今立郡の織田氏の次男として生まれる。本願寺僧侶となり、真宗学庠(龍谷大学の前身)に学び1886(明治19)年に卒業。比叡山で唯識を学んだ後に上京。西本願寺の内地留学生として第一高等中学を経て、1894(明治27)年帝国大学文科大学哲学科に進学、1897(明治30)年に卒業。同年7月に築地三丁目の正覚寺佐竹智応に見込まれ養子に入り佐竹観海となる。同年8月には京都に移り文学寮教授に就任し、「反省会」が設置した「慈善部」により開設された夜学校でも教鞭を執っており、この経験が「日本橋簡易商業夜學校」の教育でも生かされていった。

佐竹 観海佐竹観海(以降、佐竹と称す)は1864(元治元)年12月、越前国(現在の福井県)今立郡の織田氏の次男として生まれる。本願寺僧侶となり、真宗学庠(龍谷大学の前身)に学び1886(明治19)年に卒業。比叡山で唯識を学んだ後に上京。西本願寺の内地留学生として第一高等中学を経て、1894(明治27)年帝国大学文科大学哲学科に進学、1897(明治30)年に卒業。同年7月に築地三丁目の正覚寺佐竹智応に見込まれ養子に入り佐竹観海となる。同年8月には京都に移り文学寮教授に就任し、「反省会」が設置した「慈善部」により開設された夜学校でも教鞭を執っており、この経験が「日本橋簡易商業夜學校」の教育でも生かされていった。

6中西直樹著『近代仏教復興の黎明と挫折―本願寺派普通学校と反省会の興亡』(三人社)、2024年、141~142頁。1899(明治32)年、文学寮(仏教高等中学)の東京移転準備のため上京する。明治33年9月、仏教高等中学が東京・高輪に移転すると教授に就任。1901(明治34)年、高輪に仏教大学分教場が設置されると教頭に就任し、1902(明治35)、分教場が高輪仏教大学となってからも教鞭を執っている。

明治33(1900)年の「日本橋簡易商業夜學校」、明治35(1902)年の「中央商業学校」の創立にあたっては、“学祖七賢人(七人の侍)”の一人として大きな役割を担い、特に、「日本橋簡易商業夜學校」の創立にあたっては、養父佐竹智応が真宗の築地正覚寺住職であり地元の門徒宗や有力者に知己が多かった。佐竹は日本橋周辺の有力者との間に入り、その一人前川太兵衛氏の紹介で、蛎殻町三丁目11番地の杉村甚兵衛氏所有の土地・建物の提供を受けるに至った(明治33年9月21日契約)。更に、「中央商業学校」開校においても、商船学校の越中島への移転に伴う跡地利用の調整等に関わり、学校創立のために貢献した。

また、「日本橋簡易商業夜學校」においては、梅原融入院の際に隔日出勤し代理を務めている。「中央商業学校」設立後、1903(明治36)年には週1回授業を受け持ち、1904(明治37)年4月には専任教員となり、正覚寺住職でありながら長年にわたり育英に力を注いだ。晩年は病に罹り自坊京橋区築地の正覚寺で静養中のところ、1926(大正15)年7月26日逝去、享年61歳。

在職中の佐竹観海については、中央学院60年史において、開学当初から教鞭をとり生徒を教育し続けたこと、経営が困難な時期には無俸給で働いたことや金銭面での融通のこと、そして、温厚かつ何とも言えぬ風格の持ち主だったなど、その功績や人柄に対しての賛美が現在に至るまで伝承されている。

episode

佐竹は、西本願寺「文学寮」時代に、梅原融、前田慧雲や酒生慧眼と同僚で親交を深め、その後の日本橋簡易商業夜学校創立メンバーや高輪佛教大学の教員仲間となる。学校法人中央学院の教育の特徴の一つに、夜学がある。 日本橋簡易商業夜學校しかり、その後の中央商業學校、そして近年の中央商業短期大学である。

佐竹たちは、1899(明治30)年3月に東京に移転した反省会に代わり、京都に反省会「慈善部」を立ち上げ、4月に夜間学校を開校した。英語と数学の2科目であったが、京都市中の八百屋、米屋、靴屋、車屋、三味線屋、洗濯屋、呉服屋、大工職、道具屋や、雨傘屋、料理店、染物屋、硫黄屋、張物屋、農業など当時8歳から14歳までの45名(女子8名)が在籍していた。佐竹や酒生慧眼らは、昼は「文学寮」で教鞭をとり(佐竹は明治30年8月より32年7月まで勤務)、夜は慈善部夜学校で教えた。佐竹のここでの経験が、日本橋簡易商業夜学校創立に繋がる 6。

佐竹を中心とした日本橋での物件探しの尽力で、日本橋簡易商業夜學校は、22名の入学者を迎え開校した。梅原融は読書、修身、英語、松葉貞一は数学、石川辰五郎は英語で佐竹は住職の本職があるので、時々学校に出席をして補講を手伝った。特に、10月19日梅原融入院の二週間の間、梅原の講義の代講を務めた。それ以外でも、佐竹の寺が築地で学校に近いところにあっため何かにつけては用事で学校に呼び出され、陰に陽に教育現場を支えた7。

日本橋簡易商業夜學校の校舎の運動場や建築の構造問題や狭隘化、衛生状況、さらに当初の目的であった文部省甲種正規の昼の学校開設の再挑戦のために、佐竹は知縁を頼り日本橋界隈での新しい学校に相応しい物件探しを再度始める。両国の回向院土地の運動場使用や箱崎町土州候屋敷などどれも難航した。日本橋簡易商業夜學校は、明治33年10月よ34年中は、昼はがら空き、夜は一部使用という無駄な利用状況が続いた。

佐竹は、日本橋区内に学校敷地を求めることを断念。その折、岡部宏氏より商船学校が越中島に移転したので、早速、霊岸島の学校を検分し、明治35(1902)年2月19日よりその敷地を借り受ける契約ができた。これを受けて、日本橋簡易商業夜學校は同年2月29日少し学期を早めて卒業式を挙行。ただちに、杉村氏に夜學校の建物を返却。日本橋簡易商業夜學校は、霊岸島移転後も新校舎建築までの間、休校とした。

日本橋の名称に拘った佐竹だが、霊岸島は京橋区にあり日本橋の名前を廃し、中央商業學校の校名に変更。明治35年4月22日文部省甲種程度の実業学校設立許可を得て5月5日開校。新築の教場ができないために、三層楼の2階と3階を教室、1階を事務室にあてた。予備1年生、2年生1組ずつで全体で20名程度生徒数であった。この中には日本橋簡易商業夜學校の卒業生も含まれていた。同年7月教室一棟(8教室)を新築し50名を超える生徒となったが、9月28日の暴風雨で新築の教室は丸つぶれ、多大の損害と学校発展計画の頓挫を招いた。このように、明治35(1902)年は多事多難、長い歴史の苦難の幕開けであった。

さて、佐竹は明治36(1903)年4月から二組の新入生を募集したため、帝国大学時代からの親友で同じ郷里の宝閣善教や酒生慧眼ともに学校の教員として週に一度授業で出校することとなり、梅原融を手助けした。当時の生徒の佐竹の評判が面白い。中央商業學校第4代校長の酒井俊雄氏の回想では、佐竹は漢文の授業では極めてまじめで有徳円満な人柄であり、生徒の評判も高かった。ただ、佐竹は教室で生徒に笑顔を見せたことがなかったようだ。そこで、ある生徒が他の先生に「佐竹先生はあれで笑われることがありますか」と尋ねたという。尋ねられた先生は、佐竹先生は「どうして教員室では時折破顔哄笑されることがあるよ」と答えてその生徒を驚かせたという。酒井俊雄氏は、佐竹先生は学校が経営に困ったときは無報酬で働かれたことも紹介し、その奉仕の精神に深い敬意を表している 8。

7富士登茂太郎編集兼発行人『中央商業學校創立満十週年紀念號』(中央商業學校々友会)、明治45年、36~39頁。

8元理事長・学長・校長・園長、長井真琴稿「半世紀の回顧」、中央学院六十年史編纂委員会編、前掲書、116~117頁。酒生 慧眼(さこう えげん)

1865(慶應元)年~1910(明治43)年9月26日 酒生 慧眼酒生慧眼(以降、酒生と称す)は1965(慶応元)年、越前の国足羽(あすわ)郡酒生村、現在の福井県福井市の浄土真宗本願寺派浄福寺に生まれる。1880(明治13)年に羽水教校入学、1885(明治18)年に普通教校に進学、同郷の梅原融とは両校で同窓であった。1890(明治23)年に文学寮を卒業し仙台第二高等中学に入学、在校中に宝閣善教と仏教青年会を設立し活動を共にしている。1895(明治28)年に帝国大学文科大学に進学、1898(明治31)年に卒業。同年文学寮の教授となり、「反省会」が設置した「慈善部」により開校された夜学校でも教鞭をとっている。1899(明治32)年には文学寮の教授を辞職し東京帝国大学大学院に入学。かつての普通教校での反省会活動や文学寮において教授として苦楽を共にした仲間との再会により、活動をともにする。

酒生 慧眼酒生慧眼(以降、酒生と称す)は1965(慶応元)年、越前の国足羽(あすわ)郡酒生村、現在の福井県福井市の浄土真宗本願寺派浄福寺に生まれる。1880(明治13)年に羽水教校入学、1885(明治18)年に普通教校に進学、同郷の梅原融とは両校で同窓であった。1890(明治23)年に文学寮を卒業し仙台第二高等中学に入学、在校中に宝閣善教と仏教青年会を設立し活動を共にしている。1895(明治28)年に帝国大学文科大学に進学、1898(明治31)年に卒業。同年文学寮の教授となり、「反省会」が設置した「慈善部」により開校された夜学校でも教鞭をとっている。1899(明治32)年には文学寮の教授を辞職し東京帝国大学大学院に入学。かつての普通教校での反省会活動や文学寮において教授として苦楽を共にした仲間との再会により、活動をともにする。

9酒生慧眼のプロフィールは、主に中西直樹著『近代仏教復興の黎明と挫折-本願寺派普通学校と反省会の興亡-』(株式会社三人社発行 2024年6月30日)133~135頁を参考。1900(明治33)年9月、仏教高等中学が東京・高輪に移転した際には校長に就任。1902(明治35)年4月に高輪仏教大学が開学すると、高輪仏教大学長に就任し、第一仏教中学校長を兼務している。1900(明治33)年10月の「日本橋簡易商業夜學校」、1902(明治35)年の「中央商業学校」の設立に際しては、“学祖七賢人 (七人の侍)”の一人として貢献し、1903(明治36)当初には週1回程「中央商業学校」で教鞭をとっていた。

なお、1903(明治36)年9月、病により高輪仏教大学長・第一仏教中学校長を辞任、翌年1月には高輪仏教大学・第一仏教中学を辞職している。1904(明治37)年9月、大阪商業学校(現・大商学園高等学校)より聘されて校長に就任、同校の発展に貢献し、同校中興の祖と称せられている。

1909(明治42)年肺結核を併発し入退院を繰り返すも、翌1910(明治43)年名古屋まで生徒を引率するも病状悪化、同年9月26日逝去。享年46歳。9月28日学校葬が執行され生徒、会衆900人が参列した。これより2か月後、宝閣善教は、『警世』(大樹園発行 43年11月)において、「亡友酒生君を憶ふ」として、教育家としての高い評価、梅原融に続き酒生という同志を失ったことへの深い悲しみの哀悼文を寄せている9。

episode

酒生は、1910(明治43)年9月20日4度目の入院で重体に陥り、9月27日午前0時35分、

逝去する。病名は、肺結核であったが、酒生は死ぬまで肋膜炎と思いこみ、重病に罹っていることを自覚していなかった。医師曰く、本人に病の真相を知らせたら生命に危険を及ぼす虞があることと家族の将来を考慮しているという。医師が本人に重病は告げないため酒生が自分の症状を自覚できなかったことは当然であった。このため、同年5月には大阪商業学校の生徒を引率して名古屋に赴き、病床の身で天守閣にも上ったという。

酒生と義兄弟の仲にあった宝閣善教は、酒生の才を「事務の才より、学才の優れた人」と称している。「史学の天才-根気が良いこと、筆まめ足まめであること、総合整理の才がること、読書力の速さと記憶力の強さ」を挙げている。宝閣善教は、酒生は「史家」としての一天才であり、仏教史学研究必要論の提唱により、伝統教学を近代的歴史学の立場から再検討する立場を貫き、異才を放った。また、教育者としては、「必要な訓化に優れ、情の優しい温厚柔和の好人物で、才子肌の教育家ではなく真に師匠的教育家であった」と賛美している10。

酒生の最期の様子が痛ましく、涙を誘う。門弟、中井玄道の臨末の記述を以下、要約紹介する11。

「先生(酒生)自身は、自分の身に不治の病を患っていることを知らないため、見舞に行けば全快できると励ます自分の言葉に忍び難い思いを感じた。1910(明治43)年9月18日先生は悔いが残らないよう最後の看護を施すため病院を大阪回生病院に移る。その知らせを聞いて最後の面会と思い、友人と病院を訪れる。皮膚が連立し、病眼朦朧(もうろう)、身を動かす力もなく、想いを述べる自由もなく、お互いに手を握り締めて目礼を交わすのみ。出息入息の苦痛、喉頭の苦痛を訴える様は凝視に忍びず。そのような病苦の中でも、学校の職員来ると公務の状況を問い、必要な命令をするなど先生の念頭からは大阪商業学校のことが離れない様子。

9月25日危篤が近いと聞く。先生の枕元にはご母堂、夫人、従弟、郷里の人がおり、永別のために住まいのある池田から二児も呼び寄せられる。先生は、『看護の人を見てこの騒ぎは何か?退院すればこのような騒ぎにしなくてもよいものを』と言う。翌9月26日危篤の知らせで早朝病院に駆け付ける。池田から来た二児は、父親の一生の不幸目の前に迫っていることも知らず、ききとして廊下で遊ぶ姿を見れば、暗涙を誘う。

9月26日11時ごろ、先生が私を呼んで何事かと尋ねる。先生は、声低く、舌もつれれて聞き取れない声でこう言われた。『身体を大切にせよ。毎度の親切実に有難い。談話したいけど苦しくてできない。勘弁してくれ』。このような重篤の中でも自分を気遣う先生の恩情に感激し、暗涙に咽んだ。そしてまた当日、再度先生に病床に呼ばれた。先生曰く、『年来他に向かい宗教を説いてきたが、自己の信仰を確立しないで(逝くのは)永劫の恨事である。先生の信仰を確かめる法話をなすべし』との要望であった。

『和讃(わさん)』(生死の苦海ほとりなし、久しく沈める吾らをば、阿弥陀誓の船のみぞ、乗りて必ず渡しける)を幾度も繰り返して誦す。先生曰く、『後生の一大事。我を如来に任せ奉りて少しの不安もなし、講を安んぜよ』。零時35分、眠るがごとく逝きぬ。享年46歳。70歳を超えた母親と第三子を身ごもっていた夫人、そして、8歳の女児と6歳の男児にとりこの上ない不幸であった。

10ここまでのエピソードは、宝閣善教稿「亡友酒生君を憶ふ」、『警世』、明治43年11月、第179号、十五~十八頁。

11中井玄道稿、同上雑誌、十九~二十二頁。桜井 義肇(さくらい ぎちょう)

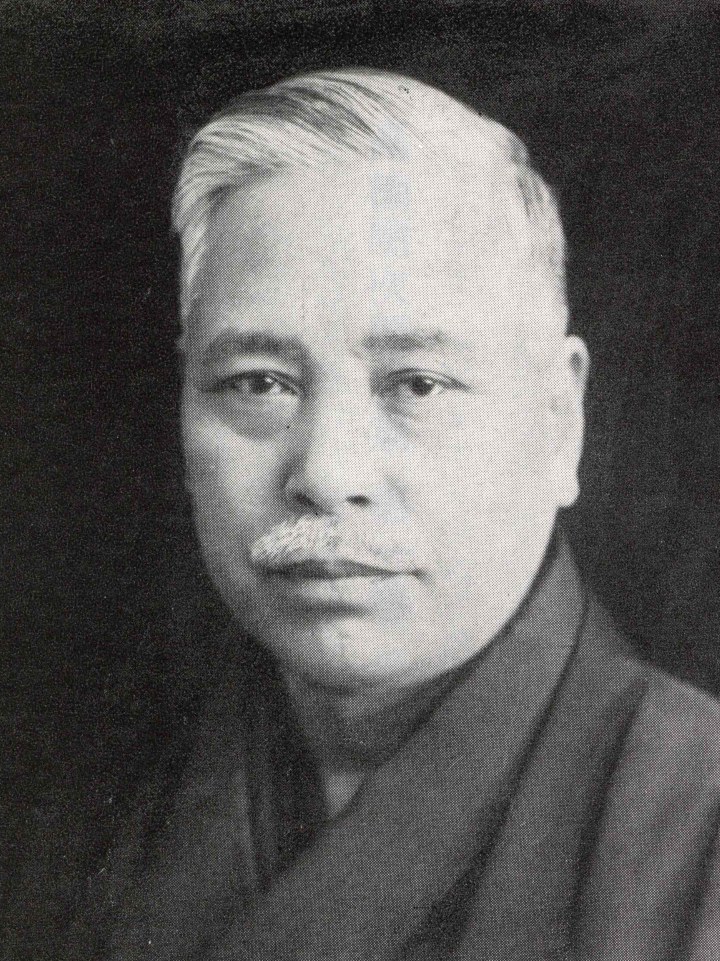

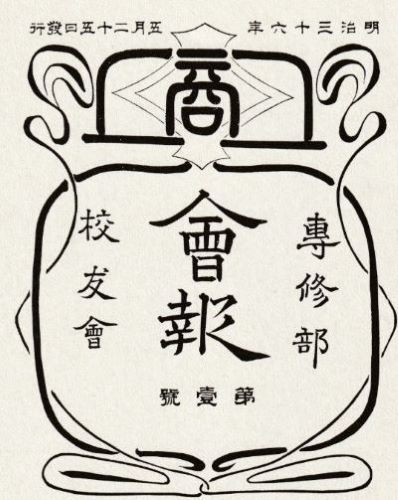

1868(明治元)年10月16日~1926(大正15)年7月30日 桜井 義肇桜井義肇(以降、桜井と称す)は1868(明治元)年10月16日、大阪府豊能郡櫻井谷村、現在の豊中市春日町の本願寺派報恩寺の櫻井義門の長男として生まれる。行信教校で学んだ後、1886(明治19)年普通教校入学、在学中に高楠順次郎等により設立された反省会に入会し『反省会雑誌(後の中央公論)』の編集同人として名を連ねる。後に編集責任者を務める等、反省会の事業継承の中心的役割を果たした。1890(明治23)年文学寮、1891(明治24)年同高等科卒業。1892(明治25)年には文学寮助教授に就任したが、1896(明治29)年文学寮を辞して東京に移り、『反省雑誌(反省会雑誌から改題)』の編集主任を務め独自の雑誌メディアを作り上げている。

桜井 義肇桜井義肇(以降、桜井と称す)は1868(明治元)年10月16日、大阪府豊能郡櫻井谷村、現在の豊中市春日町の本願寺派報恩寺の櫻井義門の長男として生まれる。行信教校で学んだ後、1886(明治19)年普通教校入学、在学中に高楠順次郎等により設立された反省会に入会し『反省会雑誌(後の中央公論)』の編集同人として名を連ねる。後に編集責任者を務める等、反省会の事業継承の中心的役割を果たした。1890(明治23)年文学寮、1891(明治24)年同高等科卒業。1892(明治25)年には文学寮助教授に就任したが、1896(明治29)年文学寮を辞して東京に移り、『反省雑誌(反省会雑誌から改題)』の編集主任を務め独自の雑誌メディアを作り上げている。

12常光浩然著『明治の仏教学者 上』(春秋社)、昭和44年、362~370頁参照。1899(明治32)年、本願寺大谷光瑞の欧州視察に随行、櫻井の留守中は梅原融、高楠順次郎、宝閣善教、酒生慧眼、麻田駒之助、杉村広太郎(楚人冠-住居跡は千葉県我孫子市)らが『中央公論「THE CENTRAL REVIEW」(反省雑誌から改題)』の編集委員を勤めた。1900(明治33)年に帰国、再び『中央公論』の発展に努め、総合雑誌としての形態をととのえ有力な雑誌としていった。その後『中央公論』の編集・経営は麻田駒之助に移り、桜井は新たに『新公論』を創めるなど雑誌の編集に手腕を発揮した。

1900(明治33)年には、日華学堂において高楠順次郎、宝閣善教、梅原融とともに留学生の監督に当たり、同年、仏教高等中学が東京・高輪に移転すると同校教員となり、高輪仏教大学となってからも引き続き教鞭をとっている。

1900(明治33)年の「日本橋簡易商業夜學校」、1902(明治35)年の「中央商業学校」の創立にあたっては、1896(明治29)年の『反省雑誌』の東京移転、1897(明治30)年の高楠順次郎ヨーロッパ遊学からの帰朝、1898(明治31)年の「日華学堂」、1900(明治33)年の「仏教高等中学」東京進出等もあって、新しいジャーナリズムを創造しつつあった櫻井も、かつての普通教校における仲間たちとの交流はいっそう盛んになり、“学祖七賢人(七人の侍)”の一人として大きな役割を担うこととなった。

上記以外の活動においても、1902(明治35)年に「動物愛護会」を創めて、仏教の精神に基づき一切の生物動物を愛護しようという運動の提唱や、釈迦牟尼世尊を生んだ国としてインドに親しみを有し、インドと日本の親善交流の具体的機関の「日印倶楽部(後の日印協会)」の設立メンバーともなっている。また、櫻井はすこぶる進歩的であり、日本の文字についても意見を有し1905(明治38)年に「ローマ字ひろめ会」を創立、この運動に尽力。さらに、1918(大正7)年にルンビニー合唱団の提唱、1925(大正14)年には高楠順次郎らと英字仏教誌『THE YOUNG EAST』を創刊した。

多用な活動を続けていた桜井も、1926(大正15)年に入ると自宅の駒込で病気(胃がん)の療養に努めたが、同年7月30日逝去。享年57歳。8月8日、築地本願寺にて本葬儀が執行され、日印協会会頭も務め親交が厚かった渋沢栄一子爵により桜井の社会貢献を讃える弔文が読まれている。

episode

桜井は、高楠順次郎の2歳年下ではあるが、高楠とは普通教校時代からの盟友(後輩)であった。性格は、自己を隠し、事業も自分が表に出るという売名行為型の人物ではなかった。しかし、一方では普通教校時代の一連の禁酒会や仏事禁酒会、節酒会など「反省会」に至る運動の中で、桜井は禁酒一本の方針で押し通した筋金入りの功労者でもあった。

性格は極めて温厚で自分より二年先輩の高楠を常に表に立たせた。櫻井の上にはいつも高楠があり、高楠のあるところに必ず櫻井ありという様相で、彼は努めて友人や先輩を立てていた。五尺(1メートル50センチ)そこそこの小柄な体格であったが、常にニコニコとして愛嬌を持ち、出版、教育、仏教芸術、インドとの国際親善等に垣間見る積極的な精力の持ち主とは思えぬ風貌であった。

桜井は、西本願寺から資金提供を受けていた雑誌「中央公論」の創始者として活躍、高輪佛教大学の京都引き上げに反対したため、西本願寺から「中央公論」の編集を辞めさせられる。その後、櫻井は「新公論」を創刊、2~3年は2万5千部位を発行したといわれる。このように、櫻井は雑誌の変種には天才的な手腕があったが、経営面はすこぶる不得意で「新公論」も人手に渡り、新しく「二十世紀」も発刊したが長続きはしなかった。

桜井は、仏教の海外宣揚については、己の全力を尽くした人物であった。仏教のアメリカでの研究者(オルコット大佐)との資料交換、欧米仏教通信会報を発行しての啓発活動、「ビジョウ・オフ・エシア」の欧米向けの発刊、明治26(1893)年シカゴ万博博覧会での英文仏教書の寄贈、明治35(1902)年万国仏教青年連合会の創立等、数えきれない国際的な仏教普及活動を行っている。

大正15(1926)年7月30日、59歳の時に東京本郷駒込林町の自宅において、生涯を閉じる。院号法名は大東院釈義肇、臨終には多くの喀血があり、癌腫であった模様。櫻井のインド愛好者で国際親善や仏教芸術に奉仕する事業を遂行するにあたり、トモ子夫人は櫻井に対して温かい理解と協力を惜しまなかった。トモ子夫人は櫻井の良き理解者であり強力な後援者でもあった。櫻井がどちらかというと利害に快淡であったが、それを補い思う存分行動させたのはトモ子夫人の内助の功の賜物である12。

桜井の才能は、キリスト教の讃美歌のように、仏教にも「新仏教音楽」を取り入れて、新しい仏教を求める活動も行った。青年男女の音楽サークルとしてルンビニー(ネパールの釈迦が生まれた町と推測される地名)合唱団を結成して、読経や声明、御詠歌などの伝統的な仏教音声表現とは異なる新しい仏教音楽の開拓も試みた13。

13碧海寿宏著『高楠順次郎―世界に挑んだ仏教学者』(吉川弘文館)、2024(令和6)年、146~147頁。-

2024(令和6)年12月25日 中央学院高等学校野球部「春の甲子園-第96回選抜高等学校野球大会-」出場記念碑除幕式挙行

-

2024(令和6)年12月25日、中央学院高等学校野球部 春の甲子園(第96回選抜高等学校野球大会)出場を讃え建立された出場記念碑の除幕式が行われました。

中央学院高等学校野球部の甲子園出場は、2018年3月「第90回記念選抜高等学校野球大会」、同年8月「第100回全国高等学校野球選手権記念大会」に続き、2024年3月18日~3月30日「第96回選抜高等学校野球大会」阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)に出場し、各地区代表計32校と王者をかけて熱戦が繰り広げられ中央学院高等学校野球部は、ベスト4の栄光を勝ち取りました。

初出場から3つ目となる春のセンバツベスト4記念碑の除幕式は、中央学院高等学校野球部の選手・監督・コーチ、校長・教頭、保護者、OB、関係団体や学校法人中央学院の理事長・常務理事・関係者とともに厳かに挙行されました。選手・監督・法人役員が記念碑の前にて記念撮影

春のセンバツベスト4に対してお祝いの言葉を述べられる佐藤常務理事

同日、除幕式の後に行われた「3年生の退寮式(引退セレモニー)」では、中村研心くん(キャプテン・3年生)をはじめ3年生全員から「3年間の思い出話や寮生活で学んだこと(親の有難みの再認識と感謝)、これから進路先で精一杯がんばること、1・2年生への期待など」色々なお話がありました。

最後に、相馬幸樹氏(監督・教諭)から「寮生活で学んだルールは、若いときには守らなければいけない煩わしいもと思いがちだが、実はルールによって誰もが守られているということを忘れてはならない」と最後の教訓がされました。

今回の記念碑建立を再スタートとして、再び甲子園出場が誓われました。現寮長から新寮長へ握手で引き継ぎ

退寮式(引退セレモニー)終了後に椎名理事長と記念撮影

-

2024(令和6)年12月4日 新駅伝部学生寮「太陽光発電システム贈呈式」挙行

-

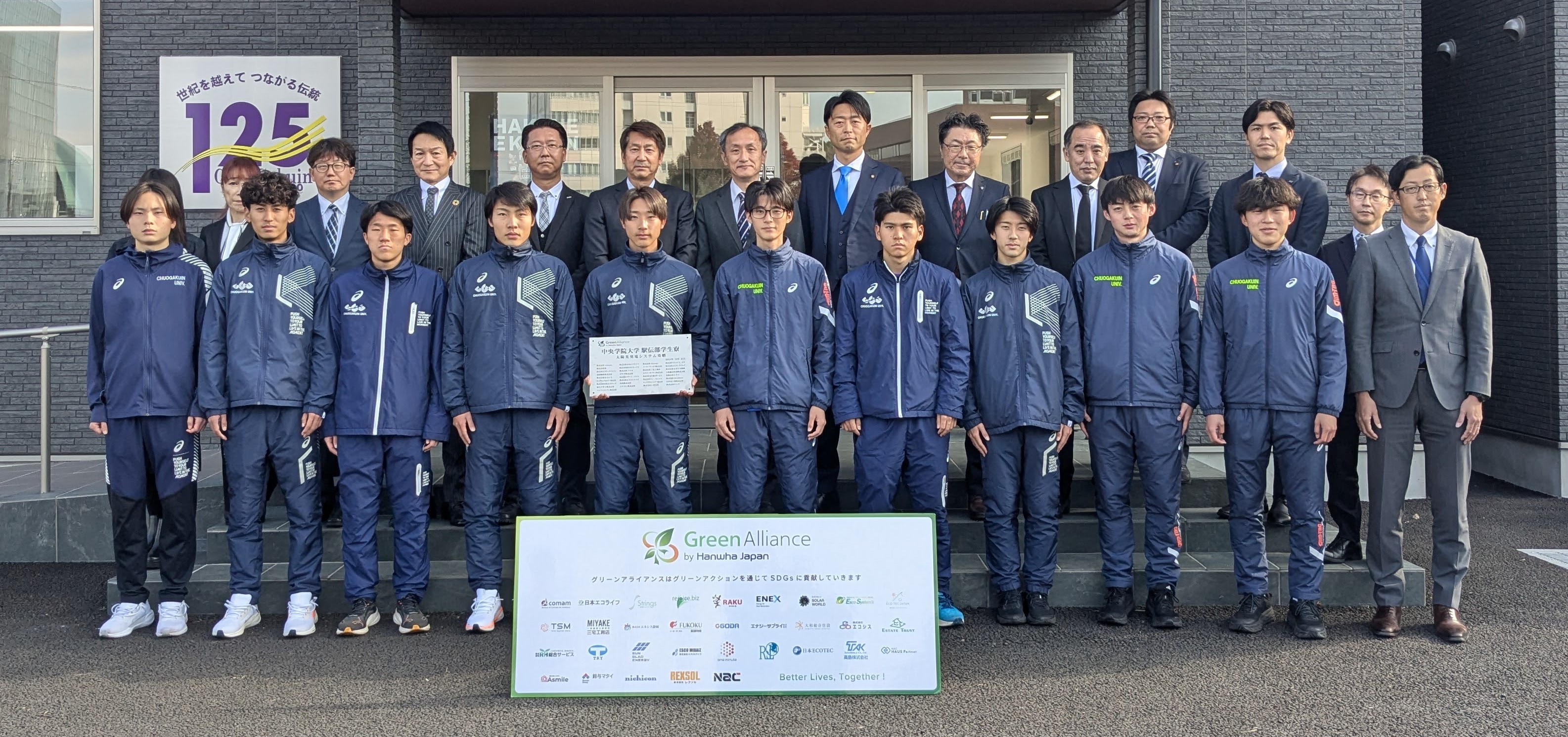

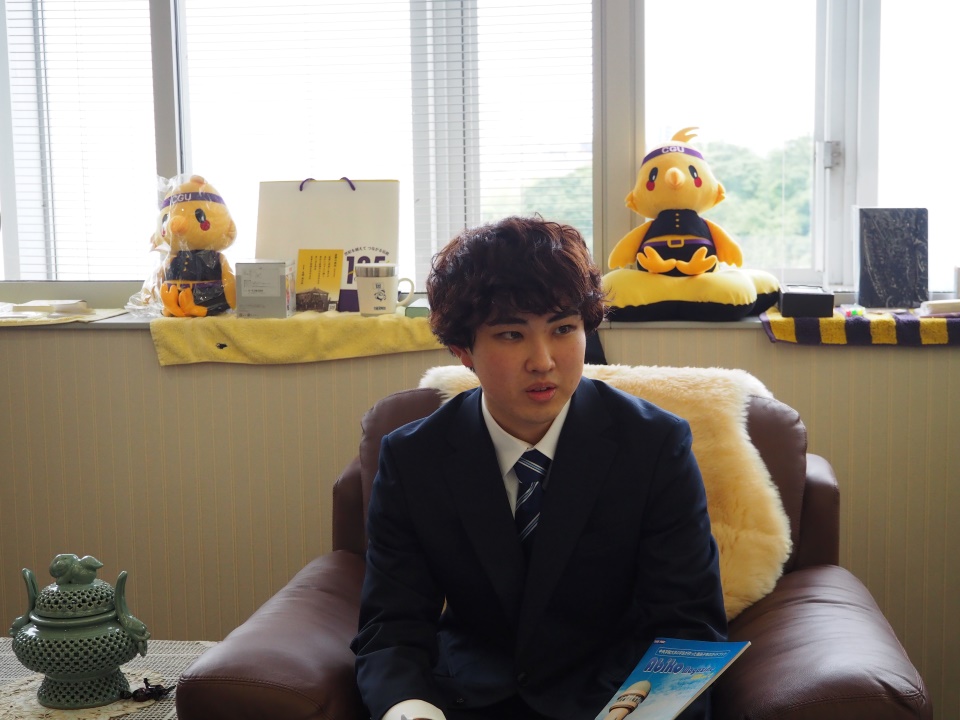

2024(令和6)年12月4日(水)に、グローバル企業であるHanwha(ハンファ) Japan株式会社より中央学院大学駅伝部学生寮に対する「太陽光発電システム贈呈式」が理事長室にて執り行われました。

Hanwha Japan株式会社が取り組まれている「社会の発展と持続可能な社会の実現へ貢献(SDGs)」事業の「GREEN ALLIANCE ギフト」に選定され、中央学院大学の駅伝部学生寮に「太陽光発電システム」を無償で設置いただきました。

ご来校いただいたHanwha Japan株式会社 執行役員 事業部長 李 泰基(リ テギ)様、一般社団法人あびこ自然エネルギー様、株式会社レクソル様、株式会社フリー・コンストラクション様、株式会社アスクラスト様に対し、理事長 椎名市郎および3常務理事が対応しご厚志に感謝の意が伝えられました。その後、一行は大村芳昭学長の案内で駅伝部学生寮に場所を移し、記念撮影を行い、滞りなく「太陽光発電システム贈呈式」を執り行いました。Hanwha Japan執行役員 李泰基様から椎名理事長へ寄贈社の銘板が贈呈されました

Hanwha Japanグリーンアライアンス関係者様と法人役員

新駅伝部学生寮前にて、Hanwha Japan執行役員李泰基様と大村学長を中心に

新駅伝部学生寮前にて、Hanwha Japan執行役員李泰基様と大村学長を中心に

グリーン アライアンス パートナー企業団体様、駅伝部選手たちとの記念撮影

-

2024(令和6)年12月2日 ゴルフ部「監督・コーチ・主将が理事長へ表敬訪問」

-

2024(令和6)年12月2日(月)、中央学院大学体育会ゴルフ部(男子・女子)の冨山聡監督(2024年就任)、渡邊悠太コーチ、林聖也主将(商学部3年生)、斉藤里奈主将(商学部3年生)が椎名市郎理事長へ表敬訪問されました。

女子ゴルフ部は、9月18日(水)・19日(木)に静ヒルズカントリークラブ(茨城県)で行われた「関東女子大学秋季Bブロック対抗戦」で優勝し、大学の女子のトップレベルが集うAブロック昇格となりました。

また、男子ゴルフ部は、9月20日(木)富士カントリークラブで行われた「関東大学秋季ABブロック入替戦」で明治大学に勝利し、女子ゴルフ部に続き男子ゴルフ部も、大学の男子のトップレベルが集うAブロック昇格となりました。 左から林主将 椎名理事長 斉藤主将 冨山監督 監督・コーチ、両主将からは、男女ともに同時にAブロック昇格したことの報告がなされ、冨山監督からは選手個人のレベルもさることながら、現在のチーム力が抜群で、その成果が出たとの総括がありました。

左から林主将 椎名理事長 斉藤主将 冨山監督 監督・コーチ、両主将からは、男女ともに同時にAブロック昇格したことの報告がなされ、冨山監督からは選手個人のレベルもさることながら、現在のチーム力が抜群で、その成果が出たとの総括がありました。

林主将、斉藤主将からは、椎名理事長にゴルフを始めたきっかけや今日に至るまでの練習内容、シーズンオフのレベルアップの練習課題などが具体的に説明されました。

椎名理事長からは、冨山監督に対して、他大学と比べて必ずしも恵まれていない練習環境の中で、チームの潜在力を引き上げ、ここまでの成果を出してくれたことへの謝意が伝えられました。林主将と斉藤主将には、チームをまとめた努力とケガや故障を乗り越えてのAブロック入りに敬意が表され、来年の活躍に期待を込めてエールが送られました。 上昇気流に乗る若い選手たちに椎名理事長が励まされた印象でした。林主将と斉藤主将を激励する椎名理事長

理事長室で歓談する様子

理事長室で歓談する様子

-

2024(令和6)年11月6日 中央学院高等学校野球部「監督・キャプテンが理事長へ表敬訪問」

-

学校法人中央学院 学校創立125周年記念事業の一環として着工した中央学院高等学校野球部「春の甲子園(第96回選抜高等学校野球大会)ベスト4 記念施設の整備」が完了しました。

老朽化した部室や更衣室等の施設改善が主な目的で、野球部監督・コーチ陣と選手(生徒)の要望や意見を充分取り入れた施設の整備改善でした。左から中村キャプテン 椎名理事長 相馬監督

工事完了を機に、2024年11月6日(水)、同校野球部 相馬幸樹氏(監督・教諭)、中村研心選手(キャプテン・3年生)が学校法人中央学院 椎名市郎理事長に謝意を伝えるために表敬訪問されました。

相馬監督からはベスト4の快挙に対して関係者へご支援の感謝の言葉や、出場にまつわるさまざまなエピソードや苦労話、甲子園の裏話をお話しいただき、中村選手からはキャプテンとしてチームをまとめるために心掛けてきたことや、進路先での意気込みなど、和やかな雰囲気のなか理事長・法人関係者と歓談されました。

椎名理事長からは、ベスト4の栄冠に輝いたことで学校・地域の人々の心をひとつに導き、中央学院の名を全国に轟かせてくれたことへの謝辞、労い、そして更なる飛躍を期待すると声を掛けられていました。中村キャプテンを激励する椎名理事長

新しく整備された野球場施設の一部

-

2024(令和6)年10月1日 理事長メッセージ(10月1日法人学校起源124年目に寄せて)

-

「日本橋簡易商業夜學校」開校前夜の物語④-2024(令和6)年10月1日創立124年目の回顧-

学校法人中央学院の学校起源前夜の経緯は、「日華學堂」⇒「日本橋商業中學」構想⇒「東京佛敎商業學校」構想⇒「日本橋簡易商業夜學校」設立⇒「中央商業學校」設立へと続く。

理事長として125周年記念事業周年史編纂に際し、必ずしもこれまで明確に伝承されてこなかった学校起源前夜の系譜をここに再整理し、「日本橋簡易商業夜學校-開校前夜の物語①②③」を既に2023(令和5)年10月1日付HPで改訂版を公表した。今回、学祖七賢人の足跡をたどる「創立者『七人の侍(学祖七賢人)』物語(前編)-学祖三賢人-日本橋簡易商業夜學校開校前夜の物語④」(高楠順次郎、梅原融、宝閣善教)を公表する。この学祖三賢人が現在の中央学院の学校の礎を構築した。

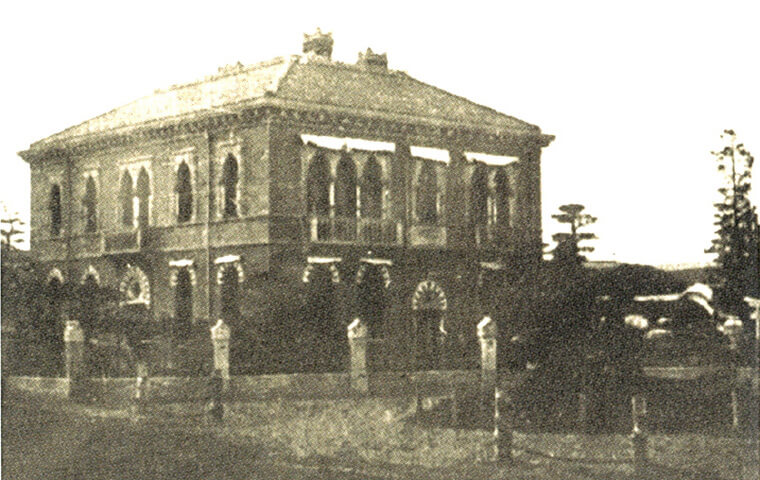

原稿の草稿は、法人125周年事業周年史編纂統括・法人事務室特別相談役、入山義裕氏の手による。また、この草稿に周年史事業編集委員で中央学院大学中央高校事務課長補佐、伊藤貴盛氏が資料の補強や新資料の発掘をしてくれている。例えば、「日本橋簡易商業夜學校」設立時の全景(杉村甚兵衛所有のかつては商品取引所、その後の有楽館-日本橋蠣殻町3丁目11番地)と長年周年史等で伝承されていた建物は、実は、日本銀行の建物(当時の日本橋区北新堀町21番地)であり、創立時の「日本橋簡易商業夜學校」の建物ではないことが判明した。現在、学校発祥地の足跡は調査中である。

このように、両名は歴史関係資料を丹念に渉猟し、資料間の誤謬を精査し、従来伝承されてきた歴史資料の錯誤や伝承されていない資料発掘を通じて、125年の歴史の空白を埋める地道な作業をしてくれている。「創立者『七人の侍(学祖七賢人)』物語」は、今回④(前編)に引き続き次回⑤(後編)(学祖四賢人:前田慧雲、佐竹観海、酒生慧眼、桜井義肇)も掲載予定である。本稿は、入山氏を中心に学祖七賢人の年譜を年表とともに丹念に作成した抜粋でもあり、草案を当職が最終的に全体調整・加筆修正をしてここに公表する。

今回もまた、龍谷大学・中西直樹教授の精力的な近刊書『近代仏教復興の黎明と挫折―本願寺派普通学校と反省会の興亡』などを参考とさせて頂いた。中西教授の一連の研究成果が無ければ、法人の125年に及ぶ学校の歴史も夜明け前の暗黒の中を彷徨っていたことになる。ここに、再度、中西教授に深謝を申し上げる。第11代理事長 椎名市郎追記

「七人の侍」の名称は、創立当時から伝承されてきたものではない。後日、『中央学院100周年史』(2002(平成14)年)編纂(35頁)段階で編集者が創立者を呼称したものである。創立者七名は教育者であり、学者や僧侶、ジャーナリストでもある。当時、黒澤明監督の名画「七人の侍」の影響と思われるが、現代では「侍」の呼称は不適切である。創立者達の年譜を見れば「侍」ではなく、まさにその時代を代表する「賢人」なのである。創立者を「学祖七賢人(がくそしちけんじん)」等の呼称を検討すべきであろう。なお、過去の周年史では七名の「同志」という言葉が使用されている。創立者『七人の侍(学祖七賢人)』物語(前編)-学祖三賢人-

日本橋簡易商業夜学校開校前夜の物語④高楠 順次郎(たかくす じゅんじろう)

1866(慶應2)年6月29日~1945(昭和20)年6月28日 高楠 順次郎高楠順次郎は1866(慶応2)年6月29日、備後の国御調(みつき)郡篝(かがり)村、現在の広島県三原市の沢井観三の長男に生まれる。実家は、熱心な浄土真宗の檀家であった。幼名は梅太郎。10歳にして漢籍を素読、1879(明治12)年に小学校を卒業した沢井は、三原の桜南社に入り漢文を修める。翌年、郷里の丸河南小学校に奉職したあと、1882(明治15)年広島師範学校に入学。この頃、梅太郎を「洵」と改名、翌年には小林洵(筆名)と称した。

高楠 順次郎高楠順次郎は1866(慶応2)年6月29日、備後の国御調(みつき)郡篝(かがり)村、現在の広島県三原市の沢井観三の長男に生まれる。実家は、熱心な浄土真宗の檀家であった。幼名は梅太郎。10歳にして漢籍を素読、1879(明治12)年に小学校を卒業した沢井は、三原の桜南社に入り漢文を修める。翌年、郷里の丸河南小学校に奉職したあと、1882(明治15)年広島師範学校に入学。この頃、梅太郎を「洵」と改名、翌年には小林洵(筆名)と称した。

広島師範学校卒業後、1884(明治17)年12月に丸河南小学校を退職、1885(明治18)年4月、京都西本願寺に新設された「普通教校1」に入学。1886(明治19)年4月結成の「反省会2」において梅原融、桜井義肇、酒生慧眼らとともに活躍、さらに宝閣善教を含めた交友関係が結ばれている。「反省会」は発足から1年あまりを経た1887(明治20)年8月『反省会雑誌(後の中央公論)』の第1号(首刊)を発行。また、小林(沢井)洵はこの年、普通教校関係者に推されて真宗高田派の門徒、高楠孫三郎の婿養子となり、小林は高楠と改姓し、順次郎と改名している(以降、高楠と称す)。

1890(明治23)年、普通教校卒業後に高楠家の支援を得て英国留学。1897(明治30)年、帰国後に帝国大学の講師に就任。「日本橋簡易商業夜學校」開校前夜の1898(明治31)年7月、高楠順次郎は外務省次官・小村寿太郎の依頼と補助金を得て、東京本郷西片町に清国・派遣留学生の帝国大学、高等専門学校入学の速成予備科「日華學堂」を創設した。

「日華學堂」に参画した高楠順次郎はじめ、梅原融、宝閣善教、桜井義肇らが、「日華學堂」での学校経営を活かし、「日本橋商業中學」構想や「東京佛敎商業學校」構想を経て、「日本橋簡易商業夜學校」(明治33(1900)年)と「中央商業学校」(明治35(1902)年)を設立した。

1896(明治29)年には『反省雑誌』の編集部が東京に移転、さらには1900(明治33)年の仏教高等中学の京都から東京・高輪への移転もあって、かつての普通教校における仲間たちの交流は一層盛んになり、「新しい学校を自分たちの手で作ろう」という気運が盛り上がっていった。学校設立の理念は真の教養と倫理観(東洋の仏教的な)をふまえた商業人を育成する実業学校の創設となった。

具体的な行動は1898(明治31)年。前田慧雲と高楠順次郎の西下運動(京都・西本願寺法主への学校設立資金の相談・陳情)からとされており、1900(明治33)年6月に高楠順次郎宅で同人会として学校設立の件が議決された。議決後は、同志の一人である佐竹観海の養父、佐竹智応を通じて日本橋の有力者との交渉等を経て、日本橋蠣殻町3丁目11番地の杉村甚兵衛氏敷地内にある土地・建物の提供を受ける。こうして1900(明治33)年10月1日「日本橋簡易商業夜學校」の誕生となり、校主に高楠順次郎、校長に南岩倉具威男爵、主監には梅原融が就任した。

1902(明治35)年5月の「中央商業学校」設立に際しても、高楠順次郎は中心的役割を果たしており、京橋区(現在の中央区)への移転もあり、日本の中心京橋に学校があり、仏教を日本の精神的伝統文化の中心におき、その保存と発展のために西洋からの新しい科学技術を学ぶ、という意味合いが”中央(中庸)”という二文字にこめられている3。なお、仏教高等中学は1902(明治35)年に高輪仏教大学となり、高楠はじめ創立者7人は明治37年の廃止(京都へ統合)まで教鞭をとっている。

高楠は1899(明治32)年には帝国大学の教授となり、東京外国語学校(現東京外国語大学)校長も兼務した。その後、1924(大正13)年に武蔵野女子学院(現武蔵野大学)の創立、1931(昭和6)年には東洋大学の学長に就任するなど教育界に大きな功績を遺している。1944(昭和19)年には日本文化に尽した功績で文化勲章をうけるも、翌年6月28日、疎開先の富士山麓「楽山荘」にて永眠。享年78歳であった。導師は、高楠の高弟の中央商業學校校長・長井真琴が務めた。墓所は前田慧雲と同じ東京都杉並区永福の築地本願寺和田堀廟所にある。

episode

我々が高楠の歴史的事実から学ぶことは、いつの時代も教育の創造・発展は、まず高志を抱く高楠のようなリーダーの下に共鳴する同志(梅原融、宝閣善教、前田慧雲、佐竹智応、酒生慧眼、桜井義肇)が集まり、その同志が役割分担をしあって学校を形成してきたことにある。理想を掲げ組織を象徴する人物、その人物の理想を実現するために共鳴して奔走する仲間、そして、理想と現実の谷間で教育実践する多くの教育現場の先生という構造である。

なお、高楠の家庭事情は、1904年から1927年にかけて子供8名の内、三男四女の7名を亡くされている。ご夫婦と長男だけが残された。次男(生後12日没)、三男(生後1年半没)、次女(20歳没)、長女(33歳没)、四女(22歳没)、三女(26歳没)、四男(19歳没)である4。特に、女子のお子さんすべてが鬼籍に入ったことが、武蔵野女子学院の創立(大正13年3月14日)に繋がる。高楠の霜子夫人は以下のように回顧している。

「こうした重々の不幸に身も心もよく生きていると思います。主人が女子大学を計画し、その前提として武蔵野女子学院を計(経)営し、皆様の大切なお子様を預かるのも、一方には死せし娘たちのことを思い、心の慰安を得るという気持ちもございました」

武蔵野女子学院は、その後、武蔵野女子大学となり、現在は武蔵野大学として隆盛を誇っている。武蔵野女子学院創立の本意は、高楠の仏法母性主義(母性愛はすべての愛の根源)を教育の第一根底した人間性と宗教性の合一にあった5。

また、晩年の高楠は、「大正新脩大蔵経」や「南伝大蔵経」の公刊による約30万円の負債を負い、その後、長い間、債鬼に責められ、存外苦労の多い晩年であった6。ただし、高楠には貧乏を苦にしない諦めがあった。その信念は「事を成すに決して自分の利益を考えるな、己の利益を念頭においては真実な仕事は成し遂げられない」という口癖であった。高楠は借金で差し押さえされているのにクラブで某実業家と碁を囲んでいられる大胆さがあった。高楠は、家庭では毎朝肩衣をかけ、珠数を手に仏前に礼拝した。子煩悩で、よその子供も可愛がり、殺生嫌いで、奥さんを書斎に上がってきた蟻一匹のことでキツク叱っていたことを思い出す。高楠は、明治30年ごろ米国から輸入された高価にして貴重な自転車を乗りこなし、囲碁、漢詩、テニス、ゴルフを楽しみ、酒も煙草も好まれた。信仰者の間では高楠は高楠菩薩と称されていた7。

子供と言えば、高楠は竹本榮(さかえ)を養子として迎えている。その経緯は不明であるが、高楠榮は、後に産婦人科の医学博士を取得。1924(大正13)年に日本6番目の帝国大学である現在の韓国にあった「京城帝国大学」医学部の教授となり、欧米各国にも国費留学している。その高楠榮のご子息である高楠洵氏は、1929(昭和4)年、高楠が創立した中央商業學校を卒業している。

さらに、本法人前統括常務理事で参与である三友宏氏のご尊父三友正之助氏は精神科医であったが、京城帝国大学医学部在学中に、高楠榮教授の講義を実際受けており、正之助氏は、ご子息宏氏が高楠と縁のある学校法人中央学院に勤務することを大変喜ばれていたと聞く。三友宏氏は学校法人中央学院での53年間のご精励を終えられ、2024(令和6)年11月退任。こうして世の中、すべてが有難い仏縁で結ばれている証左である。

なお、高楠のクセ(癖)についての興味深い記述がある8。

「彼(高楠)には、妙なクセがあって、いろいろと相談をしてもはっきり返事をしない。いつでも返事がイエスの時だけだまっている。相談して彼がだまっているときは、これは大丈夫ということになる。もう一つの彼のクセは、人の話を聞くときに、むずかしい顔つきをして、親指をかじることであった。それは、彼の気に入らない時のシグサである」

梅原 融(うめはら とおる)

1865(慶應元)年11月23日~1907(明治40)年12月30日 梅原 融梅原融は1865(慶応元)年11月23日、越前の国坂井郡春江村、現在の福井県坂井市の本願寺派順教寺の中臣俊嶺の第二子に生まれる。幼名は民部。1880(明治13)年、羽水教校(現・北陸高校)入学。ここで教師をしていた岡部広(後に東京にでて京浜銀行創立、「日本橋簡易商業夜學校」設立時からの支援者)の指導を受けている。1882(明治15)年、伊勢の大賀旭川の反學舎に入り漢籍詩文を学ぶ。その頃、同郷教願寺住職の梅原賢俊に乞われて養子となり、中臣融から梅原融(以降、梅原と称す)と改姓している。普通教校には、1885(明治18)年4月入学、在学中に高楠順次郎らと「反省会」を組織し『反省会雑誌(後の中央公論)』を発刊する等活動を共にした。1889(明治22)年に東京・慶應義塾大学文学部に進学、1894(明治27)年卒業。翌年に京都西本願寺の招聘に応じて文学寮の教授となるが、高楠順次郎の求めに応じ1898(明治31)年に再び上京、「日華学堂」において主監として清国留学生の指導監督に従事、『反省雑誌(反省会雑誌から改称)』の編集にも携わった

梅原 融梅原融は1865(慶応元)年11月23日、越前の国坂井郡春江村、現在の福井県坂井市の本願寺派順教寺の中臣俊嶺の第二子に生まれる。幼名は民部。1880(明治13)年、羽水教校(現・北陸高校)入学。ここで教師をしていた岡部広(後に東京にでて京浜銀行創立、「日本橋簡易商業夜學校」設立時からの支援者)の指導を受けている。1882(明治15)年、伊勢の大賀旭川の反學舎に入り漢籍詩文を学ぶ。その頃、同郷教願寺住職の梅原賢俊に乞われて養子となり、中臣融から梅原融(以降、梅原と称す)と改姓している。普通教校には、1885(明治18)年4月入学、在学中に高楠順次郎らと「反省会」を組織し『反省会雑誌(後の中央公論)』を発刊する等活動を共にした。1889(明治22)年に東京・慶應義塾大学文学部に進学、1894(明治27)年卒業。翌年に京都西本願寺の招聘に応じて文学寮の教授となるが、高楠順次郎の求めに応じ1898(明治31)年に再び上京、「日華学堂」において主監として清国留学生の指導監督に従事、『反省雑誌(反省会雑誌から改称)』の編集にも携わった

1900(明治33)年10月の「日本橋簡易商業夜學校」の設立は勿論、1902(明治35)年4月の「中央商業学校」設立に際しては、土地の選定や資金調達において逓信省・商船学校、岡部広や前川太兵衛らに支援を求め折衝に当たり、”七人の侍”の一人として大きな役割を果たし、設立後も授業(修身・国語)を受け持つとともに、主監(事務局長)として経営の中心的役割を担うこととなった。また、主監を務める傍ら慶應義塾大学で非常勤講師として教鞭をとり、『中央公論』、『新公論』等の編集にも従事した。

なお、1900(明治33)年には、普通教校・文学寮を前身とする仏教高等中学は東京・高輪に移転、明治35年に高輪仏教大学となり、高楠はじめ創立者7人は1904(明治37)年の廃止(京都へ統合)までそこで教鞭をとっている。その後、「中央商業學校」は、梅原主監たちの努力がようやく実り1907(明治40)年頃には安定軌道にさしかかっていたが、学校設立時から主監としての激務も禍したのか胃の持病が悪化、腸チフスを併発し1907(明治40)年12月30日、三田松山病院で早すぎる死をむかえた。享年43歳。同年10月学校の秋季修学旅行に同行し、上州妙義山の紅葉を楽しんだ間もなくの逝去であった。

葬儀は年明けの1月12日、築地本願寺の別院において行われ、故人の関係者数百人が会葬したという。逝去の翌年、『警世新報 第135号龍北號』(大樹園発行 明治41年2月1日)において、前田慧雲、宝閣善教はじめ活動を共にした知人から、高い教育理念で学校の黎明期の発展に寄与したその偉業への賛辞と哀悼が多く掲載された。

episode

1900(明治33)年頃、文部省甲種認定商業学校にあたる「東京佛敎商業學校」設立は寄付金も集まらず資金面でとん挫をし、高楠は学校設立断念を提案する。その際、学校教育の責任者として設立に参画していた梅原は、「日華學堂」での教育経験を活かし、最初から立派な建物の学校より、小さなところから始める学校の方が良いと主張した。

高楠は梅原の学校設立と教育への熱意を受けて前川太兵衛の仲介で日本橋の蛎殻町にある杉村甚兵衛所有のかつては商品取引所であり、当時は有楽館という倶楽部の建物二棟(木造、石造)を間借りすることとした。これが、「日本橋簡易商業夜學校」であり、学校法人中央学院の学校起源にあたる。「日本橋簡易商業夜學校」は、明治35年2月に第1回の卒業生22名を輩出する。

当時主監の梅原は、開学時は日本館と呼ばれる建物二棟の一つの階上(二階)の一隅を板で仕切った6畳の間に自炊生活をしており、「日本橋簡易商業夜學校」の創立事務や夜学での教授をしていた9。梅原の担当科目は、読書、修身、英語であった。著書は、梅原龍北著『雲煙過眼』(寳文館)、明治40年。

明治44年「日本橋簡易商業夜學校」の第2期生として入学した杉田勇吉氏の開学2年目の学校と梅原の回顧を要約すると以下の通りである10。

「当時、商業の中心であった日本橋、京橋に商業学校は一校もなく、赤坂に大倉商業学校があった位のもの。バラックのような建物を無償に近く借り受け、机、腰掛、黒板などは日本橋仁杉(ひとすぎ)区長の大変な力添えで揃え、電灯もなくランプの光での勉強であった。1年生、2年生の2クラスで、生徒のほとんどが丁稚小僧ばかり。一階の教室の上の古畳敷き6畳には松葉先生、岡見先生が住み、広い10畳の部屋には梅原先生が住んでいた。梅原先生は、高輪の佛教大学にも教えに行かれ、松葉・岡見先生はその大学の学生でもあったので、三名の先生は師弟関係にあった。三人の先生は自炊生活であり、特に、昼夜働く梅原先生のご苦労は並大抵のものではなかった。開校に至るまでは、梅原先生を中心に、高楠博士、桜井先生、佐竹先生等の一大努力の結集と日本橋の浄土真宗・近江商人が陰に陽に力を貸してくれていて梅原先生一派も力百倍で進まれていた。梅原先生は修身、国語、松葉先生は英語、習字、岡見先生は地歴を受け持たれ、他の一、二名の先生が簿記や珠算の担当であったと記憶している。教室の傍らに小さな小使室があり富士登茂太郎氏が拭き掃除や先生のご飯などを炊いていた」

梅原の生徒であった鈴木正一氏の回想を要約すると以下のようになる11。

「梅原の修身の授業は、毎回極めて短い話を生徒に筆記させるが、その後の話がなんともためになる話で、1時間が短いほど子供心に聞き惚れたという。これは全級生徒同じ印象で老年の今日まで梅原の授業は一生の思い出となっている。梅原は、学校の火災については非常に注意され、火の元に十分注意するよう時々話があった。梅原が教壇に立たれることそれ自体が修身の教授であって、いたずら盛りの若き生徒にとって終生の善い思い出となっている。また、梅原の日記によると、明治25年5月28日(梅原28歳)午後1時より麻布一の橋にて普通教校の同窓会が開かれ7人が参加したことが記されている」。

上記生徒の印象を裏付けるかのように、息子・梅原秀氏は父の教育者としての資質を次のように追想している12。

「父はどこか上品な容姿の持ち主で、高踏(こうとう)人をして犯りになるるを許さないような一種凛とした風格を具えていた。気性も秋霜人を刺すような一面もあったようだが、また同時に人を懐かしめる温容の所有者でもあって、まあ教育者としては理想的だったようだ。趣味も漢詩を愛する詩人というにふさわしく淡白で、いつであったか他家から贈られた梅の鉢木が、二三の実をつけたのをこよなく愛していたのを憶えている」

なお、中央学院大学がある千葉県我孫子市の高台に杉村楚人冠の住居跡があるが、その杉村広太郎(朝日新聞)は、梅原の人物像を「必ず温良にして端厳なる一美壮年」と端的に表現している13。宝閣 善教(ほうかく ぜんきょう)

1868(明治元)年10月26日~1939(昭和14)年12月14日 宝閣 善教宝閣善教は1868(明治元)年10月26日、越前の国足羽(あすわ)郡上文殊(かみもんじゅ)村、現在の福井県福井市の本願寺派瑞応寺住職宝閣善良の次男に生まれる。1882(明治15)年に入学した羽水教校では梅原融の2年後輩で同じ師・岡部広の指導を受けている。1886(明治19)年4月、梅原融、酒生慧眼ら同郷の俊才たちに続き普通教校に入学。ここで高楠、梅原らとの交流を深めたことは「中央商業學校」生成にとり重要な邂逅であった。1890(明治23)年に普通教校を卒業、仙台第二高等中学校を経て、1896(明治29)年に帝国大学文科大学国史科に進学し、1899(明治32)年に卒業、卒業後は高楠の求めにより日華学堂の堂監として清国留学生の指導監督に従事した。1900(明治33)年には、普通教校・文学寮を前身とする仏教高等中学が東京・高輪に移転、1902(明治35)年に高輪仏教大学となり、高楠らとともに1904(明治37)年の廃止まで教鞭をとっている。

宝閣 善教宝閣善教は1868(明治元)年10月26日、越前の国足羽(あすわ)郡上文殊(かみもんじゅ)村、現在の福井県福井市の本願寺派瑞応寺住職宝閣善良の次男に生まれる。1882(明治15)年に入学した羽水教校では梅原融の2年後輩で同じ師・岡部広の指導を受けている。1886(明治19)年4月、梅原融、酒生慧眼ら同郷の俊才たちに続き普通教校に入学。ここで高楠、梅原らとの交流を深めたことは「中央商業學校」生成にとり重要な邂逅であった。1890(明治23)年に普通教校を卒業、仙台第二高等中学校を経て、1896(明治29)年に帝国大学文科大学国史科に進学し、1899(明治32)年に卒業、卒業後は高楠の求めにより日華学堂の堂監として清国留学生の指導監督に従事した。1900(明治33)年には、普通教校・文学寮を前身とする仏教高等中学が東京・高輪に移転、1902(明治35)年に高輪仏教大学となり、高楠らとともに1904(明治37)年の廃止まで教鞭をとっている。

1900(明治33)年10月の「日本橋簡易商業夜學校」、1902(明治35)年4月の「中央商業學校」の設立に際しても、”七人の侍(学祖七賢人)”の一人として大きな役割を担ったことはもちろん、「中央商業學校」においては、1907(明治40)年12月、梅原融の後を受け第二代主監となった。その後、多年にわたり中央商業の経営にあたり生徒数の増加などに寄与、関東大震災(1923(大正12)年9月1日)からの復興を成し遂げた。さらに、1934(昭和9年)年には越前堀に新校地取得。1935(昭和10)年2月には文部大臣から財団法人中央商業学校の設立認可に伴い理事長に就任、8月には当時としてはモダンなデザインの鉄筋コンクリート5階建ての新校舎が完成。宝閣は、昭和7年ごろからは建設一筋に打ち込んだといわれ、新校舎は長年続いた「宝閣体制」の最後の金字塔といってもよかった。

中央商業学校は法人化に伴い新体制を確立しつつあったが、1936(昭和11)年4月、初代校長南岩倉具威男爵の後を受け第二代校長に就任を予定していた直前の3月27日、新校舎における初めての卒業式の際に脳溢血により倒れた。このことにより1937(昭和12)年1月からは、長井真琴(後に第三代校長)に校長代理を託すこととなった。その後は校務を離れ病苦との闘いに専念したが、1939(昭和14)年12月14日、永眠。享年72歳であった。

この間、対外的には「全国私立中等学校恩給財団理事」「全国私立中等学校連合会常任理事」「全国実業教育会監事」はじめいくつもの要職を歴任、その業績は中央商業学校の内部だけにとどまるものではなかった。福井の住職の家に生まれ、西本願寺の普通教校、帝国大学に学んだ宝閣は仏教における慈悲と進徳の精神をその痩身に還流させつつ、大教育者としての一生を全うしたのである。このことは、中央商業学校の設立の際に、「知的教育は年々発達して来るけれども、品性の教養とか意志の訓練という様な情意の教育が大に欠けて居る様に思われたから、此方面に多少特色のある堅実な教育を施してみたいという考えが発起者の頭に終始あったのである」とされており、宝閣はまさにそれを教育の現場で具現化した人物と言える。

episode

宝閣のご子息、宝閣信孝氏の回想14によれば、宝閣は学校務めの余暇の大半を園芸に費やし、バラや朝顔と遍歴して、終に菊に最後の境地を見出し、菊づくりのために住居も引っ越したという。朝が白むと同時に起きて、学校に出かけるまでの時間を庭で過ごし、帰宅してからも手元が見えなくなるまで時間を惜しんで菊と取り組んでいたという。

毎年11月3日明治節に日比谷で行われる品評会までこのような生活は続き、家族の迷惑など顧慮することなく、家庭ではただひたすらに菊に情熱を注いでいた。信孝氏は、教育の場においても、同僚の教員に迷惑のかけ通しではなかったかと心配されている。

その学校では、宝閣は世間の人が「中商の宝閣か宝閣の中商か」と言わしめた「中央商業學校」の中興の祖といえる賢人であった。宝閣の後を引き継いだ校長の長井眞琴によれば、お見舞いに訪問した病床での宝閣の口癖は「少し快くなったら学校を見に行きたい、生徒を見たい15」であったという。

友人で経済学博士・藤本幸太郎氏は、追悼文の中で以下のように簡素な宝閣の自宅の情景と教育の神髄の話を紹介している16。

「御生前、宝閣さんのお宅にお伺いしたのは、今からふた昔もの前のことである。目白の田園の間にあって、平屋建て、日当たりの良い質素なものだったと記憶する。そのころから、花の大きな朝顔をつくることに堪能であった。これにおいてもいろいろ有盛なお話があった。

人を作るのは畢竟花(ひっきょうばな)を作ると同じことだ、どんな偉い天分をもって生まれた者でも、うっちゃておいたのでは立派な人物に仕立てることはできない。花も正にそうだ。宝閣さんのお花作りはやがて有為な人物の養成が、国家に対する何よりの奉公だ、御仏に対する何よりの報恩謝徳だ、と考へられたに相違ない。

思えば誠に尊い実践の教えである。中央商業學校が、三十有余年にわたって御仏の心を心とした宝閣さんの下に、清く麗はしく而(しか)も健やかな生生発展を遂げ得たのは、偶然ではない。しかし、同時に忘れてならないことは、かかる隠れた人格者に対して、卒業生は無論、社会も將(まさに)国家も、齊(ひと)しく心からの感謝を捧げなければならないことである(昭和15年9月10記)」1京都西本願寺(龍谷山 本願寺)の教育機関は、1639(寛永16)年に本願寺境内に設けられた「学寮」に端を発し、近代的学校制度への転換は、1879(明治12)年「大教校」設置にはじまる。その後、1885(明治18)年4月「普通教校」が開校される。「大教校」が僧侶・宗学者養成を目的としたのに対して、僧俗一体の高等教育機関として、ひろく「普通学」を教授する学校として開校。設立を主導したのは本願寺派第21世 明如宗主(大谷光尊)。「普通教校」は明治21年、文学寮と改称(普通教校を大学林に改称統合)、明治24年、大学林と文学寮は分立。その後、明治33年、仏教大学・仏教高等中学・仏教中学の三種となり、文学寮は仏教高等中学・中央仏教中学となる。仏教大学は大正11年に龍谷大学となっている(龍谷大学文学部歴史学科仏教史学教授、中西直樹著『近代仏教復興の黎明と挫折―本願寺派普通学校と反省会の興亡』(三人社)、2024年の労作に詳しい)。

なお、中央学院八十年史刊行部会編『中央学院八十年史』(中央公論事業出版) 昭和57年)、39~42頁に当時の時代背景が次のように記されている。 「早くより仏教教育に意を用いて来た光尊が、特に俗人の教化を中心とする仏教予備門を目ざしたもので、全国から有為の青少年を集めようとした。時に国内は政府の欧化策に並行して、欧米化摂取の絶頂期を控え、精神面においてはキリスト教布教の伸張がいちじるしく、殊に京都では新島襄の同志社(明治八年開設)が青少年に新鮮な魅力を以てキリスト教主義を宣教しつつあった。本願寺の教育活動はこうした西教の進出に対抗しようとした護教活動であり、普通教校の開設は、あたかも同志社に対峙して企図された一般青少年のための仏教学校と見るべきであった」

2「反省会」とは、当時の仏教系学校に蔓延していた飲酒の風紀の乱れを反省し、徳を積み人間の理想を求め、仏教精神による社会変革を訴える運動を意味する(欒殿武・柴田幹夫編著、日華学堂とその時代―中国人留学生研究の新しい地平―』(武蔵野大学出版会)2022年、160頁)。この背景には、当時、相次いで創設されたキリスト教系の規律あふれる学校への危機感があった。

3高楠の思想について「過去と未来、伝統と革新といって本来は対立するものの融合を強調する立場である。こうした表面的には対立する二社の統合的な理解を追及する姿勢は以後の高楠の思想にも一貫してみられるものだ」と述べている(碧海寿広著『高楠順次郎―世界に挑んだ仏教学者』(吉川弘文館、2024年、28~29頁)。このように、中央の呼称は、学校発祥の地が日本橋で日本の中央に位置しているという皮相的なものではなく、西洋では弁証法、東洋では「中庸」の精神に通じる思想と思料する。高楠が求める国粋主義と西洋主義の中間にある「中立主義」、日本伝統を守り西洋文明・文化の吸収という「折衷主義」が「中央」の真義と解される。

4武蔵野大学編集『高楠順次郎の教育理念』(株式会社フクイン)、平成17年、166~167頁。

5武蔵野大学編集、同上書、99頁。

6鷹谷俊之著『高楠順次郎先生伝』(武蔵野女子学院)、昭和32年、77頁。当時の30円の負債の現在換算は企業物価指数によれば昭和初期の1円は現在の636円となるので1億9千万となる(昭和のお金の価値はどのくらい?発行の歴史と併せて解説! |バイセル公式 (buysell-kaitori.com)。

7桑田貫治稿「高楠順次郎先生を偲ぶ」中央学院六十年史編纂委員会編『中央学院六十年史』(中央公論事業出版)、昭和38年、107頁

8常光浩然著『明治の仏教学者 下』(春秋社)、昭和44年、355頁

9宝閣善教稿「回顧十年」、富士登茂太郎編集兼発行人『中央商業学校創立満十週年記念号』(三秀社)、明治45年、35頁。

10杉田勇吉稿「回想の記」、中央学院六十年史編纂委員会編、前掲書、昭和38年、137~138頁。

11鈴木正一「梅原先生という人」、中央学院六十年史編纂委員会編、前掲書、128~128頁。

12梅原秀稿「父、梅原融の追想」、中央学院六十年史編纂委員会編、前掲書、111頁。

13杉村広太郎稿「梅原融」中央学院六十年史編纂委員会編、前掲書、17頁。

14宝閣信孝稿「父、宝閣善教の面影」、中央学院六十年史編纂委員会編、前掲書、112~113頁。

15長井眞琴稿「追悼號發刊の辭」、中島重義編集兼発行者『宝閣先生追悼號』(中央商業學校)、昭和15年、3頁。

16藤本幸太郎稿「寶閣さんのお思ひ出」、同上書、6頁。

-

2024(令和6)年5月23日 理事長メッセージ(現代教養学部 中川ゼミ生によるインタビュー実施にあたり)

-

5月23日(木)、現代教養学部 中川淳司教授のゼミ生が椎名市郎理事長へインタビューを行いました。

中川ゼミでは、ゼミ生による我孫子市のガイドブック「Abiko magazine」を定期的に発行しており、今回は「Abiko magazine」の企画のひとつとして、椎名理事長へお話を伺いました。

冒頭、椎名理事長より現代教養学部3年小山敦啓さんと中村亘汰さんに対して次のような挨拶がありました。

「今回、中川淳司先生ゼミナール編纂“Abiko Magazine Vol.4”にインタビューの機会を与えて下さり、有難うございます。我孫子市の歴史・文化・生活環境を丹念に掘り起こし、小冊子にまとめ上げる企画力、取材力、編集力に敬意を表します」

続いて、小山さん・中村さんから椎名理事長に以下の質問がなされ、個々に理事長より回答がなされました。

以下、インタビューの様子と内容です。

1.来年2025年に中央学院は学校創立125周年を迎えます。大学はどのような行事を予定していますか。

中央学院大学の源流は、明治33(1900)年日本橋簡易商業夜学校(今の専門学校)にあります。令和7(2025)年10月1日学校創立125周年を迎え、その翌年令和8(2026)年は大学創立60周年となります。

125周年記念事業は、「建設部会」、「周年史部会」、「寄付金部会」に分かれて、それぞれ3つの学校の事業計画に基づき着実に遂行しています。皆さんに関係のあるところでは、学生会館Via中庭のウッドデッキ整備に加え、現在は、次世代型DXデジタル新図書館構想計画が完了し、設計準備段階です。

また、母校の名誉を抱き、恵まれない練習環境や老朽化した寮で箱根路を23回も駆け抜けてくれた選手に感謝の気持ちで、6月に駅伝部学生寮が完成をします。同様に、第52回明治神宮野球大会で全国優勝した大学硬式野球部の、老朽化した室内練習場や更衣室改築、さらには今年の春の選抜高校野球大会にベスト4まで進出した中央学院高校野球部の雨ざらしの更衣室の整備などが予定されています。

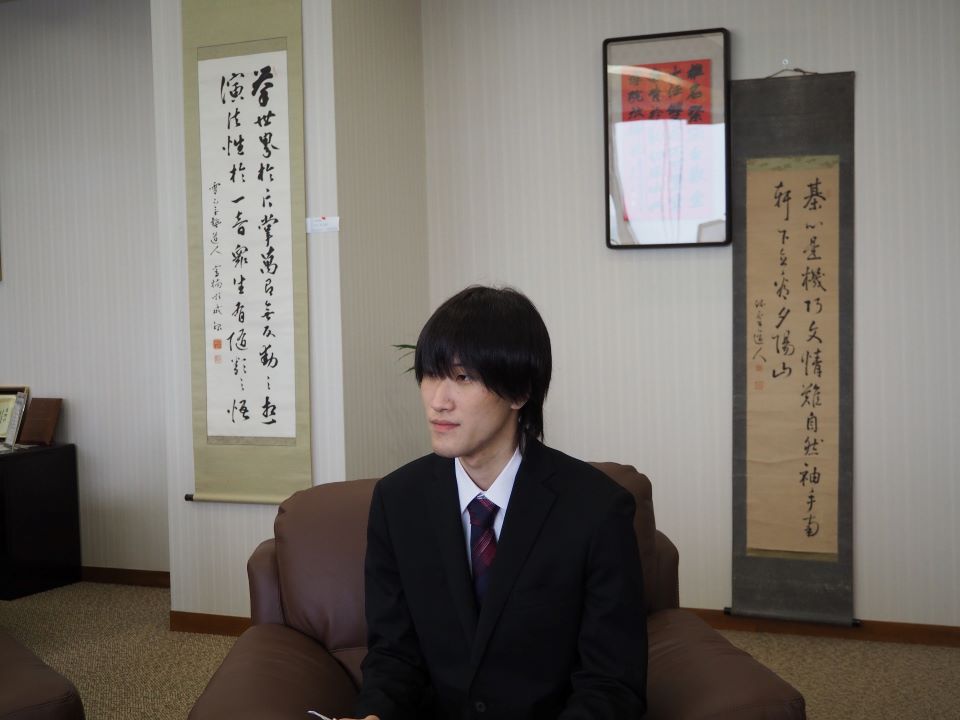

このように、125周年事業の本当の意味は、本学を選んでくれて、世紀を越えて学校の歴史を絶やすことなく綴ってくれた学生・生徒の皆さん、卒業生の方に感謝をすることにあります。そして、さらなる発展を期すことが125周年事業の本義です。 建学の精神を背景にインタビュー

建学の精神を背景にインタビュー 現代教養学部3年 小山敦啓さん2.現代教養学部は新しい学部です。どのような期待を抱いておられますか。

現代教養学部3年 小山敦啓さん2.現代教養学部は新しい学部です。どのような期待を抱いておられますか。

「現代教養」の意味は、「現代を生き抜く力」ということです。予測不能の激動する社会では、尖った専門性も大切ですが、専門知識は時代の変化で陳腐化します。これからの高等教育は、いかなる変化にも柔軟に対応できる幅広い教養を身に着けることが必要です。

文部科学省はこれを「21世紀型市民」養成と表現し、大学教育の目標としています。現代教養学部はその期待の上に設置されています。大学キャンパスでは教養知識を学び、大学外の我孫子市や社会のキャンパスでは実践知識の体験をすることが「現代教養」です。中川ゼミの皆さんはこの現代教養学部の期待に立派に応えてくれていると思います。3.中央学院大学の財政の状況、資金調達計画について、一番力を入れておられること、課題は何ですか。

財政の状況は、人間と同じで大学の「体力」、「知力」、そして「血流」を意味します。企業では、体力を「貸借対照表」、知力を「損益計算書」、そして血流を「キャッシュフロー計算書」で表示します。

私が一番注視しているのが「血流」を示す‟Cash Flow″です。体力があっても、頭が良くても血液の流れが止まれば生きていけません。今日の皆さんの生活でも、財布やスマホにいくらのキャッシュがあるかが行動するにあたり最大の関心事になることと同じです。

質問の資金調達は、このキャッシュをどこから持ってくるかを意味します。大学は、授業料等学生納付金、補助金、寄付金、そして株や債券の資産運用から資金を調達しています。学長は授業料・補助金に見合う教育の充実が業務の主眼ですが、理事長は授業料・補助金の計画的有効利用と戦略的寄付金の活用や安全な資産運用に責任があります。 現代教養学部3年 中村亘汰さん5.理事長としてのお仕事の内容と1日のスケジュールを教えてください。

現代教養学部3年 中村亘汰さん5.理事長としてのお仕事の内容と1日のスケジュールを教えてください。 椎名市郎理事長4.中央学院大学の強みは何でしょうか。

椎名市郎理事長4.中央学院大学の強みは何でしょうか。

意思疎通や意思決定をするには規模が大きくもなく、小さくもなく適度の大きさが大学の強みです。しかも、大学の源流は125年の歴史を持って風雪に耐えて大学にまで進化をしています。最大の強みは、キャンパスが一つなので学生・教職員の進むべきベクトルの形成がしやすいことにあります。時代の変化に対応する改革のしやすい強みがあります。

歴史上、大きな城は内部の分裂で崩壊しました。戦国時代は小さな城の守りも難しいものがありました。しかし、ほどほどの規模の城は内部の意思統一が可能で、敵に対して強さを堅持できました。この大学の規模だから学生と教職員の距離も近く、多くの方に「アットホームな大学」とよく言われます。

法人事務室という私の活動を支援してくれている秘書的存在の方が私の面談や業務の記録を毎月集計してくれています。月曜日から木曜日まで大体、朝の9時前には理事長室に入り、一日平均延べ15名前後の学内外の来訪者との面談や業務相談を受けます。

仕事の内容は、業務の最終決済者ですので多方面に及びます。そのため、業務はできる限りその日に処理するよう心がけています。毎週の会議を経て月末には、理事会(最高意思決定機関)を招集し、事業計画、予算編成方針、予算書、事業報告書、決算書、理事長業務報告書、人事・総務・規程改正等、総括的な法人業務の審議を行います。

6.お仕事の上での信条をお聞かせください。

創立者の一人、高楠順次郎(元帝国(東京)大教授・東京外国語大学学長・東洋大学学長)が述べたと歴代校長が語り継いできた言葉が、下記の建学の精神です。ここには、人間が幸せになるすべての要素が含まれていると思います。正に「現代教養」の心得を象徴する心訓です。

「誠実に謙虚に生きよ

温かい心で人に接し

奉仕と感謝の心を忘れるな

常に身を慎み 反省と研鑽を忘れるな」

学生時代は、「山は動かず」という言葉が好きでした。大学から見える筑波山が人生の目標や生きがい、人生を豊かにしてくれる就職先や友人・異性であったとすると、それを得るためには自分が山に向かって動いて苦労して勝ち取らないと、筑波山からは絶対近づいてきてはくれないという意味です。

7.理事長に就任されたときは新型コロナウイルス感染症が流行していました。そのときはどのようなご苦労がありましたか。

今年卒業した学生さんは1年生の時に入学式がなく、しかもリモート授業でキャンパスでの授業も受けられませんでした。理事長として本当に申し訳ない気持ちで一杯でした。3月の卒業式でも皆さんにお詫びをしました。

コロナ禍では、大学を預かる学長が一番ご苦労をしたと思いますが、理事長も重要な会議が招集できず、意思疎通に苦しみました。まず、トップが感染をしないように、普通の列車から自費で新幹線やグリーンに乗車したりして、感染対策には気を付けました。

8.理事長になられる前はどのようなお仕事をされていましたか。

1972年本学を卒業して、副手(事務の補助)、助手(教員の補助)、講師、助(准)教授、教授、商学部長4期、学長2期8年と教職47年の歴史を終えて2020年退任しました。並行して、2004年より法人理事(現代教学部設置担当理事含む)、法人評議員を歴任し、2020年理事長に就任、この11月30日で4年1期が満了します。

母校が出来の悪い私を拾ってくれて、ここまで育ててくれて、その感謝とご恩返しの日々を過ごしています。

現代教養学部 中川ゼミの紹介ページはこちら インタビューの様子

インタビューの様子 理事長から125周年記念品の贈呈<お問い合わせ先>

理事長から125周年記念品の贈呈<お問い合わせ先>

部署:法人事務室

電話:04-7183-6565

-

2023(令和5)年10月1日 理事長メッセージ(10月1日法人学校起源123年目に寄せて)ー2023(令和5)年11月30日改訂版

-

「日本橋簡易商業夜學校」開校前夜の物語①②③-2023(令和5)年11月30日改訂版-

学校法人中央学院の学校起源前夜の経緯は、(0)「日華學堂」から始まり⇒(1)「日本橋商業中學」構想⇒(2)「東京佛敎商業學校」構想⇒そして(3)「日本橋簡易商業夜學校」設立⇒(4)「中央商業學校」設立へと続く。

創立者たちの学校設立構想の中心にあった(1)「日本橋商業中學」は、(3)「日本橋簡易商業夜學校」設立時でもこれを放棄していない。125周年記念事業周年史編纂に際し、理事長として必ずしもこれまで明確に伝承されてこなかった学校起源前夜の系譜を改めてここに整理をし、既に2023(令和5)10月1日HPで公表した開校前夜の物語①②③の改訂版をここに再録する。

今回の改訂部分の多くは、2023(令和5)年10月17日・18日龍谷大学・中西直樹教授の125周年記念講演内容とその講演資料を参考としている。改訂の中心は、前田慧雲は西本願寺西山教校、佐竹観海が西本願寺大教校出身が判明し法人の過去の歴史の訂正、当時の築地居留地など日本橋の状況補足、高楠順次郎伝承の建学の精神の類似した戒めの言葉の紹介、教誨師問題の補足、日本橋簡易商業夜學校の原型と思われる京都「慈善会」の夜学校の紹介、脚注の整理、その他文言修正である。第11代理事長 椎名市郎

【1】学校法人武蔵野大学と学校法人中央学院学校法人中央学院学校起源の夜明け前「日華学堂」について

日本橋簡易商業夜學校開校前夜の物語①

令和4(2022)年7月19日、本法人同様、高楠順次郎を学祖として敬う「学校法人 武蔵野大学」の石上和敬副学長先生、三上嘉賢総務部長がご来校された。その趣旨は、武蔵野大学100周年記念事業を契機に、同じ高楠順次郎を学祖(創始者)とした二つの大学間の交流であった。

その後、石上副学長先生より、訪問の礼状と欒殿武(らん ひろたけ)・柴田幹夫編著『武蔵野大学シリーズ14 日華学堂とその時代―中国人留学生研究の新しい地平―』(武蔵野大学出版会)のご恵贈を受けた(以降、玉書と称す)。この玉書は、当職に新たな角度で本法人学校起源の夜明け前の歴史を学び直す機会を与えてくれた。

【2】「日華學堂」(明治31(1898)年)と日本橋簡易商業夜學校(明治33(1900)年)

結論から言えば、高楠順次郎(たかくす じゅんじろう)の学校づくりの原点がこの「日華學堂」にあり、ここに参画した高楠順次郎はじめ、梅原融(うめはら とおる)、宝閣善教(ほうかく ぜんきょう)、桜井義肇(さくらい ぎちょう)らが、「日華學堂」での学校経営を活かし、「日本橋商業中學」構想や「東京佛敎商業學校」構想を経て、「日本橋簡易商業夜學校」(明治33(1900)年)と「中央商業学校」(明治35(1902)年)を設立したことにある。

学校法人中央学院学校起源の原点にあるこの「日華學堂」は、125年に及ぶ本法人の歴史に足跡は残すものの1これまで十分な歴史の検証とその継承がなされてこなかった。玉書によれば、日本橋簡易商業夜学校開校前夜の明治31(1898)年 7月、高楠順次郎は外務省次官・小村寿太郎の依頼と補助金を得て、東京本郷西片町に清国・派遣留学生の帝国大学、高等専門学校入学の速成予備科「日華學堂」を創設した。

【3】「日華學堂」の歴史と学校法人中央学院

この玉書では、清国の留学生速成予備校であった「日華學堂」の凝縮された2年2ケ月(明治31(1898)年7月から明治33年(1900)年9月)の歩みが、その歴史的背景や教育内容・学堂運営・留学生生活、そして、卒業生の多方面にわたる活躍が記されている。玉書は、宝閣善教の「日華学堂日誌」の資料を掘り起こし、他の文献を丹念に渉猟・分析し、現代に通じる留学生教育の足跡を論じた労作である。

「日華學堂」の学校運営を担ったのは、総監・高楠順次郎、初代堂監・中島裁之、二代目堂監・宝閣善教、主監・梅原融らであった。高楠順次郎は英語、宝閣善教は英文法、梅原融は物理・化学・会話・読解を担当する教師2として、三者は10年ぶりに東京で再会を果たす。これに西本願寺普通教校同窓の桜井義肇が「日華學堂」での地理担当の教師として就任する。

【4】反省会と建学の精神の萌芽

高楠順次郎の「日華學堂」運営に協力をしたのは、修養団体「反省会」運動3の同志で西本願寺普通教校(後の文学寮)同窓生で僧籍を有していた者が中心であった。禁酒を謳うこの「反省会」は、京都で新島襄が創設したプロテスタント系の同志社を意識したものであった。同志社では、禁酒の禁欲的な規範を保ち、プロテスタンティズムの誠実、勤勉な徳の倫理を重視する学風であった。

それに対し、当時の日本の学校に蔓延していた飲酒による風紀の乱れであった。これを若き仏教学徒が教育の危機として改革を求める運動が「反省会」であった。特に、学校の風紀の乱れ以外でも商業(商売)の世界は、政治と結びついた政商が主流で、士農工商の最下層「商」の通り、商業活動は倫理の外に置かれていた。

【5】学校法人中央学院の学校起源創立者“7人の侍”

玉書、第三章において柴田幹夫博士が、本学の創始者でもある高楠順次郎(日本橋簡易商業夜学校校主)はじめ、梅原融(同校主監・西本願寺派布教師)、宝閣善教(中央商業高等学校第二代校長・西本願寺派僧侶)の活躍を詳しく論述している。高楠順次郎・梅原融・宝閣善教は、いずれも西本願寺普通教校(後の文学寮)の同窓生であった。

仏教的信仰によって培われた信念と商業理論・実技による立派な商士4(士魂商才5)を育成する教育機関の設立に共鳴した高楠順次郎、宝閣善教、梅原融、桜井義肇のいわゆる学校発起人“7人の侍”の内、4名が「日華學堂」に集ったことは玉書の歴史的資料で確認できた。

残る西本願寺西山教校出身の文学博士・前田慧雲(まえだえうん)と西本願寺大教校出身の佐竹観海(さたけ かんかい)、そして、西本願寺普通教校出身の酒生恵眼(さこう えげん)は、「日華學堂」との関連は不明である。創立者の一人・酒生恵眼は、「日華學堂」より「反省会」の「反省(会)雑誌」の編集に参画した同志6であり、高輪佛教大学学長を経て私立大阪商業学校(現、大商学園高等学校)校長になり、強固な意志を有した人物であった。

1900(明治33)年6月16日、高楠順次郎宅にこの“7人の侍”が集まり、日本橋簡易商業夜学校設立を決議した。この7名の創立者の結びつきは5名が西本願寺普通教校(後の文学寮)同窓生、前田慧雲が西本願寺西山教校、佐竹観海が西本願寺大教校出身の僧侶であった。以外にも、反省会の活動や1902(明治35)年開設の西本願寺の仏教高等中学(文学寮後身)や高輪仏教大学にも足跡をみることができる。

仏教高等中学には“7人の侍”が集結しているが、特に、高輪仏教大学では、酒生恵眼(学長)、佐竹観海(教頭)、高楠順次郎(東洋哲学)、梅原融(文章学)、宝閣善教(英語、法制史)、前田慧雲(仏教通史)、桜井義肇(作文)の7人が揃って教鞭をとっている7。また、梅原融、宝閣善教、酒生恵眼、佐竹観海の4名は福井県出身の同郷の同志でもあった。彼らは普通教校の中でも「越前組」と称され、「広島組」や「熊本組」と対峙関係にあった8。

【6】125年の歴史から学ぶ回顧と展望

我々がこのような中央学院の歴史的事実を考察する際は、125年の回顧や歴史の重みに対する先人への畏敬以外に、激動している現在の法人の状況に解を求める有機的因果関係を探ることにある9。まさに、「古人の跡を求めず、古人の求めるところを求める」10である。

その意味で、我々が歴史的事実から学ぶことは、いつの時代も教育の創造・発展は、まず共鳴を抱くリーダーの下に同志が集まり、その同志が役割分担をしあって形成してきたことにある。理想を掲げる組織を象徴する人物、その人物の理想を実現するために共鳴して奔走する仲間、そして、理想と現実の谷間で教育実践する熱意ある現場実践教育者という構造である。

翻って現在、理事長、学長、校長は、理想を掲げ人徳を得て同志を募っているか。副学長、学部長、教頭は理想実現のために役割分担して教育に奔走をしているか。教育現場に立ち全身全霊で教育に携わる教員は、高楠順次郎の総合的人間力の基本である建学の精神を学生・生徒の手本として遂行しているか。他人を批判するだけの能力にのみ長けて、己を厳しき見つめ研鑽を積むことを忘れてはいないか。“立ち向かう人の姿は我が身なり”の謙虚さを忘れてはいないか。これらの問いかけは、先人が混迷する現代を生き抜くために我々に常に問う自戒への歴史の魂の叫びともいえる。まさに、「古人の跡を求めず、古人の求めるところを求める」ことなのである。

【7】再び、建学の精神再考

高楠順次郎の言葉(伝承-出典不明)として現中央学院大学中央高校の歴代校長が引き継いできた言葉(学校法人中央学院、中央学院大学中央高校、中央学院高校の建学の精神)は以下のようである11。佐藤義則元中央学院大学中央高校校長の伝聞によれば、次頁の言葉は高楠順次郎が仏典を手元におきながら、当時の関係者に口頭で教示したとのことであるが12、今となってはその真偽は定かではない。

「誠実に謙虚に生きよ

温かい心で人に接し

奉仕と感謝の心を忘れるな

常に身を慎み

反省と研鑽を忘れるな」

これは、学生・生徒ではなくその模範を示す教職員へのメッセージとして受け取るべきと考える。高楠順次郎の言葉-いわく「(学校に)修身(道徳)の科目は必要としない。教師がみな修身の教師だからである」が伝わっている13。この建学精神の中心は、冒頭の「誠実」にある。中央商業高等学校では玄関に校是として「誠実」の額(卒業生・松丸長三郎筆)が掲げられていた14。

この高楠順次郎の建学の精神が、大学創生期の第二代、四代、六代学長石本三郎の下での以下の中央学院大学の建学の精神へと繋がる。

「公正な社会観と倫理観の涵養」

なお、中央学院大学設立趣意書の建学の精神は、中央学院大学学則第1条に明記されている「産学協同」であった(当時、証券会社からの3億8千万円の出資を得ての証券大学構想は、昭和39年後半から40年にかけての証券不況大パニックでとん挫をする)。

また、「公正な社会観と倫理観の涵養」以前の初代学長・湯村栄一の開学時の訓示の言葉は、現在も本館1階正面入り口に掲げられている苗剣秋15の「宿命に生れ、運命に挑み、使命に燃ゆ」であった

ここに末文で失礼ながら、隆盛をほこる学校法人・武蔵野大学の2024年創立100周年(1924年-2024年)に対し、当法人挙げて衷心より祝意を表したい。また、2025(令和7)年10月1日、当法人も苦節125年目の祝いの秋を迎える。 2023(令和5年)10月1日

2023(令和5年)10月1日

学校法人中央学院学校起源日

(日本橋簡易商業夜学校開校記念日)

*(2023(令和5)年10月1日上記理事長HP メッセージを加筆修正したものを再録し、その後同年11月30日にさらに一部内容改訂したものを再掲載している) 1900(明治33)年10月1日創立

1900(明治33)年10月1日創立

日本橋簡易商業夜学校校舎として伝承されてきたこの建物は、その後の調査により日本銀行の建物であったことが判明したため今後の使用を取り止めます 1902(明治35)年5月5日創立

1902(明治35)年5月5日創立

中央商業学校校舎1中央学院八十年史刊行部会編『中央学院八十年史』(中央公論事業出版)、昭和57年、54頁~55頁。中央学院百年史編集委員会編『中央学院100年史』(学校法人中央学院)、平成14年、30頁~31頁。

2欒殿武・柴田幹夫編著、『武蔵野大学シリーズ14 日華学堂とその時代―中国人留学生研究の新しい地平―』(武蔵野大学出版会)2022年、180頁。

3「反省会」とは、当時の学校に蔓延していた飲酒の風紀の乱れを反省し、徳を積み人間の理想を求め、仏教精神による社会変革を訴える運動を意味する(欒殿武・柴田幹夫編著、同上書、160頁)。この背景には、当時、相次いで創設されたキリスト教系の規律あふれる学校への危機感があった。反省会は1886(明治19)年結成され、その論集「反省(会)雑誌」は、後の「中央公論」に改称される。

4中央学院六十年史編纂委員会編『中央学院六十年史』(中央公論事業出版)、昭和38年、「本学の沿革」4頁。

5富士登茂太郎編集兼発行人『中央商業学校創立満十週年記念号』(中央商業学校々友会発行)、明治四十五年五月廿五日。慶応義塾大学学長・鎌田栄吉「士魂と商才」創立十周年祝賀会にける講演、15頁~21頁。明治45年5月5日の中央商業学校創立十周年祝賀会の講演では、鎌田栄吉学長とともに澁澤榮一氏も記念講演を行っている。

6学校起源発起人“7人の侍”は、すべて「日華學堂」に集ったとの記述がある(中央学院百年史編集委員会編、前掲書、31頁)。しかし、前田慧雲、佐竹観海、酒生恵眼の3名と「日華學堂」との関係は玉書でも不明である。

7中央学院八十年史刊行部会編、前掲書、68~69頁。

8中央学院六十年史編纂委員会編、前掲書、494頁。

9E.H.カー著、近藤和彦訳『歴史とは何か』(岩波書店)、2022年、29頁。

10中央学院六十年史編纂委員会編、前掲書、56~57頁。空海の『性霊集』に源を発し、松尾芭蕉『風俗文選』および『韻塞』に述べられている言葉。<レファレンス事例https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000050814 2023.11.8アクセス>。

11高楠順次郎の伝承の言葉は、菩薩の心にも通じる。

「他に慈しみを与え 自ら行を律し 忍耐強く努力し 心を平静に保ち 知恵を磨くのが 菩薩であり 幸福をつかむ」(奈良 薬師寺・金堂教示 昭和41(1966)年9月)。また、宗派を越えて掲げられている「日常の五心」には、「すみませんという反省の心、はいという素直な心、おかげさまという謙虚の心、私がしますという奉仕の心、ありがとうという感謝の心」の仏教の教えが示されている。「金剛経」の布施・持戒・忍辱・精進‣禅定の六波羅蜜多の知恵もしかりであろう。

12中央商業学校の歴史を一番詳しく研究をし、資料収集をしている中央学院大学中央高校事務主任・伊藤貴盛氏の情報による。

13武蔵野大学学祖高楠順次郎研究会編『高楠順次郎の教育理念』(学校法人武蔵野女子学院)、平成17年、112頁。文中のカギかっこ部分は椎名が挿入。

14中央学院六十年史編纂委員会編、前掲書、「Ⅱ 現代・展望篇」冒頭の写真、125~127頁、187頁。

15苗剣秋(みょう けんしゅうー日本語表記)は、張学良と学友であり、西安事件の立役者といわれ、周恩来とも懇意であった。共産主義と日中の特性に関する批判的評論で有名。日本留学中、一高卒・東大文学部(中退)、高等文官試験に合格している。【1】 はじめに「日本橋商業中學」構想から「東京佛教商業學校」構想へ日本橋簡易商業夜學校開校前夜の物語②

明治33(1900)年10月1日、学校法人中央学院の学校起源である日本橋簡易商業夜学校が設立、同年10月3日午後6時より22名の生徒を迎えて授業が開始された。京都の西本願寺(龍谷山 本願寺)宗門広報誌である「教誨一瀾」82号(明治33年12月11日)には、日本橋簡易商業夜学校設立と同時に「日本橋商業中學」の設立計画が紹介されている。この事実を123年に及ぶ法人の学校の歴史に加えるために、現在進行中の法人学校創立125周年史編纂の資料としてここに一文を認めることとした。

【2】「教誨一瀾」82号(明治33(1950)年12月11日)記事

西本願寺では、明治9(1876)年から本山の中に印刷所を設け、宗門の広報誌である「本山日報」の刊行を開始した。明治30(1947)年には現在の「本願寺新報」前身である「教誨一瀾」(きょうかい いちらん)が創刊された。この「教誨一瀾」82号(明治33(1900)年12月11日)には、本法人の学校起源に関して、下記の記事が掲載されている16。

【3】「日本橋商業中學」設立構想

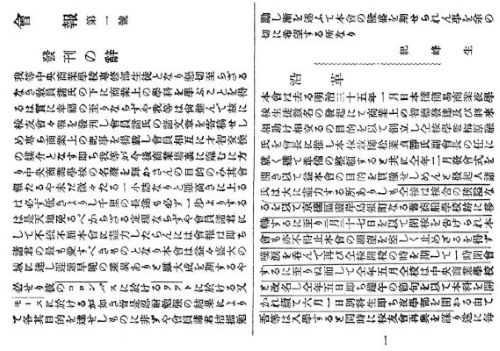

創立者たちは、明治33年10月1日日本橋簡易商業夜学校の設立前から、「日本橋商業中學」を開学することを決め文部省との交渉に入っていた。そして、文部省より明治33年中に「日本橋商業中學」が認可されれば、「日本橋商業中學」の具体的な教育内容や募集要項は明治33年中に広告する計画であった。その旨を伝える「教誨一瀾」82号の「日本橋商業中學」を紹介すれば以下のようである(下罫線は、筆者記入)。明治三十三年十一月六日

日本橋商業中學及日本橋簡易商業夜學校設立廣告

日本橋區少年子弟及各商家に養はるゝ店員を教育せんが爲に今囘區内有力者の賛成を得て商業中學及簡易商業學校を開く

一 校舎は日木橋蠣殻町三丁目十一番地杉村甚兵衛所有家屋(元有樂館)を以て之に充つ

一 商業中學は來年四月を以て開き商業夜學校は來る十月一日を以て開く

一 商業中學に関する詳細の事項は本年成立の時別に廣告すべし

【4】「日本橋商業中學」設立構想の頓挫の事由

日本橋商業中学校の設立中止の経緯は、中央商業学校創立満十週年記念号「回顧十年」で、宝閣善教(ほうかく ぜんきょう)が以下のように述べている17。結論から言えば、「日本橋商業中學」設立構想の頓挫の事由は、認可する文部省の行政指導やその背後にある当時の国策(日清戦争後の産業復興)にあったことがわかる。

「最初は中学校を起こそうという考えで、小石川で千坪余の土地を三井家から借りて置いたのであるが、文部省の当事者などとも種々相談して見た結果、当時局長であった澤柳氏等は中学校も必要であるが、日清戦役後実業界の勃興に連れて実業教育の期間が特に今日の時勢には必要であるという意見で、発起者側も遂に実業学校を建設しようということに決したのである」

【5】学校法人中央学院の学校起源の四系列の経緯

宝閣善教「回顧十年」によれば、最初、創立者たちは(1)「日本橋商業中學」を起こそうと考えていたようである。それが、文部省の行政指導やその背後にある当時の国策(日清戦争後の産業復興)で実業学校設立へと大きく変換した。その実業学校構想で最初に出てきたのは(2)「東京佛敎商業學校」構想であった。

しかし、寄付金は目標額に達せず、文部省甲種認定商業学校にあたる「東京佛敎商業學校」設立は資金面でとん挫をする。それでも、「日華學堂」での経験を生かした学校設立の熱意は変わらず、梅原融が最初から立派な建物の学校より、小さなところから始める学校の方が良いとの意見を受け、現代で言えば職業専門学校にあたる夜間で就業期限2年の(3)「日本橋簡易商業夜學校」を設立した。

その2年後には、本格的な文部省甲種認定商業学校である(4)「中央商業学校」18(明治35(1902)年5月5日)が開校された。追記すれば、創立者たちの夢であった「日本橋商業中學」も、遅ればせながら昭和21(1946)年「中央学院中学校」を開校している(昭和43(1968)年休校)。

しかし、上記の(1)「日本橋商業中學」、(2)「東京佛敎商業學校」、(3)「日本橋簡易商業夜学校」、(4)「中央商業学校」の設立構想は、その前夜にあたる(0)「日華學堂」の学校運営にあったことは既に理事長メッセージで述べている19。すなわち、明治31(1898)年 7月、高楠順次郎は外務省次官・小村寿太郎の依頼と国の補助金を得て、東京本郷西片町に清国・派遣留学生が帝国大学、高等専門学校入学の速成予備科「日華學堂」を設立した。

この「日華學堂」の学校運営を担ったのは、総監・高楠順次郎(たかくす じゅんじろう)、初代堂監・中島裁之、二代目堂監・宝閣善教、主監・梅原融(うめはら とおる)であった。高楠順次郎は英語、宝閣善教は英文法、梅原融は物理・化学・会話・読解を担当する教師2として、三者は10年ぶりに東京で再会を果たす。これに西本願寺・普通教校の同窓生の桜井義肇(さくらい ぎちょう)が「日華學堂」での地理担当の教師として就任する。

以上の学校法人中央学院の学校起源の四系列の経緯をまとめると、(0)「日華學堂」⇒(1)「日本橋商業中學」⇒(2)「東京佛敎商業學校」⇒(3)「日本橋簡易商業夜學校」⇒(4)「中央商業學校」となり、創立者たちは(3)「日本橋簡易商業夜學校」設立時も(1)「日本橋商業中學」構想を放棄していない。

【6】参考①―学校法人中央学院の学校起源説二説

近年、学校法人中央学院の学校起源の年に関しては、1900年(明治33年)日本橋簡易商業夜学校設立説と1902年(明治35年)中央商業学校設立説があった。ちなみに、1962(昭和37)年学校法人中央学院創立60周年と1982(昭和57)年80周年、そして、2002(平成14)年100周年はともに中央商業学校創立1902(明治35年)年を起点として実施された。また、2020(令和2)年の中央学院大学中央高校120周年事業は、1900(明治33年)年日本橋簡易商業夜学校を起算年として実施されていた。

このような法人内の混乱を解消するため、2021(令和3)年4月28日学校法人中央学院理事会において、以下の椎名市郎理事長提案が全員一致で可決・承認され、学校法人中央学院の学校起源は1900年(明治33年)日本橋簡易商業夜学校で統一することが決定した。これにより、現在進行中の125周年記念事業は、1900年(明治33年)を学校法人中央学院の学校起源として起算をし、2025(令和7)年とすることが理事会・評議員会で決まっている。(1)学校法人中央学院の「学校起源年」は、歴史的事実に基づき日本橋簡易商業夜学校が創立された1900(明治33)年とする。

(2)「学校起源日」は、1900(明治33)年10月1日(日本橋簡易商業夜学校開設日)とする。

(3)2017(平成29)年5月31日の理事会報告事項での確認事項「1902(明治35年)を創立年とする」は、本日の決議をもって、これを1900年(明治33年)と正しく修正をする。

【7】参考②-「教誨一瀾」82号(明治33(1900)年12月11日)記事◎日本橋商業夜學校

十月三日東京日本橋に開きたる商業夜學校は、本派の保護の下に創設したるものにて、佛敎主義の學校なるが、今同校事務監理者梅原融氏の報告を得たれば左に掲ぐ

九月二十五日家主杉村甚兵衞氏と校主高楠順次郎氏との間に、校舍の件約成り、即日事務員之に移居し別紙廣告井に規則書を區内有力者に配付し、諸般の準備略ば整ひ、十月三日午後六時授業を開始す、當夜入學せし者三十餘名にして爾後濔一ヶ月の今日に於ては、九十六名の就學者を見るに至れり、現今の如くにして進で止まずんば、日ならずして百五十名若くば二百名巳上に達せしむるは敢て難たからずと職員一同奮闘事に従ひつゝあり

授業は最初第四級のみを開きたりしが就學者の學カに差等あり一週日の後ち別に第三級を開き更に高等英學を學ばんとする者の爲めに英學專修科を開き又た一丁字の素養なき者の爲めに読書習宇の初歩を授ることゝし總じて四個の教塲を開けり教員として佐竹観海、宝閣善教、櫻井義肇、石川辰之助、阪井正旁、木内周五、松葉貞淨、中山了圓、諸氏之に從事し、直接責任者として梅原融氏事務敎務を監理し、校長南岩倉具威、校主高楠順次郎二氏亦た時々來りて學務を赬察す伝々

明治三十三年十一月六日

日本橋商業中學及日本橋簡易

商業夜學校設立廣告

日本橋區少年子弟及各商家に養はるゝ店員を教育せんが爲に今囘區内有力者の賛成を得て商業中學及簡易商業學校を開く

一 校舎は日本橋蠣殻町三丁目十一番地杉村甚兵衛所有家屋(元有樂館)を以て之に充つ

一 商業中學は來年四月を以て開き商業夜學校は來る十月一日を以て開く

一 商業中學に関する詳細の事項は本年成立の時別に廣告すべし

一 商業夜學校は商家に必要なる知識を授け徳義を進め導ら實用を旨とし完全有爲の實業家を養成するを以て目的とす

一 學科は初等科に於て簿記、和洋算術、作文、習字、読書、英語を教へ高等科に於て更に商業地理、歴史、商法、経済等を授く

一 倫理及商業道徳に関し時々講話を開き生徒の徳性を開発する事に務むべし

一 規則は尤も厳重にし殊に入學者の品行に注意しその昇降時間はその都度店主に報告すべし

一 夜學授業料は全科を修むるものを毎月金八拾銭とし單に一科目を撰修するものを金貳拾銭とすその他撰科の多少に従ひ増減するものとす

一 校費として毎月金貳拾銭を納めしむ

一 毎日授業は午後七時より九時三十分までとし來る十月一日より開始する

一 二十人已上の店員ありて特に英語の實習を望む商家の爲めには信用ある教師を選び出張教授せしむことあるべし

一 夜學入學願書は九月二十一日より受付く

明治三十三年九月 日本橋商業中學及簡易商業夜學校

設立者

文學博士 高楠順次郎

同校長

マスター、オブ、アーツ

貴族院議員男爵 南岩倉具威

同主監

慶應義塾大學部卒業 梅原 融

同設立賛助者

仁杉 英

藤田藤一郎

杉村甚兵衛

柿沼 谷蔵

(學校規期は之を署す)

16本資料は、龍谷大学文学部歴史学科仏教史学専攻・教授、本願寺資料研究所委託研究員、中西直樹先生のご提供によるものである(2023(令和5)年3月)。

17富士登茂太郎編集兼発行人、宝閣善教稿「回顧十年」、『中央商業学校創立満十週年記念号』(中央商業学校々友会発行)所収、明治四十五年五月廿五日、34頁。

18西本願寺(龍谷山 本願寺)宗門広報誌「教誨一瀾」では、中央商業学校の呼称として「私立中央商業學校」(「教誨一瀾」146号、明治35(1905)年10月5日号)、「東京中央商業學校」(「教誨一瀾」167号、明治36(1905)年5月5日号)等、さまざまに用いられている。学校法人中央学院としては一貫して「中央商業學校」の呼称である。

19理事長挨拶|中央学院大学 (cgu.ac.jp)【1】はじめに「東京佛教商業學校」から「日本橋簡易商業夜學校」設立へ

日本橋簡易商業夜學校開校前夜の物語③

学校法人中央学院の学校起源である日本橋簡易商業夜学校は、明治33(1900)年10月1日創立、同年10月3日午後6時より開講式を迎えた。この日本橋簡易商業夜学校設立以前に,本法人の学校創立者(前田慧雲、高楠順次郎)たちには、「日本橋商業中學」や「東京佛敎商業學校」構想があった。「東京佛敎商業學校」については、下記のように京都の西本願寺(龍谷山 本願寺)宗門広報誌である「教誨一瀾」76号は、この事実を伝えている。

【2】「教誨一瀾」76号(明治33(1900)年9月11日)記事

西本願寺では、明治9(1876)年から本山の中に印刷所を設け、宗門の広報誌である「本山日報」の刊行を開始した。明治30(1897)年には現在の「本願寺新報」前身である「教誨一瀾」(きょうかい いちらん)が創刊された。この「教誨一瀾」76号(明治33(1900)年9月11日)には、本法人の学校起源に関して、次の記事が掲載されている20。◎「東京佛敎商業學校」

本派本山保護の下に、東京に佛敎商業學校の設立を見ることゝなれり、此は司敎前田慧雲、文學博士高楠順次郎諸氏の發起に係るものにて、已に日本橋區蛎殻町杉本五兵衛氏の所有たりし商品陳列館を購求して、其の校舍に充ることゝなし、明年五月に至て完成するの豫定なりと本山よりは直に金五千圓を設備費として下付せられたり (教海一欄76号 明治33年9月11日)

この記事によれば、京都にある西本願寺の保護のもと、東京日本橋に「東京佛敎商業學校」が設立される運びとなった。これは、西本願寺派僧侶である前田慧雲(まえだ えうん-明治33年当時、高輪・仏教高等中学教授、明治35年高輪大学教授、明治36年高輪仏教大学学長を経て明治39年東洋大学学長兼帝国大学講師、大正11年龍谷大学学長)や高楠順次郎(たかくす じゅんじろう-当時、外国語大学学長兼帝国大学教授)の発起によるもので、日本橋の蛎殻町にある杉本五兵衛氏(正しくは、杉村甚兵衛―筆者注記)所有の商品取引所を購入し、「東京佛敎商業學校」の校舎にする計画である。その校舎は明治34年5月に完成予定で、西本願寺から5千円の建設資金を寄贈されたことが記されている21。

【3】「東京佛敎商業學校」構想の時代

「東京佛敎商業學校」設立構想があったことを知らせる「教誨一瀾」76号の時代は、西本願寺自体の東京進出計画があり、その下で先鋒として、まず西本願寺系列の学校が積極的に東京進出を図った時代であった。

最初に、明治33年9月に京都から西本願寺法主・大谷光尊宗主の別荘建設用地のある東京高輪に西本願寺学寮「文学寮」の後身である「仏教高等中学」(後の高輪佛教大学)が移転した。これにより、「反省会」も京都から東京へと本拠地を移転した。これは、明治32年に東京巣鴨に東本願寺(真宗大谷派)が真宗大学(大谷大学の前身)を移転することに対する対抗意識であった。

また、この頃は明治32(1899)年私立学校令が公布され、明治33(1900)年小学校令改正で義務教育4年制が確立され、明治36(1903)年には実業学校令が公布され近代の学校制度が成立した時期とも重なる。

【4】「東京佛敎商業學校」設立資金

さて、「東京佛敎商業學校」創立構想と実際の日本橋簡易商業夜学校との関係は今となっては推測の域を出ない。高楠順次郎と前田慧雲は、学校設立資金については財界に知己(ちき)がないため、京都の西本願寺前法主・大谷光尊(おうたに こうそん)宗主への学校設立陳情運動を行った。これを「西下運動」と称した。この西下運動の交渉過程の中で、経済的支援を受けるため、西本願寺の高輪「仏教高等中学」に関連する学校事業の一環として、高楠順次郎と前田慧雲から「東京佛敎商業學校」構想が語られたことは想像がつく。

明治31(1898)年11月頃前法主・大谷光尊宗主から「文学寮」の東京高輪 移転と高楠順次郎と前田慧雲らが企画している学校設立資金2万円の援助の用意がある旨を告げられた。後段の学校援助資金は、西本願寺の本意ではなく、当時板垣退助のいわゆる「教誨師問題」への高楠順次郎らの厳しい追及への政治的取引として実現したものであった。

「教誨師問題」とは、板垣退助の自由党と大隈重信の進歩党の「隈板(わいはん)内閣」の下で、内務大臣の板垣退助が巣鴨の監獄の教誨師にキリスト教牧師を全面採用したことに対する高楠順次郎と秦敏之(文学士)らの批判運動を意味する。高楠順次郎と秦敏之(文学士)らは板垣退助が巣鴨監獄の仏教教誨師3名中2名を排除し、キリスト教牧師2名を採用したことに対する「仏敵・板垣退助」と称する痛烈な建白書提出や抗議活動を展開した。

この背景には、外国人が住む治外法権の築地居留地が解放され、内地雑居といわれる外国人が一般の日本人の住む場所に住み、その外国人の犯罪者に巣鴨監獄も対応する措置であったといわれている23。

この猛烈な抗議に閉口した板垣退助は、前法主・大谷光尊宗主に高楠順次郎らとの和解を依頼し、明治31(1898)年11月頃前法主・大谷光尊宗主からかねてから高楠順次郎と前田慧雲らが企画している学校設立資金2万円の援助用意があることを告げられ、まず5千円の内金支給が約束された24。この約束は「教誨一瀾」76号(明治33(1950)年9月11日)の記事と符合する。ただ、実際の支給は遅れ、「東京佛敎商業學校」設立資金は日本橋の有力商人からの支援に頼りざるを得なかった。

【5】「東京佛敎商業學校」構想から「日本橋簡易商業夜學校」設立へ

高楠順次郎と佐竹智應(さたけ かんかい)は、学校教育運営の現場は梅原融(うめはら とおる)に任せて設立資金の獲得に奔走した。まず、日本橋で第一の財を成していた前川総本家の前川太郎兵衛を寄付筆初めとして交渉を開始する。前川太兵衛と柿沼谷蔵(後に市会議員)、そして金港堂の原亮三郎の富裕三氏を中心に賛助活動を展開するが、前川太郎兵衛の80円の寄付の申し出に象徴されるように、寄付金集めは難航した。

その結果、高楠順次郎は「もう寄附を募ることは止めよう。止めて一文も入らぬでも構わない」との決断をした25。それでも、当初から学校設立への賛助を得ていた日本橋区長・仁杉英、藤田藤一郎、杉村甚兵衛、西彦兵衛、そして、前川総本家の前川太郎兵衛を紹介した養子の前川太兵衛の尽力はあった。それにもかかわらず、寄付金は目標額に達せず(1~2万円程と推測)、文部省甲種認定商業学校にあたる「東京佛敎商業學校」設立は資金面でとん挫をする。

ここで、学校教育運営の現場責任者である梅原融は、「日華學堂」での教育経験を活かし、最初から立派な建物の学校より、小さなところから始める学校の方が良いと主張をした。高楠順次郎らは梅原融の学校設立と教育への熱意を受けて前川太兵衛の仲介で日本橋の蛎殻町にある杉村甚兵衛所有のかつては穀物商品取引所であり、当時は有楽館という倶楽部の建物を間借りすることとした。

明治33(1900)年6月16日、高楠順次郎宅に“7人の侍”26が集まり、夜間の学校で就業期限2年の日本橋簡易商業夜学校設立を決議した。明治33(1900)年9月22日同志が協力して数百通の学校案内を郵送、明治33(1900)年10月1日、学校法人中央学院の学校起源である今で言う実業専門学校にあたる日本橋簡易商業夜学校が設立、同年10月3日午後6時、22名の生徒は初授業を迎えた27。

日常、夜間午後7時から9時30分までの実業専門学校にしたのは、日本橋付近の実業家の子弟や昼に働く商店の従業員のためへの便宜もあったし、日本橋簡易商業夜学校では無償に近く生計が立てられない教員に対し、昼は別の学校や職場で働ける経済的配慮があったと思われる。学校設備は、日本橋区長・仁杉英の支援で黒板や机、椅子、そして電灯ではなくランプが用意され授業が開始された28。

この夜学教育の伝統は、明治35(1902)年中央商業学校附属別科夜学専修科から明治41(1908)年中央商業夜学校へ、そして大正15(1926)年中央商業学校夜間部増設、昭和23(1948)年中央高等学校第2部から昭和26(1951)年中央商業短期大学への夜学教育に引き継がれて行った。

なお、「東京(佛教商業學校)」の名称ではなく「日本橋(簡易商業夜学校)」の名称にこだわったのは、日本橋が東京の中心、日本の中央であるという高楠順次郎の想いや日本橋区長・仁杉英始め多くの日本橋に在住する学校創立協賛者への謝意が「日本橋」の校名に込められていたと思う。

また、前法主・大谷光尊宗主から資金援助は、その後中央商業学校設立に際して順次支給が実現し、高楠順次郎の記憶では1万5千前後とのことであった。これ以外に東京商業中央学校生徒への補助金として5千円の支給があったようで29、資金援助は合計2万円となる。

このように学校法人中央学院の学校起源に西本願寺から支援がなければ現在まで続く学校はなかったことになる。法人役員は、令和5(2023)年5月西本願寺で親鸞聖人御誕生850年、立教800年慶讃法要に参列し、仏縁に深謝したことは前記したが、いまだその報恩はできていない。

【6】日本橋簡易商業夜學校の原型

龍谷大学文学部歴史学科仏教史学専攻の中西直樹教授によると、日本橋簡易商業夜学校の原型となるモデル校が明治32年京都の反省会の支部である慈善会の夜学校にあったという。

「明治32年3月、反省会は 『慈善部』を設置して新たな事業に着手しました。 慈善部は、同年4月に最初の事業として『夜学校』を開設しました。文学寮の若手教員や高等科学生が教鞭をとり、英語・数学の二科目を教授しました。 同年11月頃、45名の生徒が在籍しており、年齢は8歳から14歳まで。日中生徒は、京 都市中で、八百屋・米屋・靴屋・車屋・三味線屋・洗濯屋・呉服屋・大工職・道具屋・雨傘屋・ 料理店・染物屋・硫黄屋・張物屋・農業など多様な職業に従事していました。女性の生徒も8名いました。 おそらく、佐竹(観海)や酒生(恵眼)は、日中は文学寮で、夜は夜学校で教鞭をとり、この経験が日本橋簡易商業夜学校の教育でも生かされていったと考えられます30」

【7】「日本橋」(日本橋簡易商業夜學校)と日本橋の商人の想いさて、「東京佛敎商業學校」構想が日本橋簡易商業夜学校となった経緯は、上記のように正規の普通商業学校設立の資金面のとん挫にあった。現代でいえば実業専門学校の日本橋簡易商業夜学校になった。日本橋に関して言えば、(1)高楠順次郎らは、まず東京に在住の同志の者の声として東京の中心に実業学校が必要である旨を前法主・大谷光尊宗主に上申する。(2)前法主・大谷光尊宗主は「例の商業学校を東京に拵(こしら)えるなら、なるべく日本橋でやったらよかろう」との助言を受ける31。(3)この助言で日本橋での学校設立が決まり、物件探しと前法主・大谷光尊宗主支援金支給遅延にともなう資金獲得に動き出す。それには、以下のような日本橋の経済的事情があった。 (写真)日本橋簡易商業夜學校設立時の全景(杉村甚兵衛所有のかつては穀物商品取引所で、当時は有楽館というクラブの建物の一階を借用して明治33(1900)年10月1日学校が設立、10月3日より授業が開始された。

(写真)日本橋簡易商業夜學校設立時の全景(杉村甚兵衛所有のかつては穀物商品取引所で、当時は有楽館というクラブの建物の一階を借用して明治33(1900)年10月1日学校が設立、10月3日より授業が開始された。

日本橋簡易商業夜学校校舎として伝承されてきたこの建物は、その後の調査により、日本銀行の建物であったことが判明したため今後の使用を取り止めます。

高楠順次郎らを中心に「反省会」32が結成された明治20(1887)年代以降は、欧化全盛の時代でキリスト教が教勢を拡大し、女性信者の獲得にも熱心で東京築地の外国人移住地には次々とキリスト教女学校が設立されていた33。この東京の動きに強い危機感を抱いたのが築地本願寺の僧侶やその有力門徒の日本橋商人であった。この日本橋京橋付近の商人は、近江出身のいわゆる近江商人であり、女性の和装品を扱う問屋が多かった。しかし、キリスト教に象徴される西欧化全盛の時代に女性の洋装品が急速に普及し、これら日本橋の和服商に深刻な影響を与えていた34。

キリスト教ではなく仏教に深く根差した教育をする学校を日本橋に設立する創立者の想いと、当時の日本橋の呉服問屋を中心としたキリスト教普及に対する経済的危機感を有する地元の有力者との融合の中に学校設立があったと思慮される。

なお、高楠順次郎ら創立者の学校づくりの原点は、「日華學堂」35にあった。このことは法人HP理事長メッセージに掲載中である36。「日華學堂」に参画した高楠順次郎はじめ、梅原融、宝閣善教、桜井義肇(さくらい ぎちょう)らが、「日華學堂」での学校経営を活かし、「日本橋商業中學」と「東京佛敎商業學校」構想を経て、まず暫定的に実業専門学校である「日本橋簡易商業夜學校」(明治33(1900)年10月1日)と2年後に本格的な文部省甲種認定商業学校である「中央商業学校」37(明治35(1902)年5月5日)を設立したことになる。

いったん、とん挫した「東京佛敎商業學校」構想は、たった2年を経て「中央商業学校」設立へと夢が実現をしていった。このような本法人の学校起源を考察するにあたり思い描けることは、常に資金繰りとの闘いの歴史である。この財政難を先人たちはその都度創意・工夫―をし、乗り越えてきた。その源は、次世代を担う教育への情熱だけであった。教育への情熱というより目の前にいる生徒への愛と信頼であった。

人徳ある人間をリーダーとして、それを支え生徒の夢をかなえるため現場で粉骨砕身する教職員が過去の学校の教育事業を支えてくれた。この意味で、我々関係者の教育への夢を実現させてくれたのは、この123年間当学校を選択してくれて、ともに歴史を築いてくれた園児・生徒・学生の皆さんである。法人学校起源125周年の主役は、この園児や学徒の方々であることを理事長は決して忘れてはならないと思う。

(令和5(2023)年10月1日学校法人中央学院 学校起源123年目にあたり

―椎名市郎理事長HPメッセージ。同年11月30日一部内容を改訂して再録)

20本稿の資料は、龍谷大学文学部歴史学科仏教史学専攻・教授、本願寺資料研究所委託研究員、中西直樹先生の提供によるものである(2023(令和5)年3月)。このような資料提供のご縁に対し、関係者一同、中西直樹先生に深謝を申し上げ、本年5月9日龍谷大学・中西直樹先生の研究室を訪問、親しく面談の機会を得て御礼を申し上げ、引き続きのご指導をお願いした(同伴者、入山義裕法人事務室特別相談役・創立125周年史編纂統括)。その後、5月20日に冠地和生・内藤徹雄常務理事も龍谷大学・中西直樹先生研究室を表敬訪問した。

丁度、訪問時期は西本願寺で親鸞聖人御誕生850年、立教800年慶讃法要が開催されており、上記法人役員が特別法要に参列できたことも中西直樹先生のご縁のお陰である。

21明治の一円を当時の物価等で現在の価値に換算すると一円は4千円程度という考えがある。これに換算に基づくと約2千万円の寄付となる。ただし、庶民の使用価値は1円が現在の2万円程度という説もあり、一円を2万円で換算すると約1億円の寄付となる(「明治時代の「1円」の価値ってどれぐらい?(1) | お金の歴史雑学コラム | man@bowまなぼう (manabow.com 2023.5.13アクセス))。

22西本願寺当時前法主・大谷光尊氏の言葉、「高輪に別荘を建てるつもりの土地があるからそれを与える」。中島重義編集発行者『中央商業学校 宝閣先生追悼號』(中央商業学校発行)、昭和15(1940)年12月10日、124頁。

23中西直樹稿「中央学院の源流-普通教校、反省会、日本橋の近江商人―」令和5(2023)年6月。令和5(2023)年10月17・18日、中央学院大学・中央学院大学中央高

校での講演レジュメ。

24中央学院百年史編集委員会、前掲書、32~33頁。

25中島重義編集発行者、前掲書、125頁。

26この7名の創立者の内、高楠順次郎・梅原融・宝閣善教・桜井義肇・酒生恵眼は西本願寺普通教校同窓生であり、前田慧雲は西本願寺西山教校出身、佐竹観海は西本願寺大教校出身であった。高楠を除く6名は皆、西本願寺派僧侶であった。この7名は、1899(明治32)年の仏教高等中学や1902(明治35)年開設の西本願寺の高輪・仏教大学にも足跡がある。特に、仏教大学では、酒生恵眼(学長)、佐竹観海(教頭)、高楠順次郎(東洋哲学)、梅原融(文章学)、宝閣善教(英語、法制史)、前田慧雲(仏教通史)、桜井義肇(作文)の7人が揃って教鞭をとっている。また、梅原融、宝閣善教、酒生恵眼、佐竹観海の4名は福井県出身の「越前組」と呼ばれた同郷の同志でもあった。

27私立学校令(明治32年8月3日)のもとでの「実業学校令」第六条には「私人ハ本令ノ規定ニ依リ実業学校ヲ設置スルコトヲ得」と規定されている。

<http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/

detail/1318095.htm>(文部科学省、2018年9月27日アクセス)

28中央学院百年史編集委員会、前掲書、35頁。

29西本願寺(龍谷山 本願寺)宗門広報誌「教誨一瀾」189号(明治36(1903)年12月15日)、15頁。

30中西直樹稿、前掲講演レジュメ、3頁引用。なお、佐竹観海稿「本校創立時代の回想」には日本橋簡易商業夜学校と慈善会の夜学校との関係は記されていない。富士登茂太郎編集兼発行人、前掲書、36頁~39頁。

31中島重義編集発行者、前掲書、124頁。大谷光尊宗主が創立者たちに日本橋の地に学校設立を助言したことは、当時日本橋が日本の商業の中心地であったこと、築地本願寺があり、その僧侶やその門徒である近江商人が店を開業していたいこと、築地居留地内に次々とキリスト教の女学校が開設され、西本願寺や仏教界にそれに対する危機意識があったことと、等が推量される。中西直樹稿、前掲講演レジュメと講演内容。

32「反省会」とは、当時の仏教系学校に蔓延していた飲酒や喫煙の風紀の乱れを反省し、徳を積み人間の理想を求め、仏教精神による社会変革を訴える運動を意味する(欒殿武・柴田幹夫編著、『武蔵野大学シリーズ14 日華学堂とその時代―中国人留学生研究の新しい地平―』(武蔵野大学出版会)2022年、160頁)。この背景には、当時、相次いで創設された禁欲的倫理規範を有するキリスト教系の学校に対する仏教徒の危機感があった。反省会は1886(明治19)年結成され、その論集「反省(会)雑誌」は、後の「中央公論」に改名される。

33東京一致英和学校、東京一致神学院(後の明治学院)、海岸女学院(後の青山学院)、東京中学院(後の関東学院)などである。

34中西直樹稿、前掲講演レジュメと講演内容。

35東京佛教商業学校設立構想や日本橋簡易商業夜学校開校前夜の明治31(1898)年 7月、高楠順次郎は外務省次官・小村寿太郎の依頼と国の補助金を得て、東京本郷西片町に清国・派遣留学生が帝国大学、高等専門学校入学の速成予備科「日華學堂」を創設した。

36理事長挨拶|中央学院大学 (cgu.ac.jp)

37西本願寺(龍谷山 本願寺)宗門広報誌「教誨一瀾」では、中央商業学校の呼称として「私立中央商業学校」(「教誨一瀾」146号、明治35(1905)年10月5日号)、「東京中央商業学校」(「教誨一瀾」167号、明治36(1905)年5月5日号)等、さまざまに用いられている。学校法人中央学院としては一貫して「中央商業学校」である。本資料は、龍谷大学文学部歴史学科仏教史学専攻・教授、本願寺資料研究所委託研究員、中西直樹先生のご提供によるものである(2023(令和5)年3月)。(参考資料)

教海一欄76号 明治33年9月11日

◎「東京佛敎商業學校」

本派本山保護の下に、東京に佛敎商業學校の設立を見ることゝなれり、此は司敎前田慧雲、文學博士高楠順次郎諸氏の發起に係るものにて、已に日本橋區蛎殻町杉本五兵衛氏の所有たりし商品陳列館を購求して、其の校舍に充ることゝなし、明年五月に至て完成するの豫定なりと本山よりは直に金五千圓を設備費として下付せられたり

教海一欄82号 明治33年12月11日

◎日本橋商業夜學校

十月三日東京日本橋に開きたる商業夜學校は、本派の保護の下に創設したるものにて、佛敎主義の學校なるが、今同校事務監理者梅原融氏の報告を得たれば左に掲ぐ

九月二十五日家主杉村甚兵衞氏と校主高楠順次郎氏との間に、校舍の件約成り、即日事務員之に移居し別紙廣告井に規則書を區内有力者に配付し、諸般の準備略ば整ひ、十月三日午後六時授業を開始す、當夜入學せし者三十餘名にして爾後濔一ヶ月の今日に於ては、九十六名の就學者を見るに至れり、現今の如くにして進で止まずんば、日ならずして百五十名若くば二百名巳上に達せしむるは敢て難たからずと職員一同奮闘事に従ひつゝあり

授業は最初第四級のみを開きたりしが就學者の學カに差等あり一週日の後ち別に第三級を開き更に高等英學を學ばんとする者の爲めに英學專修科を開き又た一丁字の素養なき者の爲めに読書習宇の初歩を授ることゝし總じて四個の教塲を開けり教員として佐竹観海、宝閣善教、櫻井義肇、石川辰之助、阪井正旁、木内周五、松葉貞淨、中山了圓、諸氏之に從事し、直接責任者として梅原融氏事務敎務を監理し、校長南岩倉具威、校主高楠順次郎二氏亦た時々來りて學務を赬察す伝々

明治三十三年十一月六日

日本橋商業中學及日本橋簡易

商業夜學校設立廣告

日本橋區少年子弟及各商家に養はるゝ店員を教育せんが爲に今囘區内有力者の賛成を得て商業中學及簡易商業學校を開く

一 校舎は日本橋蠣殻町三丁目十一番地杉村甚兵衛所有家屋(元有樂館)を以て之に充つ

一 商業中學は來年四月を以て開き商業夜學校は來る十月一日を以て開く

一 商業中學に関する詳細の事項は本年成立の時別に廣告すべし

一 商業夜學校は商家に必要なる知識を授け德義を進め導ら實用を旨とし完全有爲の實業家を養成するを以て目的とす

一 學科は初等科に於て簿記、和洋算術、作文、習字、読書、英語を教へ高等科に於て更に商業地理、歴史、商法、経済等を授く

一 倫理及商業道徳に關し時々講話を開き生徒の徳性を開発する事に務むべし

一 規則は尤も厳重にし殊に入學者の品行に注意しその昇降時間はその都度店主に報告すべし

一 夜學授業料は全科を修むるものを毎月金八拾銭とし單に一科目を撰修するものを金貳拾銭とすその他撰科の多少に従ひ増減するものとす

一 校費として毎月金貳拾銭を納めしむ

一 毎日授業は午後七時より九時三十分までとし來る十月一日より開始する

一 二十人已上の店員ありて特に英語の實習を望む商家の爲めには信用ある教師を選び出張教授せしむことあるべし

一 夜學入學願書は九月二十一日より受付く

明治三十三年九月 日本橋商業中學及簡易商業夜學校

設立者

文學博士 高楠順次郎

同校長

マスター、オブ、アーツ

貴族院議員男爵 南岩倉具威

同主監

慶應義塾大學部卒業 梅原 融

同設立賛助者

仁杉 英

藤田藤一郎

杉村甚兵衛

柿沼 谷蔵

(學校規期は之を署す)

教海一欄146号 明治35年10月5日

◎私立中央商業學校の概況

東京市霊岸島銀町十四番地、私立中央商業學校文部省認可(甲種程度)は、去る明治三十ニ年十月本派東京在留靑年有志者の發起にて前の日本橋區長現同區撰出衆議院議員仁杉英氏及び同區有力者杉村甚兵鵆、柿沼谷藏、原亮三郎、前川太兵衞、小林利兵衛、藤田藤一郎等諸氏の賛助を得て、其當時同區蛎殻町三丁目十一番地を借受け、創立事務所を設け、傍ら商業夜學校を開き晝間勉學の餘暇なき、商家の子弟若くは雇人の敎育に從事するに至れり、爾來一意其成立に奔走せしが、甲種程皮商業學校には文部省に於て頗る嚴密の規定ありて、右敷地にては到底完全なる敎室を新築する能はざるのみならず、規定に應すべき一千坪以上の體操場を得るの見込み之れなきを以て本年ニ月一先づ前記創立事務所を引拂ひ、更に同三月霊岸島銀町元商船學校敷地を借受け、別に同校所有の煉瓦石造三層樓七十五坪の一棟を譲り受け、同校長平山藤次郎氏及び逓信省高等官各有志の厚意に依り、同校敷地内一千十九岼の體操場を無料にて借用するを得て、愈々同四月ニ十三日付文部省達甲第六十六號を以て、文部大臣より甲種商業學校設立の認可あり、貴族院議員男爵南岩倉具威、英國テクスフテルド大學マスターオブアーツ氏を校長に推し、敎員は主として、帝園大學高等商業學校の出身者にして、多年敎育に従事し、親切あり熱心ある人材を聘して之に宛て、去る五月一日取敢へぞ同校所定の豫科一年、二年級の新授業を開始するの運びに至れり、然るに右煉瓦建築物のみにては、多數の學生を收容する能はざるを以て、同七月新に教室に二百十坪の工事を起し本月を限り竣功の約束にて、今や其大半を成就するに至れりと、而して同校規則は左の如し

私立中央商業學校規則

第一條 本校ハ商業學校規程甲種程度ニ基キ主トシテ商業ニ従事セント欲スルモノニ對シ内外ノ商務ヲ虔理スルニ必須ナル教育ヲ施スヲ以テ目的トス

第二條 本校ニ豫科本科ヲ置ク本科ニ於テハ商業ニ関スル學科ヲ授ケ豫科ニ於テハ本科ニ進マンガ為ニ必要ナル普通學科ヲ授ケルモノトス

第三條 本科修業年限ハ三ケ年トシ豫科修業年限ハ二ケ年トス

第四條 本校生徒定員ハ本科百五十名豫科百五十名トス

第五條 學年ハ四月一日ニ始マリ翌年三月三十一日ニ終ル

第六條 學年ヲ分チテ三學期トス第一學期ハ四月五日ヨリ七月廿日ニ至リ第ニ學期ハ九月一日ヨリ十二月二十四日ニ至リ第三學期ハ一月八日ヨリ三月三十一日ニ至ル

第七條 毎週授業日數ハ豫科三十時以内本科三十三時以内トス

第八篠 毎年休業日ヲ定ムルコト左ノ如し

一 日曜日

一 祝日

一 大祭日

一 夏季休業(七月二十一日ヨリ八月卅一日ニ至ル)

一 冬季休業(十ニ月二十五日ヨリ一月七日ニ至ル)

第九條 豫科本科共ニ各一學年ヲ以テ一學級トナス

第十條 學科ハ本科に於テハ修身、読書、作文、習字、数學、簿記、地理、歴史、商品英語、法律、経済、商事要項、商業實践、體操の十五科ヲ課シ豫科に於テハ修身、國語、作文、習字、算術、地理、歴史、商品、英語、理科、體操ノ十一科ヲ課ス

第十一條 本科豫科ノ學科課程ハ左ノ如シ

第十二條 入學ノ期ハ學年ノ始メトス但シ欠員ヲ生ジタル場合ニ限リ第二學期及第三學期ノ始ヨリ十日以内ニ於テ入學ヲ許スコトアルベシ

第十三條 本校ニ入學セント欲スル者ハ品行方正身體健全モノタルベシ

第十四條 年齢十二年以上ニシテ高等小學二年修了ノモノ若クハ之ト同等ノ學力ヲ有スルモノハ豫科第一年級へ入學セシム

第十五條 年齢十四年以上ニシテ高等小學四年修了ノモノ又ハ之ト同等ノ學力ヲ有スルモノハ試験の上本科第一年級ニ入學セシム

第十六條 豫科第二級己上ニ入學セントスルモノアルトキハ前各學年の學科程度ニヨリ試験ヲ施ベキモノトス

第十七條 入學志願者ハ左ノ書式ニヨリ入學願書共ニ履歴書ヲ差出スベシ(書式略之)

第十八條 入學ノ許可ヲ得タルモノハ左ノ書式ニヨリ保護者ヲ差出スベシ(書式略之)

第十九條 左ノ各項ノ一二該当スルモノハ退學ヲ命ス

一、性行不良ニシテ改良ノ見込ナシト認メタル者

二、學力劣等ニシテ成業ノ見込ナシト認メタル者

三、引續キ一ヶ年以上欠席シタル者

四、正當ノ自由ナクシテ引績一ヶ月以上欠席シタル者

第二十條 保證人ハ丁年以上ニシテ東京市内ニ住居シタル戸主ニシテ一家ヲ立ツルモノニ限ル

第二十一條 保證人死亡若シクハ市外ニ移聨シタルトキハ直ニ代人ヲ立テ保證書ヲ差換ユベシ

第二十二條 退學セント欲スルモノハソノ理由ヲ具シ保證人連署ノ願學ヲ差出スベシ

第二十三條 學年試験ニ於テ引続キ二回落第シタルモノハ除名スベシ

第二十四條 試験ヲ分チテ學期試験學年試験編入試驗入學試驗ノ四種トス

第二十五條 學期試験ハ第一學期第二學期ノ末ニ於テ之レヲ施行ス

第二十六條 學年試験は學年ノ末ニ於テ其學年中ニ履修シタル學料ニ就キ之ヲ施行ス

第二十七條 豫科入學試驗ハ高等小學一年二年ノ程度ニ依リ各科目ニ就テ施行ス

第二十八條 本科入學試験ハ本校豫科一年二年ノ程度ニ依リ各科目ニ就テ施行ス 但シ高等小學全科卒業ノ者ハ読書、数學、英語、理科ノ四科目ニ就テ試験ス

第二十九條 各科目ノ評點ハ百點ヲ以テ最高點トス

第三十絛 日常各科目中生徒ノ學力ヲ験シ評點ヲ附シタルモノヲ該科ノ日課點トナシ學期試験成績ノ参考ニ資ス

第三十一絛 各課目學年平均點ハ第一第二學期評點ヲ平均シテ得タルモノニ學年試験點ヲ加ヘテ二除シテ之ヲ定ム

第三十二條 學年評點ハ各科目總平均點ト該學年中ノ行狀點ヲ参酎シテ之ヲ定ム

第三十三條 毎試験科目ニ於テ四捨點以上ノ評點ヲ得學年評點ニ於テ六捨點以上ヲ得タルモノヲ進級點トス

第三十四條 總テ試験ニ欠席シタルモノハ原学級ニ留ムルモノトス但シ病氣又ハ正當ノ事由ニ依リ校長ノ認可ヲ得テ欠席シタルモノハ期日ヲ定メテ追試験ヲナスコトアルベシ

第三十五條 第三學年學年試験評點ニ於テ合格ノ點数ヲ得タルモノヲ卒業者トス

第三十六條 第三學年學年試験合格者並本科第一年以後毎年ノ評點ヲ通算シ各課目六十點以上總課目平均九十點以上ヲ得タルモノハ特ニ優等卒業者トス但シ行狀點ニ於テ一旦貧點ヲ得タルモノハ本條ノ限リニアラズ

第三十七條 學年試験ニ及第セザルモノハ原級ニ留メ次學年ノ始メヨリ其級ノ全科ヲ再修セシム

第三十八條 本科ヲ卒業シタル者ニハ證書ヲ授與ス

第三十九條 卒業生中學業品行共ニ優等ノモノニ對シテハ特ニ優等卒業證書ヲ授與ス

第四十條 學費ハ束修金壱圓授業料金貳圓トス但八月ハ之ヲ徴収セズ

第四十一條 授業料ハ毎月十日以前ニ於テ之ヲ納付スベシ

第四十二條 既納ノ束修及ビ授業料ハ一切之ヲ返附セザルモノトス

第四十三條 在學生徒ハ出席ノ有無ニ拘ハラズ授業料ヲ納付スベキモノトス

第四十四條 授業料怠納者アルトキハ之ヲ保證人ニ通知シ保證人通知ヲ受ケタル日ヨリ二週間以内ニ納付セザルトキハ其生徒ノ停學ヲ命スベシ

第四十五條 凡ソ命令規則ニ違背スルモノハ之ヲ罰ス

第四十六條 罰則ハ戒論停學退學ノ三トス

第四十七條 建物若クハ器具等ヲ破損スルモノアルトキハ之ヲ賠償セシメ又ハ情狀ニヨリ處分スルコトアルベシ (参考資料以上)

-

2023(令和5)年10月1日 理事長メッセージ(10月1日法人学校起源123年目に寄せて)

-

「日本橋簡易商業夜學校」開校前夜の物語①②③

学校法人中央学院の学校起源前夜の経緯は、(0)「日華學堂」から始まり⇒(1)「日本橋商業中學」構想⇒(2)「東京佛敎商業學校」構想⇒そして(3)「日本橋簡易商業夜學校」設立⇒(4)「中央商業學校」設立へと続く。創立者は、学校設立構想の中心にあった(1)「日本橋商業中學」を(3)「日本橋簡易商業夜學校」設立時でも放棄をしていない。125周年記念事業周年史編纂にあたり、理事長として学校起源前夜の系譜を整理し、令和5年10月17日・18日龍谷大学・中西直樹教授の125周年記念講演補足資料として提供するものである。第11代理事長 椎名市郎

【1】学校法人武蔵野大学と学校法人中央学院学校法人中央学院学校起源の夜明け前「日華学堂」について

日本橋簡易商業夜學校開校前夜の物語①

令和4(2022)年7月19日、本法人同様、高楠順次郎を学祖として敬う「学校法人 武蔵野大学」の石上和敬副学長先生、三上嘉賢総務部長がご来校された。その趣旨は、武蔵野大学100周年記念事業を契機に、同じ高楠順次郎を学祖(創始者)とした二つの大学間の交流であった。

その後、石上副学長先生より、訪問礼状と欒殿武(らん ひろたけ)・柴田幹夫編著『武蔵野大学シリーズ14 日華学堂とその時代―中国人留学生研究の新しい地平―』(武蔵野大学出版会)のご恵贈を受けた(以降、玉書と称す)。この玉書は、当職に新たな角度で本法人学校起源の夜明け前の歴史を学び直す機会を与えてくれた。

【2】「日華學堂」(明治31(1898)年)と日本橋簡易商業夜學校(明治33(1900)年)

結論から言えば、高楠順次郎(たかくす じゅんじろう)の学校づくりの原点がこの「日華学堂」にあり、ここに参画した高楠順次郎はじめ、梅原融(うめはら とおる)、宝閣善教(ほうかく ぜんきょう)、桜井義肇(さくらい ぎちょう)らが、「日華學堂」での学校経営を活かし、「日本橋商業中學」構想や「東京佛教商業學校」構想を経て、「日本橋簡易商業夜學校」(明治33(1900)年)と「中央商業学校」(明治35(1902)年)を設立したことにある。

学校法人中央学院学校起源の原点であるこの「日華學堂」は、125年に及ぶ本法人の歴史に足跡は残すものの1これまで十分な歴史の検証とその継承がなされてこなかった。玉書によれば、日本橋簡易商業夜學校開校前夜の明治31(1898)年 7月、高楠順次郎は外務省次官・小村寿太郎の依頼と補助金を得て、東京本郷西片町に清国・派遣留学生の帝国大学、高等専門学校入学の速成予備科「日華學堂」を創設した。

【3】「日華學堂」の歴史と学校法人中央学院

この玉書では、清国の留学生速成予備校であった「日華學堂」の凝縮された2年2ケ月(明治31(1898)年7月から明治33年(1900)年9月)の歩みがその歴史的背景や教育内容・学堂運営・留学生生活、そして、卒業生の多方面にわたる活躍が記されている。宝閣善教の「日華學堂日誌」の資料を掘り起こし、他の文献を丹念に渉猟・分析し、現代に通じる留学生教育の足跡を論じた労作である。

「日華學堂」の学校運営を担ったのは、総監・高楠順次郎、初代堂監・中島裁之、二代目堂監・宝閣善教、主監・梅原融らであった。高楠順次郎は英語、宝閣善教は英文法、梅原融は物理・化学・会話・読解を担当する教師2として、三者は10年ぶりに東京で再会を果たす。これに同窓の桜井義肇が「日華學堂」での地理担当の教師として就任する。

【4】反省会と建学の精神の萌芽

高楠順次郎の「日華學堂」運営に協力をしたのは、修養団体「反省会」運動 の同志で西本願寺普通教校(後の文学寮)同窓生で僧籍を有していた者が中心であった。禁酒を謳うこの「反省会」は、京都で新島襄が創設したプロテスタント系の同志社を意識したものであった。同志社では、禁酒の禁欲的な規範を保ち、プロテスタンティズムの誠実、勤勉な徳の倫理を重視する学風であった。

それに対し、当時の日本の学校に蔓延していた飲酒の風紀の乱れであった。これを若き仏教学徒が教育の危機として改革を求める運動が「反省会」であった。特に、学校の風紀の乱れ以外でも商業(商売)の世界は、政治と結びついた政商が主流で、士農工商の最下層「商」の通り、商業活動は倫理の外に置かれていた。ここに、仏教倫理の復興を願う創立者たちが仏教倫理や時には伝統的な武士道の精神の人材復活を願い、日本橋簡易商業夜学校設立への機運の高まりに通じる。その源流から派生した精神が現代の大学の建学の精神「公正な社会観と倫理観の涵養」へと通じる。

【5】学校法人中央学院の学校起源創立者“7人の侍”

玉書、第三章において柴田幹夫博士が、本学の創始者でもある高楠順次郎(日本橋簡易商業夜学校校主)はじめ、梅原融(同校主監・西本願寺派布教師)、宝閣善教(中央商業高等学校第二代校長・西本願寺派僧侶)の活躍を詳しく論述している。高楠順次郎・梅原融・宝閣善教は、いずれも西本願寺普通教校(後の文学寮)の同窓生であった。

仏教的信仰によって培われた信念と商業理論と実技とを体得した立派な商士を育成する境域機関の設立に共鳴した高楠順次郎、宝閣善教、梅原融、桜井義肇のいわゆる学校起源発起人“7人の侍”の内、4名が「日華學堂」に集ったことは玉書の歴史的資料で確認できた。

残る西本願寺普通教校(文学寮―現在の龍谷大学)の同窓の文学博士・前田慧雲(まえだ えうん)、佐竹観海(さたけ かんかい)、酒生恵眼(さこう えげん)は、「日華學堂」との関連は不明である。創立者の一人・酒生恵眼は、「日華學堂」より「反省会」の「反省(会)雑誌」の編集に参画した同志 であった。

1900(明治33)年6月16日、高楠順次郎宅にこの“7人の侍”が集まり、日本橋簡易商業夜學校設立を決議した。この7名の創立者の結びつきは、西本願寺普通教校(文学寮)同窓生以外にも、1902(明治35)年開設の西本願寺の高輪・仏教大学にも足跡がある。

仏教大学では、酒生恵眼(学長)、佐竹観海(教頭)、高楠順次郎(東洋哲学)、梅原融(文章学)、宝閣善教(英語、法制史)、前田慧雲(仏教通史)、桜井義肇(作文)の7人が揃って教鞭をとっている 。また、梅原融、宝閣善教、酒生恵眼、佐竹観海の4名は福井県出身の同郷の同志でもあった。

【6】125年の歴史から学ぶ回顧と展望

我々がこのような中央学院の歴史的事実を考察する際は、125年の回顧や歴史の重みに対する先人への畏敬以外に、激動している現在の法人の状況に解を求める有機的因果関係を探ることにある 。まさに、「古人の跡を求めず、古人の求めるところを求める」 である。

その意味で、我々が歴史的事実から学ぶことは、いつの時代も教育の創造・発展は、まず共鳴を抱くリーダーの下に同志が集まり、その同志が役割分担をしあって形成してきたことにある。理想を掲げる組織を象徴する人物、その人物の理想を実現するために共鳴して奔走する仲間、そして、理想と現実の谷間で教育実践する熱意ある現場実践教育者という構造となる。

翻って現在、理事長、学長、校長は、理想を掲げ人徳を得て同志を募っているか。副学長、学部長、教頭は理想実現のために役割分担して教育に奔走をしているか。教育現場に立ち全身全霊で教育に携わる教員は、高楠順次郎の総合的人間力の基本である建学の精神を学生・生徒の手本として遂行しているか。他人を批判するだけの能力にのみ長けて、己を厳しき見つめ研鑽を積むことを忘れてはいないか。“立ち向かう人の姿は我が身なり”の謙虚さを忘れてはいないか。これらの問いかけは、先人が混迷する現代を生き抜くために我々に常に問う自戒への歴史の魂の叫びともいえる。まさに、「古人の跡を求めず、古人の求めるところを求める」ことなのである。

【7】再び、建学の精神再考

高楠順次郎の言葉(伝承-出典不明)として現中央学院大学中央高校の歴代校長が引き継いできた言葉(学校法人中央学院、中央学院大学中央高校、中央学院高校の建学の精神)は以下のようである8。

「誠実に謙虚に生きよ

温かい心で人に接し

奉仕と感謝の心を忘れるな

常に身を慎み

反省と研鑽を忘れるな」

これは、学生・生徒ではなくその模範を示す教職員へのメッセージとして受け取るべきと考える。高楠順次郎の言葉ーいわく、「(学校に)修身(道徳)の科目は必要としない。教師がみな修身の教師だからである」が伝わっている9。この建学精神の中心は、冒頭の「誠実」にある。中央商業高等学校では玄関に校是として「誠実」の額(卒業生・松丸長三郎筆)が掲げられていた10。

この高楠順次郎の建学の精神が、大学創生期の第二代、四代、六代学長石本三郎の下での以下の中央学院大学の建学の精神へと繋がる。

「公正な社会観と倫理観の涵養」

なお、中央学院大学設立趣意書の建学の精神は、中央学院大学学則第1条に明記されている「産学協同」であった(当時、証券会社からの3億8千万円の出資を得ての証券大学構想は、昭和39年後半から40年にかけての証券不況大パニックでとん挫をする)。

また、「公正な社会観と倫理観の涵養」以前の初代学長・湯村栄一の開学時の訓示の言葉は、現在も本館1階正面入り口に掲げられている苗剣秋11の「宿命に生れ、運命に挑み、使命に燃ゆ」であった。

ここに末文で失礼ながら、隆盛をほこる学校法人 武蔵野大学の2024年創立100周年(1924年-2024年)に対し、当法人挙げて衷心より祝意を表したい。また、3年後の2025(令和7)年10月1日、当法人も苦節125年目の祝いの秋を迎える。 2023(令和5年)10月1日

2023(令和5年)10月1日

学校法人中央学院学校起源日

(日本橋簡易商業夜学校開校記念日)

(椎名市郎理事長 HP メッセージを一部加筆修正再録) 1900(明治33)年10月1日創立

1900(明治33)年10月1日創立

日本橋簡易商業夜学校校舎として伝承されてきたこの建物は、その後の調査により日本銀行の建物であったことが判明したため今後の使用を取り止めます 1902(明治35)年5月5日創立

1902(明治35)年5月5日創立

中央商業学校校舎1中央学院八十年史刊行部会編『中央学院八十年史』(中央公論事業出版)、昭和57年、54頁~55頁。中央学院百年史編集委員会編『中央学院100年史』(学校法人中央学院)、平成14年、30頁~31頁。

2欒殿武・柴田幹夫編著、『武蔵野大学シリーズ14 日華学堂とその時代―中国人留学生研究の新しい地平―』(武蔵野大学出版会)2022年、180頁。

3「反省会」とは、当時の学校に蔓延していた飲酒や喫煙の風紀の乱れを反省し、徳を積み人間の理想を求め、仏教精神による社会変革を訴える運動を意味する(欒殿武・柴田幹夫編著、同上書、160頁)。この背景には、当時、相次いで創設されたキリスト教系の規律あふれる学校への危機感があった。反省会は1886(明治19)年結成され、その論集「反省(会)雑誌」は、後の「中央公論」に改称される。

4学校起源発起人“7人の侍”は、すべて「日華學堂」に集ったとの記述がある(中央学院百年史編集委員会編、前掲書、31頁)。しかし、前田慧雲、佐竹観海、酒生恵眼の3名と「日華學堂」との関係は玉書でも不明である。

5中央学院八十年史刊行部会編、前掲書、68~69頁。

6E.H.カー著、近藤和彦訳『歴史とは何か』(岩波書店)、2022年、29頁。

7中央学院六十年史編纂委員会編『中央学院六十年史』(中央公論事業出版)、昭和38年、494頁。

8高楠順次郎の言葉は、菩薩の心に通じる。

「他に慈しみを与え 自ら行を律し 忍耐強く努力し 知恵を磨くのが 菩薩であり 幸福をつかむ」(奈良 薬師寺・金堂教示 昭和41(1966)年9月)

9武蔵野大学学祖高楠順次郎研究会編『高楠順次郎の教育理念』(学校法人武蔵野女子学院)、平成17年、112頁。文中のカギかっこ部分は椎名が挿入。

10中央学院六十年史編纂委員会編、前掲書、「Ⅱ 現代・展望篇」冒頭の写真、125~127頁、187頁。

11苗剣秋(みょう けんしゅうー日本語表記)は、張学良と学友であり、西安事件の立役者といわれ、周恩来とも懇意であった。共産主義と日中の特性に関する批判的評論で有名。日本留学中、一高卒・東大文学部(中退)、高等文官試験に合格している。【1】 はじめに「日本橋商業中學」構想から「東京佛教商業學校」構想へ

日本橋簡易商業夜學校開校前夜の物語②

明治33(1900)年10月1日、学校法人中央学院の学校起源である日本橋簡易商業夜學校が設立、同年10月3日午後6時より22名の生徒を迎えて授業が開始された。京都の西本願寺(龍谷山 本願寺)宗門広報誌である「教誨一瀾」82号(明治33年12月11日)には、日本橋簡易商業夜學校設立と同時に「日本橋商業中學」の設立計画が紹介されている。この事実を123年に及ぶ法人の学校の歴史に加えるために、現在進行中の法人学校創立125周年史編纂の資料としてここに一文を認めることとした。

【2】「教誨一瀾」82号(明治33(1950)年12月11日)記事

西本願寺では、明治9(1876)年から本山の中に印刷所を設け、宗門の広報誌である「本山日報」の刊行を開始した。明治30(1947)年には現在の「本願寺新報」前身である「教誨一瀾」(きょうかい いちらん)が創刊された。この「教誨一瀾」82号(明治33(1900)年12月11日)には、本法人の学校起源に関して、下記の記事が掲載されている 。

【3】「日本橋商業中學」設立構想

創立者たちは、明治33年10月1日日本橋簡易商業夜学校の設立前から、「日本橋商業中學」を開学することを決め文部省との交渉に入っていた。そして、文部省より明治33年中に「日本橋商業中學」が認可されれば、「日本橋商業中學」の具体的な教育内容や募集要項は明治33年中に広告する計画であった。その旨を伝える「教誨一瀾」82号の「日本橋商業中學」を紹介すれば以下のようである(下罫線は、筆者記入)。

明治三十三年十一月六日

日本橋商業中學及日本橋簡易商業夜學校設立廣告

日本橋區少年子弟及各商家に養はるゝ店員を教育せんが爲に今囘區内有力者の賛成を得て商業中學及簡易商業學校を開く

一 校舎は日木橋蠣殻町三丁目十一番地杉村甚兵衛所有家屋(元有樂館)を以て之に充つ

一 商業中學は來年四月を以て開き商業夜學校は來る十月一日を以て開く

一 商業中學に関する詳細の事項は本年成立の時別に廣告すべし

【4】「日本橋商業中學」設立構想の頓挫の事由

日本橋商業中學校の設立中止の経緯は、中央商業学校創立満十週年記念号「回顧十年」で、宝閣善教(ほうかく ぜんきょう)が以下のように述べている 。結論から言えば、「日本橋商業中學」設立構想の頓挫の事由は、認可する文部省の行政指導やその背後にある当時の国策(日清戦争後の産業復興)にあったことがわかる。

「最初は中学校を起こそうという考えで、小石川で千坪余の土地を三井家から借りて置いたのであるが、文部省の当事者などとも種々相談して見た結果、当時局長であった澤柳氏等は中学校も必要であるが、日清戦役後実業界の勃興に連れて実業教育の期間が特に今日の時勢には必要であるという意見で、発起者側も遂に実業学校を建設しようということに決したのである」

【5】学校法人中央学院の学校起源の四系列の経緯

宝閣善教「回顧十年」によれば、最初、創立者たちは(1)「日本橋商業中學」を起こそうと考えていたようである。それが、文部省の行政指導やその背後にある当時の国策(日清戦争後の産業復興)で実業学校設立へと大きく変換した。その実業学校構想で最初に出てきたのは(2)「東京佛敎商業學校」構想であった。

しかし、寄付金は目標額に達せず、文部省甲種認定商業学校にあたる「東京佛敎商業學校」設立は資金面でとん挫をする。それでも、「日華學堂」での経験を生かした学校設立の熱意は変わらず、梅原融が最初から立派な建物の学校より、小さなところから始める学校の方が良いとの意見を受け、現代で言えば職業専門学校にあたる夜間で就業期限2年の(3)「日本橋簡易商業夜學校」を設立した。

その2年後には、本格的な文部省甲種認定商業学校である(4)「中央商業学校」 (明治35(1902)年5月5日)が開校された。追記すれば、創立者たちの夢であった「日本橋商業中學」も、遅ればせながら昭和21(1946)年「中央学院中学校」を開校している(昭和43(1968)年休校)。

しかし、上記の(1)「日本橋商業中學」、(2)「東京佛敎商業學校」、(3)「日本橋簡易商業夜學校」、(4)「中央商業学校」の設立構想は、その前夜にあたる(0)「日華學堂」の学校運営にあったことは既に理事長メッセージで述べている 。すなわち、明治31(1898)年 7月、高楠順次郎は外務省次官・小村寿太郎の依頼と国の補助金を得て、東京本郷西片町に清国・派遣留学生が帝国大学、高等専門学校入学の速成予備科「日華學堂」を設立した。

この「日華學堂」の学校運営を担ったのは、総監・高楠順次郎(たかくす じゅんじろう)、初代堂監・中島裁之、二代目堂監・宝閣善教、主監・梅原融(うめはら とおる)であった。高楠順次郎は英語、宝閣善教は英文法、梅原融は物理・化学・会話・読解を担当する教師2として、三者は10年ぶりに東京で再会を果たす。これに西本願寺・普通教校の同窓生の桜井義肇(さくらい ぎちょう)が「日華學堂」での地理担当の教師として就任する。この「日華學堂」にいわゆる創立者“7人の侍”の4名が揃うことになる。

以上の学校法人中央学院の学校起源の四系列の経緯をまとめると、(0)「日華學堂」⇒(1)「日本橋商業中學」⇒(2)「東京佛敎商業學校」⇒(3)「日本橋簡易商業夜學校」⇒(4)「中央商業學校」となり、創立者たちは(3)「日本橋簡易商業夜學校」設立時も(1)「日本橋商業中學」構想を放棄していない。

12本資料は、龍谷大学文学部歴史学科仏教史学専攻・教授、本願寺資料研究所委託研究員、中西直樹先生のご提供によるものである(2023(令和5)年3月)。

13富士登茂太郎編集兼発行人、宝閣善教稿「回顧十年」、『中央商業学校創立満十週年記念号』(中央商業学校々友会発行)所収、明治四十五年五月廿五日、34頁。

14西本願寺(龍谷山 本願寺)宗門広報誌「教誨一瀾」では、中央商業学校の呼称として「私立中央商業學校」(「教誨一瀾」146号、明治35(1905)年10月5日号)、「東京中央商業學校」(「教誨一瀾」167号、明治36(1905)年5月5日号)等、さまざまに用いられている。学校法人中央学院としては一貫して「中央商業學校」の呼称である。

15理事長挨拶|中央学院大学 (cgu.ac.jp)

【6】参考①―学校法人中央学院の学校起源説二説

近年、学校法人中央学院の学校起源の年に関しては、1900年(明治33年)日本橋簡易商業夜学校設立説と1902年(明治35年)中央商業学校設立説があった。ちなみに、1962(昭和37)年学校法人中央学院創立60周年と1982(昭和57)年80周年、そして、2002(平成14)年100周年はともに中央商業学校創立1902(明治35年)年を起点として実施された。また、2020(令和2)年の中央学院大学中央高校120周年事業は、1900(明治33年)年日本橋簡易商業夜学校を起算年として実施されていた。

このような法人内の混乱を解消するため、2021(令和3)年4月28日学校法人中央学院理事会において、以下の椎名市郎理事長提案が全員一致で可決・承認され、学校法人中央学院の学校起源は1900年(明治33年)日本橋簡易商業夜学校で統一することが決定した。これにより、現在進行中の125周年記念事業は、1900年(明治33年)を学校法人中央学院の学校起源として起算をし、2025(令和7)年とすることが理事会・評議員会で決まっている。(1)学校法人中央学院の「学校起源年」は、歴史的事実に基づき日本橋簡易商業夜学校が創立された1900(明治33)年とする。(2)「学校起源日」は、1900(明治33)年10月1日(日本橋簡易商業夜学校開設日)とする。(3)2017(平成29)年5月31日の理事会報告事項での確認事項「1902(明治35年)を創立年とする」は、本日の決議をもって、これを1900年(明治33年)と正しく修正をする。

【7】参考②―「教誨一瀾」82号(明治33(1900)年12月11日)記事◎日本橋商業夜學校

十月三日東京日本橋に開きたる商業夜學校は、本派の保護の下に創設したるものにて、佛敎主義の學校なるが、今同校事務監理者梅原融氏の報告を得たれば左に掲ぐ

九月二十五日家主杉村甚兵衞氏と校主高楠順次郎氏との間に、校舍の件約成り、即日事務員之に移居し別紙廣告井に規則書を區内有力者に配付し、諸般の準備略ば整ひ、十月三日午後六時授業を開始す、當夜入學せし者三十餘名にして爾後濔一ヶ月の今日に於ては、九十六名の就學者を見るに至れり、現今の如くにして進で止まずんば、日ならずして百五十名若くば二百名巳上に達せしむるは敢て難たからずと職員一同奮闘事に従ひつゝあり

授業は最初第四級のみを開きたりしが就學者の學カに差等あり一週日の後ち別に第三級を開き更に高等英學を學ばんとする者の爲めに英學專修科を開き又た一丁字の素養なき者の爲めに読書習宇の初歩を授ることゝし總じて四個の教塲を開けり教員として佐竹観海、宝閣善教、櫻井義肇、石川辰之助、阪井正旁、木内周五、松葉貞淨、中山了圓、諸氏之に從事し、直接責任者として梅原融氏事務敎務を監理し、校長南岩倉具威、校主高楠順次郎二氏亦た時々來りて學務を赬察す伝々

明治三十三年十一月六日

日本橋商業中學及日本橋簡易

商業夜學校設立廣告

日本橋區少年子弟及各商家に養はるゝ店員を教育せんが爲に今囘區内有力者の賛成を得て商業中學及簡易商業學校を開く

一 校舎は日本橋蠣殻町三丁目十一番地杉村甚兵衛所有家屋(元有樂館)を以て之に充つ

一 商業中學は來年四月を以て開き商業夜學校は來る十月一日を以て開く

一 商業中學に関する詳細の事項は本年成立の時別に廣告すべし

一 商業夜學校は商家に必要なる知識を授け徳義を進め導ら實用を旨とし完全有爲の實業家を養成するを以て目的とす

一 學科は初等科に於て簿記、和洋算術、作文、習字、読書、英語を教へ高等科に於て更に商業地理、歴史、商法、経済等を授く

一 倫理及商業道徳に関し時々講話を開き生徒の徳性を開発する事に務むべし

一 規則は尤も厳重にし殊に入學者の品行に注意しその昇降時間はその都度店主に報告すべし

一 夜學授業料は全科を修むるものを毎月金八拾銭とし單に一科目を撰修するものを金貳拾銭とすその他撰科の多少に従ひ増減するものとす

一 校費として毎月金貳拾銭を納めしむ

一 毎日授業は午後七時より九時三十分までとし來る十月一日より開始する

一 二十人已上の店員ありて特に英語の實習を望む商家の爲めには信用ある教師を選び出張教授せしむことあるべし

一 夜學入學願書は九月二十一日より受付く

明治三十三年九月 日本橋商業中學及簡易商業夜學校

設立者

文學博士 高楠順次郎

同校長

マスター、オブ、アーツ

貴族院議員男爵 南岩倉具威

同主監

慶應義塾大學部卒業 梅原 融

同設立賛助者

仁杉 英

藤田藤一郎

杉村甚兵衛

柿沼 谷蔵

(學校規期は之を署す)【1】はじめに「東京佛教商業學校」から「日本橋簡易商業夜學校」設立へ

日本橋簡易商業夜學校開校前夜の物語③

学校法人中央学院の学校起源である日本橋簡易商業夜學校は、明治33(1900)年10月1日創立、同年10月3日午後6時より開講式を迎えた。この日本橋簡易商業夜學校設立以前に,本法人の学校創立者(前田慧雲、高楠順次郎)たちには、「日本橋商業中學」や「東京佛敎商業學校」構想があった。「東京佛敎商業學校」については、下記のように京都の西本願寺(龍谷山 本願寺)宗門広報誌である「教誨一瀾」76号は、この事実を伝えている。

【2】「教誨一瀾」76号(明治33(1900)年9月11日)記事

西本願寺では、明治9(1876)年から本山の中に印刷所を設け、宗門の広報誌である「本山日報」の刊行を開始した。明治30(1897)年には現在の「本願寺新報」前身である「教誨一瀾」(きょうかいいちらん)が創刊された。この「教誨一瀾」76号(明治33(1900)年9月11日)には、本法人の学校起源に関して、次の記事が掲載されている 。

◎「東京佛敎商業學校」

本派本山保護の下に、東京に佛敎商業學校の設立を見ることゝなれり、此は司敎前田慧雲、文學博士高楠順次郎諸氏の發起に係るものにて、已に日本橋區蛎殻町杉本五兵衛氏の所有たりし商品陳列館を購求して、其の校舍に充ることゝなし、明年五月に至て完成するの豫定なりと本山よりは直に金五千圓を設備費として下付せられたり (教海一欄76号 明治33年9月11日)

この記事によれば、京都にある西本願寺の保護のもと、東京日本橋に「東京佛敎商業學校」が設立される運びとなった。これは、西本願寺派僧侶である前田慧雲(まえだ えうん-明治33年当時、高輪・仏教高等中学教授、明治35年高輪大学教授、明治36年高輪仏教大学学長を経て明治39年東洋大学学長兼帝国大学講師、大正11年龍谷大学学長)や高楠順次郎(たかくす じゅんじろう-当時、外国語大学学長兼帝国大学教授)の発起によるもので、日本橋の蛎殻町にある杉本五兵衛氏(正しくは、杉村甚兵衛―筆者注記)所有の商品取引所を購入し、「東京佛敎商業學校」の校舎にする計画である。その校舎は明治34年5月に完成予定で、西本願寺から5千円の建設資金を寄贈されたことが記されている 。

【3】「東京佛敎商業學校」構想の時代

「東京佛敎商業學校」設立構想があったことを知らせる「教誨一瀾」76号の時代は、西本願寺自体の東京進出計画があり、その下で先鋒として、まず西本願寺系列の学校が積極的に東京進出を図った時代であった。

最初に、明治33年9月に京都から西本願寺法主・大谷光尊上人の別荘建設用地のある東京高輪に西本願寺学寮「文学寮」の後身である「仏教高等中学」(後の高輪佛教大学)が移転した。これにより、「反省会」も京都から東京へと本拠地を移転した。これは、明治32年に東京巣鴨に東本願寺(真宗大谷派)が真宗大学(大谷大学の前身)を移転することに対する対抗意識であった。

また、この頃は明治32(1899)年私立学校令が公布され、明治33(1900)年小学校令改正で義務教育4年制が確立され、明治36(1903)年には実業学校令が公布され近代の学校制度が成立した時期とも重なる。

【4】「東京佛敎商業學校」設立資金

さて、「東京佛敎商業學校」創立構想と実際の日本橋簡易商業夜学校との関係は今となっては推測の域を出ない。高楠順次郎と前田慧雲は、学校設立資金については財界に知己(ちき)がないため、京都の西本願寺前法主・大谷光尊(おうたに こうそん)上人への学校設立陳情運動を行った。これを「西下運動」と称した。この西下運動の交渉過程の中で、経済的支援を受けるため、西本願寺の高輪「仏教高等中学」に関連する学校事業の一環として、高楠順次郎と前田慧雲から「東京佛敎商業學校」構想が語られたことは想像がつく。

明治31(1898)年11月頃前法主・大谷光尊上人から「文学寮」の東京高輪 移転と高楠順次郎と前田慧雲らが企画している学校設立資金2万円の援助の用意がある旨を告げられた。後段の学校援助資金は、西本願寺の本意ではなく、当時板垣退助のいわゆる「教誨師問題」への高楠順次郎らの厳しい追及への政治的取引として実現したものであった。

「教誨師問題」とは、板垣退助の自由党と大隈重信の進歩党の「隈板(わいはん)内閣」の下で、内務大臣の板垣退助が巣鴨の監獄の教誨師にキリスト教牧師を全面採用したことに対する高楠順次郎と秦敏之(文学士)らの批判運動を意味する。高楠順次郎と秦敏之(文学士)らは板垣退助が監獄の仏教教誨師を排除し、キリスト教牧師を全面採用したことに対する「仏敵・板垣退助」と称する痛烈な建白書提出や抗議活動を展開した。

この猛烈な抗議に閉口した板垣退助は、前法主・大谷光尊上人に高楠順次郎らとの和解を依頼し、明治31(1898)年11月頃前法主・大谷光尊上人からかねてから高楠順次郎と前田慧雲らが企画している学校設立資金2万円の援助用意があることを告げられ、まず5千円の内金支給が約束された 。この約束は「教誨一瀾」76号(明治33(1950)年9月11日)の記事と符合する。ただ、実際の支給は遅れ、「東京佛敎商業學校」設立資金は日本橋の有力商人からの支援に頼りざるを得なくなった。

【5】「東京佛敎商業學校」構想から「日本橋簡易商業夜學校」設立へ

高楠順次郎と佐竹智應(さたけ かんかい)は、学校教育運営の現場は梅原融(うめはら とおる)に任せて設立資金の獲得に奔走した。まず、日本橋で第一の財を成していた前川総本家の前川太郎兵衛を寄付筆初めとして交渉を開始する。前川太兵衛と柿沼谷蔵(後に市会議員)、そして金港堂の原亮三郎の富裕三氏を中心に賛助活動を展開するが、前川太郎兵衛の80円の寄付の申し出に象徴されるように、寄付金集めは難航した。

その結果、高楠順次郎は「もう寄附を募ることは止めよう。止めて一文も入らぬでも構わない」との決断をした 。それでも、当初から学校設立への賛助を得ていた日本橋区長・仁杉英、藤田藤一郎、杉村甚兵衛、西彦兵衛、そして、前川総本家の前川太郎兵衛を紹介した養子の前川太兵衛の尽力はあった。それにもかかわらず、寄付金は目標額に達せず(1~2万円程と推測)、文部省甲種認定商業学校にあたる「東京佛敎商業學校」設立は資金面でとん挫をする。

ここで、学校教育運営の現場責任者である梅原融は、「日華學堂」での教育経験を活かし、最初から立派な建物の学校より、小さなところから始める学校の方が良いと主張をした。高楠順次郎らは梅原融の学校設立と教育への熱意を受けて前川太兵衛の仲介で日本橋の蛎殻町にある杉村甚兵衛所有のかつては穀物商品取引所であり、当時は有楽館という倶楽部の建物を間借りすることとした。

明治33(1900)年6月16日、高楠順次郎宅に“7人の侍” が集まり、夜間の学校で就業期限2年の日本橋簡易商業夜学校設立を決議した。明治33(1900)年9月22日同志が協力して数百通の学校案内を郵送、明治33(1900)年10月1日、学校法人中央学院の学校起源である今で言う実業専門学校にあたる日本橋簡易商業夜学校が設立、同年10月3日午後6時、22名の生徒は初授業を迎えた 。

日常、夜間午後7時から9時30分までの実業専門学校にしたのは、日本橋付近の実業家の子弟や昼に働く商店の従業員のためへの便宜もあったし、日本橋簡易商業夜学校では無償に近く生計が立てられない教員に対し、昼は別の学校や職場で働ける経済的配慮があったと思われる。学校設備は、日本橋区長・仁杉英の支援で黒板や机、椅子、そして電灯ではなくランプが用意され授業が開始された 。この夜学教育の伝統は、明治35(1902)年中央商業学校附属別科夜学専修科から明治41(1908)年中央商業夜学校へ、そして大正15(1926)年中央商業学校夜間部増設、昭和23(1948)年中央高等学校第2部から昭和26(1951)年中央商業短期大学への夜学教育に引き継がれて行った。

なお、「東京(佛教商業學校)」の名称ではなく「日本橋(簡易商業夜学校)」の名称にこだわったのは、日本橋が東京の中心、日本の中央であるという高楠順次郎の想いや日本橋区長・仁杉英始め多くの日本橋に在住する学校創立協賛者への謝意が「日本橋」の校名に込められていたと思う。

また、前法主・大谷光尊上人から資金援助は、その後中央商業学校設立に際して順次支給が実現し、高楠順次郎の記憶では1万5千前後とのことであった。これ以外に東京商業中央学校生徒への補助金として5千円の支給があったようで 、資金援助は合計2万円となる。

このように学校法人中央学院の学校起源に西本願寺から支援がなければ現在まで続く学校はなかったことになる。法人役員は、令和5(2023)年5月西本願寺で親鸞聖人御誕生850年、立教800年慶讃法要に参列し、仏縁に深謝したことは前記したが、いまだその報恩はできていない。

【6】「日本橋」(日本橋簡易商業夜學校)と日本橋の商人の想いさて、「東京佛敎商業學校」構想が日本橋簡易商業夜學校となった経緯は、上記のように正規の普通商業学校設立の資金面のとん挫にあった。現代でいえば実業専門学校の日本橋簡易商業夜學校になった。日本橋に関して言えば、(1)高楠順次郎らは、まず東京に在住の同志の者の声として東京の中心に実業学校が必要である旨を前法主・大谷光尊上人に上申する。(2)前法主・大谷光尊上人は「例の商業学校を東京に拵(こしら)えるなら、なるべく日本橋でやったらよかろう」との助言を受ける 。(3)この助言で日本橋での学校設立が決まり、物件探しと前法主・大谷光尊上人支援金支給遅延にともなう資金獲得に動き出す。それには、以下のような日本橋の経済的事情があった。 (写真)日本橋簡易商業夜學校設立時の全景(杉村甚兵衛所有のかつては穀物商品取引所で、当時は有楽館というクラブの建物の一階を借用して明治33(1900)年10月1日学校が設立、10月3日より授業が開始された。

(写真)日本橋簡易商業夜學校設立時の全景(杉村甚兵衛所有のかつては穀物商品取引所で、当時は有楽館というクラブの建物の一階を借用して明治33(1900)年10月1日学校が設立、10月3日より授業が開始された。

日本橋簡易商業夜学校校舎として伝承されてきたこの建物は、その後の調査により日本銀行の建物であったことが判明したため今後の使用を取り止めます。

高楠順次郎らを中心に「反省会」 が結成された明治20(1887)年代以降は、欧化全盛の時代でキリスト教が教勢を拡大し、女性信者の獲得にも熱心で東京築地の外国人移住地には次々とキリスト教女学校が設立されていた 。この東京の動きに強い危機感を抱いたのが築地本願寺の僧侶やその有力門徒の日本橋商人であった。この日本橋京橋付近の商人は、近江出身のいわゆる近江商人であり、女性の和装品を扱う問屋が多かった。しかし、キリスト教に象徴される西欧化全盛の時代に女性の洋装品が急速に普及し、これら日本橋の和服商に深刻な影響を与えていた 。

キリスト教ではなく仏教に深く根差した教育をする学校を日本橋に設立する創立者の想いと、当時の日本橋の呉服問屋を中心としたキリスト教普及に対する経済的危機感を有する地元の有力者との融合の中に学校設立があったと思慮される。

なお、高楠順次郎ら創立者の学校づくりの原点は、「日華學堂」 にあった。このことは法人HP理事長メッセージに掲載中である 。「日華學堂」に参画した高楠順次郎はじめ、梅原融、宝閣善教、桜井義肇(さくらい ぎちょう)らが、「日華學堂」での学校経営を活かし、「日本橋商業中學」と「東京佛敎商業學校」構想を経て、まず暫定的に実業専門学校である「日本橋簡易商業夜學校」(明治33(1900)年10月1日)と2年後に本格的な文部省甲種認定商業学校である「中央商業学校」 (明治35(1902)年5月5日)を設立したことになる。

いったん、とん挫した「東京佛敎商業學校」構想は、たった2年を経て「中央商業学校」設立へとその夢が実現をしていった。このような本法人の学校起源を考察するにつれ、常に財政との闘いの中で創意・工夫―をし、教育への情熱を失わない人間をリーダーとして、それを支え生徒の夢をかなえるため現場で粉骨砕身する教職員が過去も現在も法人教育事業を支えている。そして、教育への夢を実現させてくれるのは123年間当学校を選択してくれ、我々とともに歴史を築いてくれた園児・生徒・学生の皆さんのお蔭であっであって、125周年の主役はこの園児や学徒の方々であることを決して忘れてはならないと思う。

16本稿の資料は、龍谷大学文学部歴史学科仏教史学専攻・教授、本願寺資料研究所委託研究員、中西直樹先生の提供によるものである(2023(令和5)年3月)。このような資料提供のご縁に対し、関係者一同、中西直樹先生に深謝を申し上げ、本年5月9日龍谷大学・中西直樹先生の研究室を訪問、親しく面談の機会を得て御礼を申し上げ、引き続きのご指導をお願いした(同伴者、入山義裕法人事務室特別相談役・創立125周年史編纂統括)。その後、5月20日に冠地和生・内藤徹雄常務理事も龍谷大学・中西直樹先生研究室を表敬訪問した。

丁度、訪問時期は西本願寺で親鸞聖人御誕生850年、立教800年慶讃法要が開催されており、上記法人役員が特別法要に参列できたことも中西直樹先生のご縁のお陰である。

17明治の1円を当時の物価等で現在の価値に換算すると1円は4千円程度という考えがある。これに換算に基づくと約2千万円の寄付となる。ただし、庶民の使用価値は1円が現在の2万円程度という説もあり、1円を2万円で換算すると約1億円の寄付となる(「明治時代の「1円」の価値ってどれぐらい?(1) | お金の歴史雑学コラム | man@bowまなぼう (manabow.com 2023.5.13アクセス))。

18西本願寺当時前法主・大谷光尊氏の言葉、「高輪に別荘を建てるつもりの土地があるからそれを与える」。中島重義編集発行者「中央商業学校 宝閣先生追悼號」昭和15(1940)年12月10日、中央商業学校発行、124頁。

19中央学院百年史編集委員会『中央学院100年史』(学校法人中央学院)、2002(平成14)年9月、32~33頁。

20中島重義編集発行者、前掲書、「中央商業学校 宝閣先生追悼號」、125頁。

21この7名の創立者の結びつきは、西本願寺普通教校(文学寮)同窓生以外にも、1902(明治35)年開設の西本願寺の高輪・仏教大学にも足跡がある。仏教大学では、酒生恵眼(学長)、佐竹観海(教頭)、高楠順次郎(東洋哲学)、梅原融(文章学)、宝閣善教(英語、法制史)、前田慧雲(仏教通史)、桜井義肇(作文)の7人が揃って教鞭をとっている。また、梅原融、宝閣善教、酒生恵眼、佐竹観海の4名は福井県出身の同郷の同志でもあった。

22私立学校令(明治32年8月3日)のもとでの「実業学校令」第六条には「私人ハ本令ノ規定ニ依リ実業学校ヲ設置スルコトヲ得」と規定されている。

(文部科学省、2018年9月27日アクセス)

23中央学院百年史編集委員会、前掲書、35頁。

24西本願寺(龍谷山 本願寺)宗門広報誌「教誨一瀾」189号(明治36(1903)年12月15日)、15頁

25中島重義編集発行者、前掲書、「中央商業学校 宝閣先生追悼號」、124頁。

26「反省会」とは、当時の仏教系学校に蔓延していた飲酒や喫煙の風紀の乱れを反省し、徳を積み人間の理想を求め、仏教精神による社会変革を訴える運動を意味する(欒殿武・柴田幹夫編著、『武蔵野大学シリーズ14 日華学堂とその時代―中国人留学生研究の新しい地平―』(武蔵野大学出版会)2022年、160頁)。この背景には、当時、相次いで創設された禁欲的倫理規範を有するキリスト教系の学校に対する仏教徒の危機感があった。反省会は1886(明治19)年結成され、その論集「反省(会)雑誌」は、後の「中央公論」に改名される。

27東京一致英和学校、東京一致神学院(後の明治学院)、海岸女学院(後の青山学院)、東京中学院(後の関東学院)などである。

28中西直樹稿「中央学院の源流-普通教校、反省会、日本橋の近江商人―」令和5(2023)年6月。令和5(2023)年10月17・18日、中央学院大学・中央学院大学中央高

校での事前講演レジュメ。

29東京佛教商業学校設立構想や日本橋簡易商業夜学校開校前夜の明治31(1898)年 7月、高楠順次郎は外務省次官・小村寿太郎の依頼と国の補助金を得て、東京本郷西片町に清国・派遣留学生が帝国大学、高等専門学校入学の速成予備科「日華學堂」を創設した。

30理事長挨拶|中央学院大学 (cgu.ac.jp)

31西本願寺(龍谷山 本願寺)宗門広報誌「教誨一瀾」では、中央商業学校の呼称として「私立中央商業学校」(「教誨一瀾」146号、明治35(1905)年10月5日号)、「東京中央商業学校」(「教誨一瀾」167号、明治36(1905)年5月5日号)等、さまざまに用いられている。学校法人中央学院としては一貫して「中央商業学校」である。本資料は、龍谷大学文学部歴史学科仏教史学専攻・教授、本願寺資料研究所委託研究員、中西直樹先生のご提供によるものである(2023(令和5)年3月)。(参考資料)

教海一欄76号 明治33年9月11日

◎「東京佛敎商業學校」

本派本山保護の下に、東京に佛敎商業學校の設立を見ることゝなれり、此は司敎前田慧雲、文學博士高楠順次郎諸氏の發起に係るものにて、已に日本橋區蛎殻町杉本五兵衛氏の所有たりし商品陳列館を購求して、其の校舍に充ることゝなし、明年五月に至て完成するの豫定なりと本山よりは直に金五千圓を設備費として下付せられたり

教海一欄82号 明治33年12月11日

◎日本橋商業夜學校

十月三日東京日本橋に開きたる商業夜學校は、本派の保護の下に創設したるものにて、佛敎主義の學校なるが、今同校事務監理者梅原融氏の報告を得たれば左に掲ぐ

九月二十五日家主杉村甚兵衞氏と校主高楠順次郎氏との間に、校舍の件約成り、即日事務員之に移居し別紙廣告井に規則書を區内有力者に配付し、諸般の準備略ば整ひ、十月三日午後六時授業を開始す、當夜入學せし者三十餘名にして爾後濔一ヶ月の今日に於ては、九十六名の就學者を見るに至れり、現今の如くにして進で止まずんば、日ならずして百五十名若くば二百名巳上に達せしむるは敢て難たからずと職員一同奮闘事に従ひつゝあり