- 中央学院大学

- 危機の中にある境界地域

- エッセイ

エッセイ

-

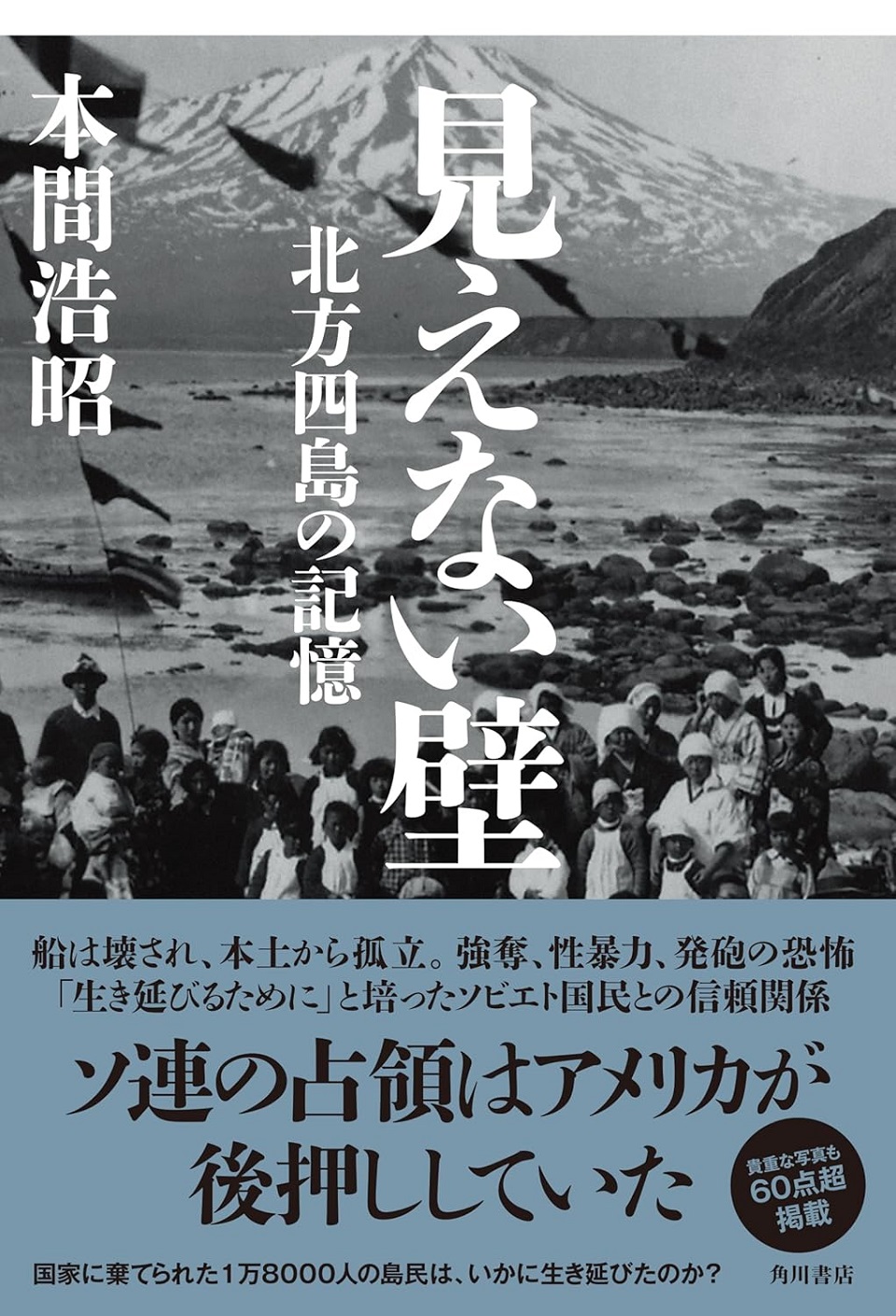

『見えない壁 北方四島の記憶』を刊行して(2025年9月18日掲載)

-

プロジェクト研究「危機の中の境界地域―稚内・根室・八重山列島を事例として」

毎日新聞社会部北海道グループ根室

本間浩昭私は、端っこが好きだ。だし巻きやチャーシュー、魚の切り身の端っこ、豆腐の角など、バイキング料理であればプレートに残りがちの、まさに端っこが好きなのだ。もちろんパンの耳も大好物で、よく食べる。

食べ物だけではない。端っこがやけに好きなのだ。そのせいもあって、大学卒業前後は、タイ-ビルマ(現ミャンマー)や東欧諸国のボーダーを旅した。毎日新聞入社後は、本土最東端の北海道根室市を拠点に、足かけ36年、根室海峡に立ち塞がる“見えない壁”を定点観測している。見えない壁とは、80年前のポツダム宣言受諾後にソ連軍の侵攻を受けて不法占拠されてしまった北方領土との境界線、根室海峡の真ん中を東西に分かついびつなラインのことだ。

ベルリンの壁や朝鮮半島の北緯38度線のように、目に見える壁ではない。だが、ひとたび壁を越えようとすると、銃撃・拿捕・拘束されかねないという点では同じである。英語ではinvisible wall。この境界線は、1855年の「日露通好条約」によって択捉島とウルップ島との間に初めて引かれ、20年後の1875年の「樺太千島交換条約」で占守島とカムチャツカ半島の間に引き直された。さらに1945年のソ連軍侵攻以降、後継国であるロシアが根室海峡の中間線まで実効支配をし続けている。最初の国境線画定後、壁は2度も動いているのだ。 若いソ連兵のひざにちょこんと座って囲碁を観戦する張間葉子さん。ロシア人写真家イワン・クワチ氏が択捉島で撮影した写真を張間さんが個人的に譲り受けた(張間さん提供)現実的に長年、本土最東端で取材活動を続けていて思うことがある。それは、経済の浮き沈みの激しさだ。上下に大きく振れるバイオリズムのように、良いときと悪いときの落差が著しい。日露戦争後のポーツマス条約で日本はオホーツク海周辺の漁業権益を得た。だが、1945年の敗戦とソ連軍侵攻によって島を奪われ、オホーツク海の漁業権益はもちろん、北方領土に付属する水産資源を満足に漁獲できなくなった。かろうじて200海里漁業専管水域の施行以前は海は無限で、漁業者や市民もそれなりに潤った。しかし、その後は海が狭まり、米ソ冷戦のあおりを受けて経済が低迷、拿捕や銃撃も相次ぐ。根室海峡をはさんだ両岸は、まるで仮想敵国のような状態になり、厳しい「冬の時代」が続いた。転機は、冷戦の終焉だ。日露の“氷河期”は終わりを迎え、隣国・ソ連、それを引き継ぐロシアとの交流や交易の扉が開いたのだ。ビザなし交流やカニやウニの輸入ビジネスも始まり、街は“間氷期”の訪れを歓迎した。だが、その“間氷期”もわずか30年ほどで終焉を迎えた。ウクライナ戦争によって日露間には再び氷で閉ざされ、いつ“氷河期”が終わるやも分からぬまま、街は一気にさびれつつある。このように何度もアップダウンを繰り返してきた。浮き沈みの振幅が大きいだけに、大きなニュースも多く取材するネタも豊富で、記者として活動するには、うってつけの場所なのだ。そろそろ本書の紹介に入らないと紙面が尽きてしまいそうなので本論に入るが、本書は、根室海峡に「見えない壁」が築かれた約80年前、日本人とソビエト国民が最長で3年2カ月間、一緒に暮らしていた時代に「何が起きたか」を元島民から聞き取ったノンフィクションである。ソ連軍の侵攻直後に自力で脱出した家族もいれば、海の藻屑に消えた家族もいた。本土から遠く離れた択捉島では、脱出は極めて難しく、大半の島民は、2、3年後に樺太経由で正式に引き揚げた。習得の難しさでは、世界でも有数といわれる日本語とロシア語。言語、風俗、習慣の異なる民族が、混住時代にどのように暮らしたか。最終章では、混住を体験した元島民の一人が考えるこれら島々の将来の共生策を紹介する。

若いソ連兵のひざにちょこんと座って囲碁を観戦する張間葉子さん。ロシア人写真家イワン・クワチ氏が択捉島で撮影した写真を張間さんが個人的に譲り受けた(張間さん提供)現実的に長年、本土最東端で取材活動を続けていて思うことがある。それは、経済の浮き沈みの激しさだ。上下に大きく振れるバイオリズムのように、良いときと悪いときの落差が著しい。日露戦争後のポーツマス条約で日本はオホーツク海周辺の漁業権益を得た。だが、1945年の敗戦とソ連軍侵攻によって島を奪われ、オホーツク海の漁業権益はもちろん、北方領土に付属する水産資源を満足に漁獲できなくなった。かろうじて200海里漁業専管水域の施行以前は海は無限で、漁業者や市民もそれなりに潤った。しかし、その後は海が狭まり、米ソ冷戦のあおりを受けて経済が低迷、拿捕や銃撃も相次ぐ。根室海峡をはさんだ両岸は、まるで仮想敵国のような状態になり、厳しい「冬の時代」が続いた。転機は、冷戦の終焉だ。日露の“氷河期”は終わりを迎え、隣国・ソ連、それを引き継ぐロシアとの交流や交易の扉が開いたのだ。ビザなし交流やカニやウニの輸入ビジネスも始まり、街は“間氷期”の訪れを歓迎した。だが、その“間氷期”もわずか30年ほどで終焉を迎えた。ウクライナ戦争によって日露間には再び氷で閉ざされ、いつ“氷河期”が終わるやも分からぬまま、街は一気にさびれつつある。このように何度もアップダウンを繰り返してきた。浮き沈みの振幅が大きいだけに、大きなニュースも多く取材するネタも豊富で、記者として活動するには、うってつけの場所なのだ。そろそろ本書の紹介に入らないと紙面が尽きてしまいそうなので本論に入るが、本書は、根室海峡に「見えない壁」が築かれた約80年前、日本人とソビエト国民が最長で3年2カ月間、一緒に暮らしていた時代に「何が起きたか」を元島民から聞き取ったノンフィクションである。ソ連軍の侵攻直後に自力で脱出した家族もいれば、海の藻屑に消えた家族もいた。本土から遠く離れた択捉島では、脱出は極めて難しく、大半の島民は、2、3年後に樺太経由で正式に引き揚げた。習得の難しさでは、世界でも有数といわれる日本語とロシア語。言語、風俗、習慣の異なる民族が、混住時代にどのように暮らしたか。最終章では、混住を体験した元島民の一人が考えるこれら島々の将来の共生策を紹介する。 2025年8月、角川書店。

2025年8月、角川書店。

四六版320頁、定価2,200(税込み2,000円+税)。

-

「『時代のあだ花か?』 ―戦後与那国島のダイナミズム―」(2025年3月17日掲載)

-

プロジェクト研究「危機の中の境界地域―稚内・根室・八重山列島を事例として」

小嶺長典(一般社団法人与那国町観光協会 事務局長代理) 久部良発電所の内部。上陸用船艇のエンジンに発電機をつけ久部良集落約300世帯に電気を供給していた。

久部良発電所の内部。上陸用船艇のエンジンに発電機をつけ久部良集落約300世帯に電気を供給していた。

写真提供:与那国町史写真集(沈黙の怒濤)よりあの約5年間にも及ぶ激動と言っても過言ではない喧噪はいったいなんだったのか。遡ること約80年前、終戦を機に与那国全体がざわついた時期がある。東京から南南西へ約2,100キロにある日本の最西端与那国島からは、晴れた幾ばくかの日、遙か西方に台湾の島影を望むことができるが、周囲わずか28キロの断崖絶壁に囲まれた絶海の孤島である与那国島がその舞台となった。第二次世界大戦後、敗戦の混乱のなか都市部を中心に日本全体で、食料や生活需要品が極端に不足するなど世の中が騒然としていた。そうした状況のなか、台湾と国境を接するほぼ無政府状態の与那国島は、台湾を中心に中国福州、厦門、香港、さらには東南アジア諸国、韓国、日本阪神方面、沖縄本島等との物資のバーター取引の中継基地となり、わずか数トンから30トン前後の木造船、鋼鉄船等を駆使し、人、物、金が離合集散するダイナミックな交易活動の中心として文字通り密貿易の島となった。

戦後それは自然発生的に始まった。敗戦の翌年から物資の交易市場となり、米、砂糖、を主体とする食料品が台湾から流れ込み、その見返り物資として阪神方面から日用雑貨、沖縄本島からは米軍の横流れ品、毛布、たばこ類が持ち込まれた。日本人、沖縄人、台湾人などが各人各様の方法で物資の取引のために島に集まった。通貨はなく、すべて現物バーターで決済され、その基準は需給バランスから自然に確立されていった。当初、突船と呼ばれる漁船が物資の輸送のために動員され、荷役の労働者は地元だけではカバーできず、石垣や宮古島からも流入し、賃金は、日本円、B軍票、台湾円で支払われた。久部良港を中心に始まったこの密貿易によって敗戦後直後の人口は、交易が本格化するにつれ、約3,000人から最終的に1万5,000人に膨れ上がった。

久部良集落は、米軍流出の自家発電機で終夜明かりが消えることはなく、レストラン、小料理亭が開店し弦歌さんざめく不夜城となった。交易の規模はますます拡大し、物資の種類は多様化し、本土からは杉板などの建材から漁具類、沖縄本島からは米軍服、自動車のタイヤ、ドラム缶、薬きょうなどが大量に流れ込み、中身の分からない梱包物も多数あったという。大型船から、中国方面からやってくるジャンク船、300トンかそこらのさびた鋼船が与那国島沖に集まった。当初は日本と台湾の交易から始まったが、規模が拡大するにつれ、様々な国の船が集まり、船員もそれぞれの国の服装、言語が飛び交う国際都市の様相を呈していた。敗戦により行政機能が麻痺し、米軍の監視も及ばないほぼ無政府状態のなか、烏合の衆がはびこるこの島は必然的に治安が乱れ、犯罪が発生しはじめた。 密貿易に使用された漁船“大宝丸”。密貿易終焉後も昭和40年代までカツオ漁船として活躍した。

密貿易に使用された漁船“大宝丸”。密貿易終焉後も昭和40年代までカツオ漁船として活躍した。

写真提供:白鳥正行氏提供敗戦直後、台湾在住の日本人の本国への引き上げが始まるが、引き揚げ者のなかに与那国出身者の人々も数多くおり、裸同然で脱出した引き揚げ者は島へ戻った後の生活の備えに、米などの食料品、衣類、日用品を持ち込むようになった。しかし、戦争で島は焼かれ、食料もなくマラリアで島全体が瀕死の状態にあり、持ち帰った食料品はすぐに底をつくことになる。そして食料を確保するために、危険を顧みず再び台湾を目指す。これがこの島の密貿易の始まりであった。次第に台湾からの脱出が困難になるにつれ、与那国出身以外の人々の脱出も与那国島経由となり、戦後日本全体が食料・物資不足のなか、与那国島が台湾との密貿易ができる唯一の拠点として注目された。生きていくための食料などの確保からはじまった台湾との密貿易は、そこに活路を見いだす商人等により交易は活発になり、食料以外のさまざまな物資が持ち込まれるようになると交易はますます拡大していく。これがわずかな期間ではあるとはいえ、大密貿易時代のはじまりであった。戦前密貿易の拠点であった与那国島の久部良地域は、明治時代以前は家屋が疎らにあるアダンの生い茂った牧場であったし、現在の久部良集落の開拓は明治の終わり頃から大正時代に入ってから行われた。黒潮の流れの中にある与那国島は、カツオやカジキ、マグロが豊富にとれる好漁場が近く、島民らは細々と漁を営んできた。この好漁場に、鰹節製造を生業としてきた人々を中心として、鹿児島、宮崎、高知、静岡、さらに沖縄の糸満、久高、宮古などの漁師や業者等が移住し、鰹漁や鰹節製造が始まり久部良地区は開拓されていく。昭和の初期には「発田鰹節製造工場」により、施設面や生産量ともに東洋一といわれるまでに与那国の鰹節製造業は発展し、島を賑わせた。与那国・久部良漁港が敗戦直後から急速に密貿易の拠点として発展したのは、戦前の鰹節製造業を中心としたとくに操船技術のある人材や流通事業者の存在、漁に使用する船舶等の流入がなければ成り立たなかったと考える。 整列する米軍の兵士たち(密貿易取り締まりの一環と推定される)

整列する米軍の兵士たち(密貿易取り締まりの一環と推定される)

写真提供:与那国町史写真集(沈黙の怒濤)より“終焉”それは突然にやってくる。昭和25年5月、米国CIC (戦闘指揮所)指揮官オール大尉一隊による密貿易現場の急襲である。一隊は約20日間で密貿易関係者、物資、船舶などのその組織を根こそぎ壊滅させ、事後処理を軍事裁判に引き継ぎ与那国を去ったのである。

戦後の何もかもが不足する中、生きていくために自然発生的に始まった密貿易であるが、そこに活路を見いだした者、お金の匂いに引き寄せられた者らがその密貿易に目をつけ集結し、様々な物々交換がはじまったのであるが、次第にその対象物は膨れ上がっていく。米軍も当初は与那国島の密貿易については見て見ぬふりをしていたが、物資の中に米軍の横流れ品、武器等も含まれるようになり、ブレーキの利かない暴走の様を呈していた。

ちょうどその頃、1945年から始まった中華民国国民政府と中国共産党による第二次国共内戦、1950年から始まる朝鮮戦争に対して、密貿易で国外へ流れ出た米軍の武器等が流出していた。情報をキャッチした米軍は、与那国島の密貿易が絡んでいることを突き止め警戒するようになるが、与那国島で展開する多種多様な交易は止まることを知らず、業を煮やした米国軍政府の摘発へとつながっていったのである。与那国島の密貿易はこれをもって終息に向かう。密貿易は島の経済、行政、教育その他の面でも計り知れない影響があったが、そのおかげもあり与那国島は沖縄諸島の中でいち早く復興したのである。

このエッセイは、あの時代を生き抜いた与那国出身の故大浦太郎氏の回顧録「密貿易島」にもとづき執筆した。この回想録を読み、この小さな島のダイナミックな歴史の一部を垣間見た気がする。大浦氏は回想録の最後で、その時代のことを「槿花一朝」の夢であったと結んでいる。いまでは南海の孤島与那国島で興った、映画でみるような出来事を語ることができる人物は少ない。

-

「JIBSN与那国セミナー2024に参加して -境界地域の立ち位置をめぐって-」(2025年1月8日掲載)

-

プロジェクト研究「危機の中の境界地域―稚内・根室・八重山列島を事例として」

法学部准教授 土屋耕平 2023年度から開始された中央学院大学社会システム研究所のプロジェクト研究「危機の中にある境界地域―稚内・根室・八重山列島を事例として」の一環として、沖縄県与那国町で2024年10月12日に開催されたJIBSN与那国セミナー2024与那国に参加した。「境界地域のなかに光をみる」がセミナーの主題である。境界地域研究ネットワークJAPAN(JIBSN)が主催するセミナーに私が参加するのは昨年に続き2回目となる。JIBSN は、Japan International Border Studies Networkの略称である。JIBSNの目的はその規約では、我が国及び外国の国境又はそれに準じる隣接領域(以下「境界地域」という。)に関する調査及び研究を行い、その専門的知見の共有を通じて、境界地域の抱えるさまざまな課題に適切に対処し、その発展に寄与することである。そして、学際的な領域にまたがる境界研究と地域に根付く実務を連携する新たな社会的貢献をしていくことを目指している。

2023年度から開始された中央学院大学社会システム研究所のプロジェクト研究「危機の中にある境界地域―稚内・根室・八重山列島を事例として」の一環として、沖縄県与那国町で2024年10月12日に開催されたJIBSN与那国セミナー2024与那国に参加した。「境界地域のなかに光をみる」がセミナーの主題である。境界地域研究ネットワークJAPAN(JIBSN)が主催するセミナーに私が参加するのは昨年に続き2回目となる。JIBSN は、Japan International Border Studies Networkの略称である。JIBSNの目的はその規約では、我が国及び外国の国境又はそれに準じる隣接領域(以下「境界地域」という。)に関する調査及び研究を行い、その専門的知見の共有を通じて、境界地域の抱えるさまざまな課題に適切に対処し、その発展に寄与することである。そして、学際的な領域にまたがる境界研究と地域に根付く実務を連携する新たな社会的貢献をしていくことを目指している。

境界地域研究ネットワーク JAPANは、大学などの研究機関だけでなく、自治体が構成員となっているのが特徴である。加盟しているのは、稚内市、対馬市、根室市、小笠原村、五島市、竹富町、与那国町、隠岐の島町、標津町、礼文町の10市町村である(受付順)。なお、中央学院大学社会システム研究所も本プロジェクト研究が開始されると同時に、境界地域研究ネットワークJAPAN(JIBSN)に加盟し、日本全国の境界自治体や研究機関と連携を強化している。

このセミナーでは2つのセッションが設けられたが、ここではセッション1の「砦とゲートウェイ:境界地域の課題」を取り上げたい。与那国町長、標津町副町長、対馬市副市長、根室市北方領土対策部長、それぞれから報告があった。ここでいう「砦」とは、これらの自治体には、自衛隊の駐屯地などが置かれており、日本国を防衛することを主たる任務としている自衛隊の部隊が配備されていることを指している。また、「ゲートウェイ」は、国際交流などにおける入口や関門などを意味している。外国人観光客などが日本に訪れる玄関口を表す面がある。

セッション1で報告した自治体の中で、最も新しく自衛隊が配備されたのが与那国町である。誘致推進派の現職(当時)が47票差で当選した2013年の町長選挙も陸上自衛隊の部隊誘致の是非が争点となったとされるが、2015年には陸上自衛隊沿岸監視部隊配備の是非を問う住民投票が行われ、投票率は85.74%で、賛成が632票、反対が445票であった。条例に基づくものなので住民投票の結果に法的拘束力はなかった。このような自治体での政治過程なども経て、2016年に自衛隊が配備された。

糸数健一与那国町長からは、主権を守ることなしに住民の生命や財産は守れないとの趣旨の発言や自衛隊に関して最低限の拠点はできたのではないかとの見方も示された。他方で、「ゲートウェイ」としての立ち位置が欲しいのに、やむなく「砦」としての役割を担わされているとの見解も明らかにしていた。与那国町としては本来、外国人などが日本に訪れる玄関口として役割を果たしていきたいにもかかわらず、近年の中台関係の情勢がそれを妨げているという認識があるように思われる。町長からは、台湾の離島のような感覚で台湾の人に与那国島に来てもらいたいとの趣旨の発言もあった。

標津町や根室市の報告では、北方領土への渡航をめぐる課題などについて説明があった。こちらは、ロシアによるウクライナ侵攻が大きな影響を及ぼしている。元島民及びその家族による墓参のための訪問である北方墓参、日本国民と北方四島在住ロシア人との相互訪問である北方四島交流(「ビザなし交流」)、元島民及びその家族によるふるさとへの訪問である自由訪問、これら全てが現在実施されていない。報告では、北方墓参だけでも早期再開を求める意見があったのに加えて、北方四島交流は1992年から始まっており、約30年間の交流で築かれた隣人同士のつながりは閉じきれるものではないとの見方も示された。北方領土の返還を引き続き強く求め続けるとともに、隣国ロシアとの適切なつきあい方を探っていく必要があるとの意見も出されていた。

紹介してきたように、境界地域は外国との間の日本の玄関口として機能する面もある。しかし、日本を取り巻く国際関係のあり方によっては、境界地域の自治体が要望していたとしても、交流をはじめとする日本の玄関口としての役割を必ずしも担えないことがわかるのである。対馬市からも、日韓関係が冷え込むと韓国からの観光客が減るのではないかとの発言もあった。その点に関してさらに言えば、国境観光や境界地域の観光などを指すボーダーツーリズムは、境界地域の自治体にとって地域振興に貢献する大きな可能性があるものの、国境を移動できなければ、日本の最果ての辺境という立場に戻ってしまうおそれもある。本プロジェクト研究では、日本の境界地域を取り巻く現状と課題を比較分析することによって国家間関係や地域情勢の悪化の影響を受けるメカニズムを明らかにし、今後の展望と活路を見出すことを目的としている。引き続き、境界地域の自治体が国際関係などから受ける影響などについて研究を進めていきたい。

-

「想像+創造から騒々を乗り越える」(2024年8月22日掲載)

-

プロジェクト研究「危機の中の境界地域―稚内・根室・八重山列島を事例として」

沖縄県竹富町役場 政策推進課課長

小濵 啓由小説をもとにした映画が公開されることがよくあるが、私はその原作の小説を読んでいた場合あまりその映画を観る気が起きない。なぜなら大抵原作の小説を読んだ時の方が面白かった気がするからだ。思うに、それは人間に備わった想像力が働くおかげではないだろうかと思う。例えば、文章で「そこには青い海が広がっていた」と書いてあれば読者は、今までの経験から一番すばらしかった「青い海」を引っ張り出してきてその場面を味わう。その美しさには果てがなく、最高をめざしてどこまでも限りない美しさとなる。それに対して映画においては、「青い海」の場面において、必ずある一つの「青い海」のシーンを見せるしかなく、その場面は限定され、美しさも広がりのないものになってしまう。 -観光客などで賑わう西表島大原の仲間港浮桟橋-こうして考えてみると、想像力は、ハイビジョンやSFXを駆使した画像、またドルビーサラウンドなどの音響も生み出しえないような効果を生む素晴らしい装置ということになるし、太古の昔から人体にそのような装置が備わっていることに驚きも感じる。

-観光客などで賑わう西表島大原の仲間港浮桟橋-こうして考えてみると、想像力は、ハイビジョンやSFXを駆使した画像、またドルビーサラウンドなどの音響も生み出しえないような効果を生む素晴らしい装置ということになるし、太古の昔から人体にそのような装置が備わっていることに驚きも感じる。

さて、本プロジェクト研究「危機の中の境界地域」に少し触れてみたい。2022年9月、重要施設及び国境離島等の機能を阻害する土地等の利用の防止を目的とした「重要土地等調査法」が施行され、また、同年12月、国の安全保障政策に関する「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」を盛り込んだ新しい防衛3文書が閣議決定された。そのころから八重山地域も一段と騒々しくなってきたように思う。日本周辺における安全保障環境が戦後最も厳しい状況にあるとされ、政府が進める安全保障環境の整備が急速に展開していく所以である。そのような状況下で、沖縄上空を通過するミサイルや尖閣諸島への領海侵入など日常的にテレビやラジオ、ネットでのニュースが飛び込んでくるが、正直、多くの地域住民や訪れる観光客などの姿にそれほどの緊迫感は感じられない。

八重山地域では、2016年3月、陸上自衛隊与那国駐屯地、2023年3月、同石垣駐屯地が南西諸島の防衛態勢の強化の一つとして開設された。「基地整備で自然環境が破壊された」「観光の島に迷彩服は合わない」などの声がある一方で、「町内会の運動会に自衛隊員家族が参加して盛り上げた」「人口増加に伴い中古車が飛ぶように売れている」などの声もあり様々だ。

島嶼からなる竹富町は、利便性から町役場本庁舎を隣接する石垣市に置く特異な行政形態をとっている。その行政拠点から最も遠方にある日本最南端の有人島波照間島は、悪天候により人やモノの移送が滞ることが多い。2005年ごろから島の住民は船のほかに空路の拡充を訴え、現在、島にある800mの空港滑走路の延長を求めてきた。これまで同空港は採算性の問題から民間航空会社の継続的な運航が続かず、2008年11月から運休状態となっていたが、2024年1月に15年2カ月ぶりに空路が再開された。滑走路が短いことから客席定員13名乗りの小型機による運航で、座席数や荷物量に制限があるため利用率は低調だ。滑走路が延長されることにより使用機材の大型化と人やモノの移送サービスの向上、入域客の増加が見込まれ島内の産業が活性化すると期待されている。

そのような中、政府による「特定利用空港・港湾」に波照間空港が指定されるのではとの報道が飛び交い、前々から要望のあった「滑走路延長」の議論が複雑化した。特定利用空港・港湾は、主に民生利用を目的としながらも、自衛隊や海上保安庁が平時から円滑に利用できるような取り組みとされている。特定利用空港に指定されれば、自衛隊の利用が増え島民の安心・安全に重大な障害になるのではとの危機感から、滑走路延長に反対する声があがった。島民の気持ちは痛いほどわかる。行政は国や県に滑走路延長を求め奔走してきた経緯や立場がある。公的な情報不足もあるが、映画やテレビドラマでよく使われる、後ろの映像は前の映像に影響されるという「モンタージュ理論」のようで、歴史や背景、法的根拠を含む本質の議論がどこか置き去りにされているような気がしてならないのである。 -波照間空港滑走路。延長するか否か島が揺れている-

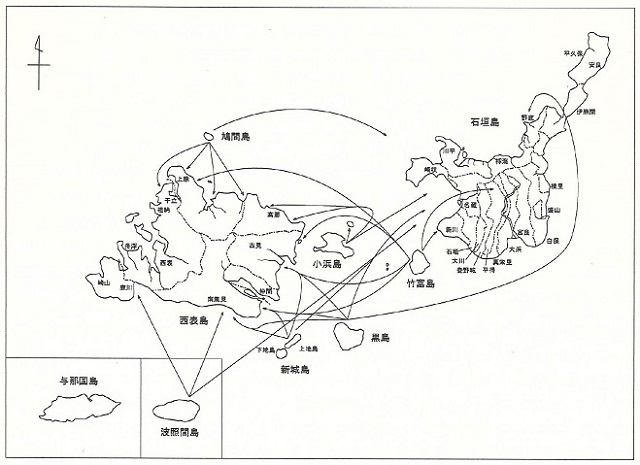

-波照間空港滑走路。延長するか否か島が揺れている- -八重山における通耕地図(18~20世紀)「近世八重山の民衆生活史(得能壽美著)」より-日本最南端の町に位置する竹富町は、東西約42km、南北約40kmの広範囲に点在する16の島からなる島嶼の町である。隣接する石垣島と竹富町の島々の間では1477(文明9)年頃から沖縄が本土に復帰した1972(昭和47)年頃まで近隣海域を回る海と島々のネットワーク、通耕や寄百姓があったとされている。田畑に恵まれない平坦な島は、豊かな田畑がある島をめざして海を渡った。島々の“境界”を有効活用していたのだ。今は亡き私の祖父もこの時代を生き抜いた一人である。もともと次元の異なる話だが、難しい話は抜きにして単純な拡大解釈ではあるが、戦前から戦後にかけて台湾と与那国島が交流で栄えたように、隣接する国や地域との“境界”を有効活用することはできないものかと想像を膨らませている

-八重山における通耕地図(18~20世紀)「近世八重山の民衆生活史(得能壽美著)」より-日本最南端の町に位置する竹富町は、東西約42km、南北約40kmの広範囲に点在する16の島からなる島嶼の町である。隣接する石垣島と竹富町の島々の間では1477(文明9)年頃から沖縄が本土に復帰した1972(昭和47)年頃まで近隣海域を回る海と島々のネットワーク、通耕や寄百姓があったとされている。田畑に恵まれない平坦な島は、豊かな田畑がある島をめざして海を渡った。島々の“境界”を有効活用していたのだ。今は亡き私の祖父もこの時代を生き抜いた一人である。もともと次元の異なる話だが、難しい話は抜きにして単純な拡大解釈ではあるが、戦前から戦後にかけて台湾と与那国島が交流で栄えたように、隣接する国や地域との“境界”を有効活用することはできないものかと想像を膨らませている

大ヒット作、映画「タイタニック」を生んだ名監督ジェームズ・キャメロンは、作品のストーリーはもとより、とにかくリアリティーさにこだわった。彼が持つ天才的な想像力が夢の不沈船と呼ばれた超豪華客船「タイタニック号」の最期を描いたのだろう。

地域を二分する“騒々”はいやだ。ウクライナとロシア、イスラエルとハマスの紛争を“想像”するだけでもゾッとする。世界で起きている現実に目を背けるわけではないが、人口減少対策や人材不足の解消、移住・定住や産業促進など地域振興策を“創造”するエネルギーをもとに境界地域における“騒々”を乗り越えたい。

-

「北方領土問題について考える」(2024年7月16日掲載)

-

プロジェクト研究「危機の中の境界地域―稚内・根室・八重山列島を事例として」

岩下明裕 (北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター教授/長崎大学グローバルリスク研究センターセンター長) 北方領土を間近に望む納沙布岬北方領土問題についてなにか寄稿してほしいと依頼された。安請け合いをしたのはいいのだが、はたと困った。書くことがほとんどないからだ。思えば、2016年から18年まで、安倍政権の対ロシア外交は、官邸による希望的かつ誘導的な「国策プロパガンダ」的な色合いを帯び、私はその虚々実々を読み解くことに没頭していた。怒りのあまり分析をこちらからメディアに出してほしいと依頼することも少なくなかった。

北方領土を間近に望む納沙布岬北方領土問題についてなにか寄稿してほしいと依頼された。安請け合いをしたのはいいのだが、はたと困った。書くことがほとんどないからだ。思えば、2016年から18年まで、安倍政権の対ロシア外交は、官邸による希望的かつ誘導的な「国策プロパガンダ」的な色合いを帯び、私はその虚々実々を読み解くことに没頭していた。怒りのあまり分析をこちらからメディアに出してほしいと依頼することも少なくなかった。

いまでこそ、安倍元首相(実際には今井尚哉秘書官)による平和条約に向けた仕掛けが砂上の楼閣であったことをみな共有しているが、当時はそうではなかった。「択捉、国後を日本があきらめれば、色丹、歯舞の二島は返ってくる」「いまこそ決断のとき」といった話が巷で流れ、これに否定的な見解を述べようものなら、批判の矛先が向いてきた。2018年にNHK「日曜討論」に呼ばれた折、主宰者ともいえるキャノングローバル戦略研究所の宮家邦彦研究主幹に「まだ始まったばかりだから、見てみましょう」などとたしなめられたこともあった。北方領土交渉は長年の挫折と再起の歴史である。今の交渉も少なくともゴルバチョフ政権のときからの日露のキャッチボールを前提としてなされている。つぶさにプロセスを見ていれば、うまくいくはずがない。そのようなシンプルな見立てもできない状況に陥っていた。コロナ禍で、日露の往来や交渉もストップした。「ビザなし」など人の流れが止まったのはその通りだが、交渉がストップしたのはコロナのせいではない。2019年初頭までに、すでに安倍政権の平和条約交渉が破綻しており、プーチンは1956年日ソ共同宣言に依拠して2島を日本に引き渡す気など毛頭ないことが明白となっていた。さすがに「プロパガンダ」も限界に達していた。

それでもまだコロナがなければ日露関係は動いていたなどと強弁する(北海道出身の)政治家もいたし、あるいは、せめて「ビザなし」が再開し、島に再び行ける日を心待ちする元島民たちも数多くいた。コロナが明ければ、日露もまた少しは動くのでは?という淡い期待をもった記者たちからも、私はたまに取材を受けたりした。

2022年のロシアのウクライナ侵略が状況を一変させた。日本は国際法を遵守する立場から、欧米による制裁に積極的に加わり、ロシアは反発し、日本を「非友好国」のひとつと認定。安全操業をなし崩しに止め、「ビザなし」に至っては打ち切りまでロシアは宣言する。島をめぐる交渉どころではない。元島民の往来の再開でさえ、ままならなくなった。 北方領土・国後島の島影これはニュース性があったから、様々な取材を受けた。しかし、北海道での取材は決まって同じ質問。「北方領土問題はどうなるのでしょう?」「どうもこうもなるわけがない、すでに2018年で破綻してそこでストップしている。ロシアが戦争を始めて、日本がウクライナを全面支援しているとき、北方領土問題がどうのこうのって、おかしいんじゃないの?」と言い続けてきた。さらに人の交流も止まり、信頼醸成措置も機能しなくなったいま、近い将来、いや可視的な将来において、ロシアが島を引き渡すことなどありえないと明言した。「それでも何か? 多少なりとも希望はないのか」と訊かれ続けるたびに、一度、島のことは忘れた方がいい。今回のロシアのウクライナ侵攻で、プーチンが島を餌に日本を懐柔してきたことがわかっただろう。島の「呪縛」から離れて、日露関係を見直すときが来たと私は続けた。

北方領土・国後島の島影これはニュース性があったから、様々な取材を受けた。しかし、北海道での取材は決まって同じ質問。「北方領土問題はどうなるのでしょう?」「どうもこうもなるわけがない、すでに2018年で破綻してそこでストップしている。ロシアが戦争を始めて、日本がウクライナを全面支援しているとき、北方領土問題がどうのこうのって、おかしいんじゃないの?」と言い続けてきた。さらに人の交流も止まり、信頼醸成措置も機能しなくなったいま、近い将来、いや可視的な将来において、ロシアが島を引き渡すことなどありえないと明言した。「それでも何か? 多少なりとも希望はないのか」と訊かれ続けるたびに、一度、島のことは忘れた方がいい。今回のロシアのウクライナ侵攻で、プーチンが島を餌に日本を懐柔してきたことがわかっただろう。島の「呪縛」から離れて、日露関係を見直すときが来たと私は続けた。

とても悲しいことだが、平均88歳という元島民たちが島に行ける機会があるとは私には思えない。つらいだろう。だが侵略され、土地を奪われ、強制的に人を住まいからひっぺがしていく今のロシアのウクライナに対する蛮行をみるとき、あるいはイスラエルに蹂躙され続けるガザの一般市民をみるとき、元島民たちはこの30年間、幸せであったと私は考える。もう一度、故郷に帰りたい。その気持ちはわかる。だが、二度と帰れない人々。周りを「天井のない監獄」で囲まれている人々のことを想像すると、私は元島民の気持ちに素直に寄り添えない。

取材にくるテレビ局や新聞社に対して、このようなことを言い続けているのだが、この私のメッセージを受け止めて報道したメディアはもちろん、ない。最近は取材申し込みもなくなってきた。私があまり辛辣なことを言うからなら幸いだが、ニュースとして動きのない島そのものに彼らも関心を失っているのだろう。

島は還らない。でも島の記憶を語り継ぐ次の世代が生まれているのは嬉しい話だ。例えば、国後島元島民二世で、戦前、島と根室をつないでいた海底通信ケーブルとその通信施設の保存活動に身を捧げてきた久保浩昭さん、そしてその息子さんで三世にあたり、軽やかな発想で島のことをアピールし続ける久保歩夢さん。島は還らなくても、私たちは忘れない。そこに確かに私たちの先達たちの暮らしがあったことを。

-

「黒潮を超える:与那国からの挑戦」(2024年6月18日掲載)

-

プロジェクト研究「危機の中の境界地域―稚内・根室・八重山列島を事例として」

小嶺長典(沖縄県与那国町役場農業委員会参事)

今思えば、与那国島を「国境」という概念で特異性を意識し始めたのは中学1年生の頃だった。

その頃、カンボジア、ベトナム、ラオスのインドシナの三カ国で社会主義体制に移行したことで、この体制に馴染めない人や迫害の恐れがある人が難民となり国外へ脱出した。この三カ国からの難民の中でベトナムより船で脱出したいわゆるボートピープルとして、難民が初めて日本に上陸した地(定かではないが)が与那国島であったと聞かされている。

私の記憶が正しければ、島の東側の崖下の海岸に漂着し隠れていたのを島民により発見され公民館へ移された。私も子供ながらに興味本位で公民館にのぞきにいった。30人弱だったと思うが、全員公民館の床に座り込んでいて島の住民に対しても警戒しているような表情だったことを覚えている。

島にフランス語が少ししゃべれるひとがいてその時の対応をしていた。そのひとは佐々木のオジーといって戦前東南アジアあたりでも生活していた事もあるようで、フランスの旧植民地政策は東南アジアにも及んでいたことからフランス語が話せたらしい。その佐々木のオジーの話によると、といっても直接聞いたわけではないが、最初発見された時「この島に国境警備隊はいないのか」と問われたらしい。 村営船”帆安丸” 昭和13年就航と同時に台湾航路の中心となった。

村営船”帆安丸” 昭和13年就航と同時に台湾航路の中心となった。

写真提供:与那国町史写真集(沈黙の怒濤)よりこういった状況に「この島はこういう場所に位置しているのか」と子供ながらに考えたものである。危険だとか怖いとか恐怖を感じたわけではなく、この島は普通の島ではないというか少しワクワクした気分になった。小さな島の中にいると、沖縄のたくさんある島々の中でもどこにでもある何の特徴もない普通の島だと考えがちであったことから、この出来事で島の立ち位置が普通ではないと考えるようになっていった。

小さい頃から、戦前、戦後しばらくまで台湾と行き来してきたことや、いわゆる闇貿易のこととかを聞いており、また、台湾のテレビ放送でマジンガーZやガッチャマンを観ていたり、台湾のラジオが何局もあってうるさく日本の放送がちゃんと受信できずにイライラしたりしていたことを思い出す。時には集落前の砂浜で遊んでいると海上保安庁のヘリが飛んできて「ここは日本の領海です、出なさい」と沖合の船の周りを旋回しながら日本語と中国語で警告しているのを何度か見かけた。その時は、台湾漁船よりもなかなか見ることのないヘリコプターの方に興味があり、台湾の船が島の周りにいることはなんら不思議でなく、台湾は台湾であり、外国であることすら意識することはなかった。

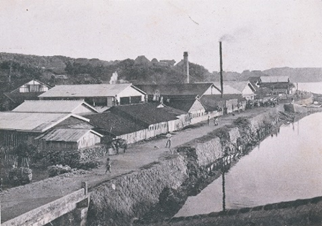

そういうこともあり、台湾以外の外国との関わりが新鮮であり、その時から「海のすぐ向こうは外国なんだ」という与那国は国境の島であることを意識するようになった。 戦前、東洋一といわれた久部良地区の鰹節工場

戦前、東洋一といわれた久部良地区の鰹節工場

写真提供:与那国町史写真集(沈黙の怒濤)よりさて、日本最西端の与那国島は東京からみると直線距離で約2,100キロと有人離島では最も遠い島ではあるが、台湾までは約110キロと国境に接している島である。当然の如く、お隣の台湾とは関係が深く、戦前・戦後そして現在に至るまで台湾は島発展の重要なキーワードである。

与那国と台湾の関係は戦前・戦中にかけて親交があり、基隆や台北、宜蘭県の蘇澳鎮等を通じて、現在の花蓮市との交流に至っている。戦中(1933年頃)には「琉球村」と呼ばれる沖縄からの移住者が暮らす集落が形成されるなど、活発な交流があった。戦前、与那国島は東洋一といわれた鰹節工場があり(私の母方の祖父も鹿児島からこの仕事の関係で島に移住した)活力のある島として発展し、その頃、与那国島にとって日本の統治下であった台湾は、仕事、買い物、修学旅行の行先というように日常生活の場であった。戦後は台湾との密貿易の中継基地として人、物、金が島に集まり、昭和22年には流動人口も含め約1万2千人まで膨れあがった。しかし、その人口も戦後の動乱期を過ぎ、国境線が確定すると同時に台湾との交易が困難になり、動脈が切れたかのように人、物、金の流れがストップし文字通り端っこの島となった。その後の島の衰退は言うまでもない。

与那国町は1982年から台湾・花蓮市と友好姉妹都市提携を結んでおり、2022年には締結40年を迎えたことを契機として、訪問団を結成し島から直接台湾へ船で乗り入れる計画であったが、コロナ渦の影響もあり計画は休止となった。35周年の時も台湾東部大地震で中止となるなど、40年間の経験を通じて外国との交流は一筋縄ではいかない事もよく理解している。

地理上も、歴史上も深い関係にある台湾へは、これまでも様々なアプローチを仕掛けてきた。しかし、晴れた日には年に数回ほど島影が望める近さにある台湾も国際政治的には遠い存在である。与那国には、国際港として開港した港がひとつもなく、当然CIQ(税関、入管、防疫)の施設や体制が整っていないことも要因の一つである。

そこで、与那国が困窮を打破する打開策として、「国境交流特区」構想を2005年と2006年に国に対し申請してきた。結果は、残念ながらほぼ不可として退けられてきた。そのことから、作戦を変更しチャーター便を飛ばすなど、台湾との直接交流の実績を重ねてきたのである。そして、2019年より開港が難しいのであれば、不開港のままで制度的に与那国から外国への入出港ができる可能性の調査、そして台湾との間の高速船就航実現させる事業を実施してきた(事業の内容については別の機会に譲りたい)。

これまで、国同士の特別許可により特例的に与那国へ直接船が入港した事例は幾度かあったが、あくまで特例である。私たちは合法的に入出港できることが、これからの与那国にとって重要な意味を持っていると考えている。今回の事業の中で法的になんとかクリアできることが示され、船舶による直接入出港の道が開けた。

しかし、肝心の国際航路の基準を満たした船舶が国内で見つからず、かわりに台湾で船舶を見つけ今年4月には社会実験として与那国―台湾間を船舶による往来が実現する予定であったが、船舶会社の都合により契約の締結がかなわずこの社会実験も残念ではあるが中止となった。

しかし、手続きを経れば、開港していない与那国からも船舶による入出港が可能であることが示されたことは今後の展開にとって大きな意味をもつ。 与那国から望む台湾の島影 筆者撮影混沌とした時代の中、5年後、10年後がどうなっているのか予測するのは難しい。ただ、自衛隊誘致により人口減少にそれなりに歯止めがかかったが、新たな産業を興すなど何かしらの対策をとらなければ人口減少へと転じていくことは明白であり、自治機能を維持していく上で必要な限界値に近づいていることは確かだ。

与那国から望む台湾の島影 筆者撮影混沌とした時代の中、5年後、10年後がどうなっているのか予測するのは難しい。ただ、自衛隊誘致により人口減少にそれなりに歯止めがかかったが、新たな産業を興すなど何かしらの対策をとらなければ人口減少へと転じていくことは明白であり、自治機能を維持していく上で必要な限界値に近づいていることは確かだ。

島の特徴として、経済、文化、行政など全ての面においてこの島が様々な中心地(八重山圏域、沖縄圏域そして日本全体)から距離があること、面積、人口、市場などの規模が小さいこと、さらに台風などの自然災害を受けやすく、農作物被害、空路や海路の欠航、それによる観光客のキャンセルなど経済活動が外的環境として常に左右される負の要因があげられる。逆に、孤島であるがゆえに面積の割に固有種が多いなど特有な自然生態系があり、他地域との交流が少なかったため独自の文化、歴史、風土が残っているなど優位な面もある。さらには、すでに述べたように、国境に接しているという特異性があげられる。

それらをふまえ、領土、領海、EEZの保全のための「安全・治安の確保」「離島地域の保全」「定住促進のための産業振興」「海洋環境の保全」「国際交流」などをどのように制度化し、具体化していくのかが今後の課題であり、その一つとして国境交流の推進がある。

政治的に日本との国交がない台湾とりわけ東海岸側は、与那国を含む八重山諸島を沖縄本島や本土進出への足がかりにしたい思いもあり、台湾側にも与那国との直接往来はメリットがあると期待している感がある。こうしたメリットを双方が認識すれば交流は進み、かつてのように大きな広がりを見せることも夢ではない。

国の制度の高い壁を打ち破るべく、実現に向けて模索中であり、タイトルの「黒潮を超える」の“超える”は直接往来のことだけでなく、法的にも乗りこえたい思いも込めている。

与那国空港から飛行機に乗るとわずか30分、高速船を使えば約2時間から3時間で台湾へいくことができるという地理的利点を生かし、この「近くて遠い」台湾へ与那国島からいつでも自由に往来できるよう、日本の西の端の玄関口を目指している。

-

「境界地域をつなぐネットワーク」(2024年5月30日掲載)

-

「危機の中の境界地域―稚内・根室・八重山列島を事例として」

研究代表・法学部教授 川久保文紀

領土や国境が社会的な構築物であるという見方は国内外の学界においても定説になりつつある。国家主権はグローバル化や安全保障環境の変化によって常に影響を受けており、領域的に固定化された領土や国境という考え方に立脚すれば、今日の変容する国家主権の在り方を説明することは困難である。こうした視点に立てば、国境政策に関与する国家以外のアクター(地方自治体、大学などの研究機関、市民社会組織など)の存在も視野に入れ、生活圏の眼差しを意識した観点から領土・国境問題を捉えていく視座が必要になってくる。

日本は、ロシアとの北方領土問題、韓国との竹島問題、中国との尖閣諸島という3つの領土・国境問題を抱えている。日本政府は、3つの問題に関して、それぞれが歴史的にも国際法上も日本の「固有の領土」であり、とりわけ、日本が実効支配を行い、「国有化」した尖閣諸島に関しては、領土・国境問題それ自体が存在しないとの立場をとっている。しかしながら、国境画定に関する研究ユニット(IBRU)をもつ英国のダラム大学は、世界の境界・国境紛争マップを作成し、その紛争のうちの中に、尖閣諸島がそのひとつに含まれるとしている。ソ連・ロシア史研究の泰斗である和田春樹東大名誉教授によれば、日本政府が主張する「固有の領土」とは、「一度も外国の領土となったことがなく、日本の領土でありつづけている土地だと強調する概念」だとされ、われわれが、この「固有の領土」という言説に固執すればするほど、あらゆる外交交渉や解決策の糸口を探ることも困難になると主張する。この論理は、相手国に対してもあてはまることはいうまでもない。歴史問題と領土・国境問題を一緒くたに結びつける感情的な議論は、双方にとって不毛であり、冷静な態度に基づく未来志向のアプローチが必要であろう。

日本の陸域面積は約38万平方キロで世界62位であるが、排他的経済水域(EEZ)と領海を入れた日本の面積は約447万平方キロになり、世界6位になる。これは、日本が約14,000の島から構成される海洋・島嶼国家であるということを端的に表すデータである。日本の領土の維持と食料安全保障の観点から、漁業が果たしてきた役割は極めて大きいが、1970年代のEEZの設定によって他国の領海以外の沿岸水域で操業してきた日本の漁船が追い出され、日本の漁業が大きく衰退してしまったことはあまり知られていない。EEZは沿岸から200カイリであり、日本が主張する中間線は沿岸国と重複し、相互承認しているEEZはほとんどないとされる。国境の海から締め出されてしまった日本の漁船は、漁場を失い、日本の周辺水域は他国の漁船によって取り囲まれているのが現状である。いわゆる国益が漁業を生業とする生活者の利益を凌駕してしまった帰結である。

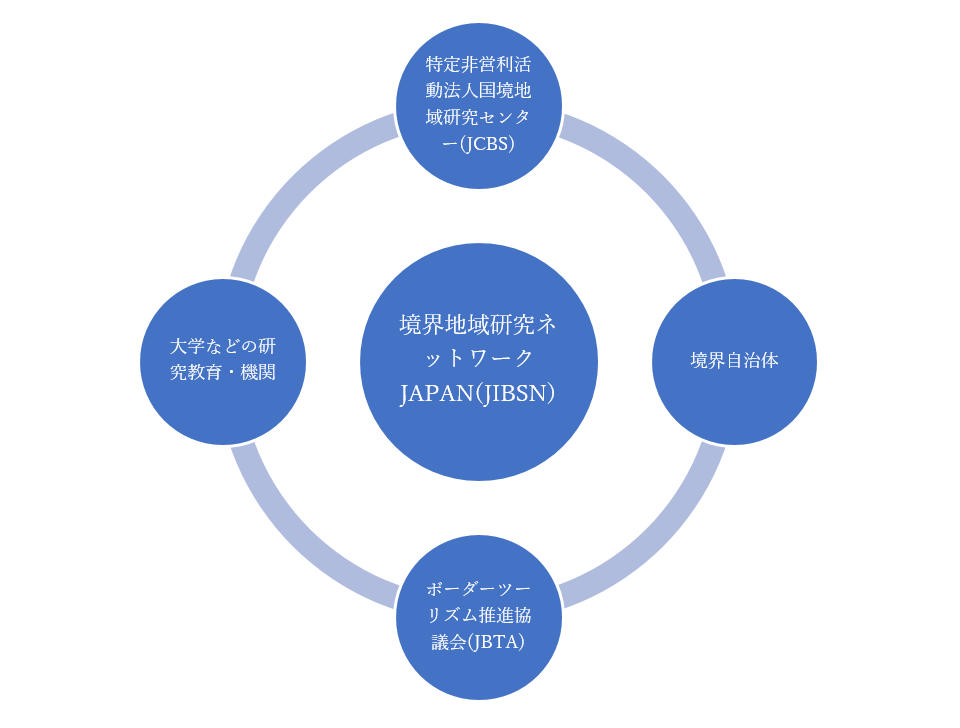

領土・国境問題に関して、中央政府の専権事項であるという「上からの」アプローチが支配的であるが、近年では、国境離島を含む形で日本の「端」に位置する境界地域の自治体関係者、研究者、ジャーナリストなどが連携し、地元住民の声を中央政府の国境政策に反映させる「下からの」国境アプローチが活性化してきた。2011年、境界自治体の実務者と研究者の意見交換の場として、境界地域研究ネットワークJAPAN(Japan International Border Studies Network:JIBSN)が設立された(中央学院大学社会システム研究所は2023年に21番目の加盟団体になった)。これは、日本の境界地域が抱える諸課題を多角的に検討し、政策提言を行う研究ネットワークである。事業活動の内容として、(1)国内外の境界地域に関する調査および研究の企画、実施および支援、(2)境界地域の地方公共団体の交流,連携および情報発信の支援、(3)境界地域研究の成果の相互活用と共有化および公開、(4)境界地域の自立と活性化に寄与する政策提言、(5)人材育成のための連携および協力、が挙げられており、日本の境界地域の安定と振興のために活動している ※1。2014年には、特定非営利活動法人国境地域研究センター(Japan Center for Border Studies: JCBS)が設立され、研究者や実務家のみならず、一般市民による参画を基礎とすることがその大きな特徴となっている ※2。2017年、国境をツーリズムの資源とする観点から、ボーダーツーリズム推進協議会(Japan Border Tourism Association: JBTA)が、境界地域及び近隣諸国などへの「旅」を素材としたボーダーツーリズム(国境観光)の普及、定着、需要の拡大を目指し設立された ※3。これは、観光事業者などの民間企業や地方自治体などとの密接な連携を通じて、経済的な振興、観光の活性化、伝統文化の紹介などを行い、境界地域の地方創生に寄与している。 図:境界地域をつなぐネットワーク※1)境界地域研究ネットワークJAPAN

図:境界地域をつなぐネットワーク※1)境界地域研究ネットワークJAPAN

※2)特定非営利活動法人国境地域研究センター

※3)ボーダーツーリズム推進協議会

こうした領土・国境問題に対する発展的解決を図るために必要な連関的かつ重層的な取組みの核心は、国境離島に代表される境界地域に住む人々の生活や身体性を視野に入れることであり、国家を越えた枠組みや思考にもとづいて真の意味での国益とは何かを考える柔軟かつ揺るぎない姿勢をもつことであろう。

<参考文献>

岩下明裕『入門 国境学:領土・主権・イデオロギー』中公新書、2016年

濱田武史・佐々木貴文『漁業と国境』みすず書房、2020年

和田春樹『領土問題をどう解決するか:対立から対話へ』平凡社新書、2012年

アレキサンダー・ディーナー/ジョシュア・ヘーガン(川久保文紀訳)『境界から世界を見る:ボーダースタディーズ入門』岩波書店、2015年 日本最西端 与那国島(2019年3月)

日本最西端 与那国島(2019年3月) 旧樺太航路の発着場 稚内港北防波堤ドーム(2022年8月)

旧樺太航路の発着場 稚内港北防波堤ドーム(2022年8月)

-

「ボーダーを越えて」(2023年10月2日掲載)

-

個人事業主、前稚内市役所国際交流課長・サハリン事務所長 三谷 将

「ボーダーであることは、世界とつながっていることだと実感する毎日だ」。

これは2020年1月3日、北海道新聞朝刊の紙面にて現在に至るまで私が執筆を続けている連載コラム「朝の食卓」における私の第1回掲載原稿(タイトルは「ボーダーを越えて」)の文言の一部だ。

この時私は、サハリンを日本時代の樺太と結びつけて語りたがる日本の風潮(注1)に抗い、「日本とロシアという枠すら越えた、この地域でしかあり得ない歴史の集積が今へと続く」多国籍な世界であることを、実際に出会った人々の事例を示しながら、世界に通じるボーダーとして描く意義を強く意識した。

この時使ったボーダーの用語は、既に北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター、JIBSN(境界地域研究ネットワークJAPAN)等において「ボーダーツーリズム」の定義もなされていたが、それは単なる国境以上の幅広く多面的な意味合いを持っている。

この時、私が何気なく使ったボーダーという用語が、その後数年で、その意味合いを急速に変容させていくとは、当時の私に知る由も無かった。このエッセイでは、稚内市のサハリン駐在員として実務的な国境の現場に長く立ち会った、サハリン交流の当事者の一人である私の経験を基に、ボーダーの用語とそれに関わる意識の変容について、以下、考察する。

私がサハリン事務所長として現地赴任した2019年当時、その任務は稚内市を含む北海道北部地域とサハリン州との人材、文化、経済の交流を促進することに注力されており、それは稚内サハリン定期航路(2018年限りで運休中)の再開という目標とも相まって、ボーダーの語感は楽天的かつ極めて好意的な受け止め方がなされていた。今思えば、その背景には当時の日ロ首脳の合意の下、友好善隣関係を進展させたいという両国の基本合意が前提としてあったことが、定期航路の再開に向けた当時の協議でのサハリン側の積極的な動きからも分かる。 2019年10月28日 ユジサハリンスク道北物産展(筆者撮影)そして2020年初頭、コロナ禍が世界的に猛威を振るい始める中、国境という物理的な意味でのボーダーが閉じるという事態に直面した。当時私は日本国総領事館、ロシア外交代表部、サハリン州政府らによる協議の場に居合わせ、事態が進展する様を身をもって経験した。(注2)

2019年10月28日 ユジサハリンスク道北物産展(筆者撮影)そして2020年初頭、コロナ禍が世界的に猛威を振るい始める中、国境という物理的な意味でのボーダーが閉じるという事態に直面した。当時私は日本国総領事館、ロシア外交代表部、サハリン州政府らによる協議の場に居合わせ、事態が進展する様を身をもって経験した。(注2)

この時ボーダーは、少なくとも我々世代の歴史で初めて「閉じることがあり得る」という経験がなされ、その事実は後々まで尾を引き、重大な影響を及ぼすことになる。ただ意識の面では、より深刻な意味を持つ「心のボーダー」までは形成されておらず、リモートという新たなコミュニケーションの形式が生み出された。

しかしこの時期に日ロ間を往来(成田-ウラジオストク-ユジノサハリンスク)した私は、日本人の深層意識において、ボーダーを危険なもの、自分とは異なる他者(外国人だけでなく日本の外に住む日本人も含む!)を拒むべきものと捉える、これまでとは異なる他国への差別的ともいえる考えが表面化しつつあるとも感じた。検疫措置の面でも、日本は海に囲まれた島国であり「いざという時は国を閉じる」ことが選択肢の一つとして現実に実行可能であることが示された影響は大きい。そして2022年、私が住む日本の北端のボーダーは、意識的な面でも物理的な面でも、決定的な破綻を迎えた。人々はこのことをロシア、ウクライナの問題のみに関連して捉えがちだが、単純にそれだけとも言い切れない。前年までのコロナ禍での「国境閉鎖」の体験により、実際の往来は不要、必要最小限の対話をリモートで、という認識が共有されつつあったことで、既にこれまでとは異なる世界観が人々の深層心理に刷り込まれていたという影響も決して見過ごせない。

また韓国、中国、台湾といった隣国と日本のボーダー地域との間でここ数年繰り返された事象(過度のインバウンドと、その反動ともいえる交流断絶、政治的対立を煽る外野のアジテーションの繰り返し)や世論の空気感を考えると、元々、世界情勢の変動という変数に過敏に反応しがちだった日本人の意識が、本来、共通の生活圏を築いて隣人として付き合うべき隣国との関係に、これまでと異なる抜本的なシフトダウンを徐々に生じさせてきた結果だと私は感じる。 2021年10月24日 秋のガガーリン公園(ユジノサハリンスク、筆者撮影)

2021年10月24日 秋のガガーリン公園(ユジノサハリンスク、筆者撮影) 2023年5月27日 プリゴロドノエの海岸(コルサコフ郊外、筆者撮影)つまり稚内で起こり私が経験したこと(隣国との交流断絶)は、今のロシアとウクライナ情勢に固有の事象ではなく、近い将来、日本の他のボーダー地域にも波及する可能性があると、私は考えている。

2023年5月27日 プリゴロドノエの海岸(コルサコフ郊外、筆者撮影)つまり稚内で起こり私が経験したこと(隣国との交流断絶)は、今のロシアとウクライナ情勢に固有の事象ではなく、近い将来、日本の他のボーダー地域にも波及する可能性があると、私は考えている。

実は私が中央学院大学社会システム研究所のプロジェクト研究に参加した意義は、まさにそこにある。私は長くサハリン交流や定期航路の再開に向けた交渉や実務に携わる中、直近の国境で直に外国(ロシア)と面するという点で、稚内市は北海道内の他の自治体より、韓国や台湾と直近に面する、距離的には遠方の国境自治体との方が共通の課題があるのでは、とずっと感じてきた。

私が本研究プロジェクトの代表である川久保文紀教授の知己を得たのは2018年、長崎県五島市で開催されたJIBSNセミナーの場で、私が日本の自治体の友好都市交流に関する類型論を発表した時だったと記憶する。

その後2022年、同教授と再会した際、私が抱いてきた上記の問題意識と、同教授が進めるプロジェクト研究の目的がまさに一致しており、私自身、竹富や与那国など八重山列島、根室など他のボーダー地域の実情を学べる良い機会と思い、この共同研究への参加を快諾したという経緯がある。稚内市は元々、日ロ、日ソ両国の政治的な対立を脇に置き、冷戦期さらにはその前から、のらりくらりと上手く立ち回って実利を得るという形で、サハリン交流の最前線を担ってきた地域である。それが今般の事態では「サハリン課」という他国の地域名を冠する全国的にもユニークな活動を行ってきた部署を一瞬で廃止し、さらにサハリンとの人流、物流を全て閉じるべきだという方針をすぐに示した。

それはおそらく国内向けの政治的なポーズが優先されたこともあるが、自身の地政学的意義や歴史的役割に無自覚だった点も否めない。何しろその時点では、サハリンは勿論、世界で何が起こっているのか正確に理解している者など誰もいなかったのだから。

稚内のほか、八重山列島、対馬など日本のボーダー地域にある自治体は、ある意味、日本外交の実務的な最前線とも言える。一自治体でありながら、他国と外交に類似した接触を直接、否応なしに得る立場である以上、自国と全く異なる法と慣習、政治的背景に折り合いをつけながら付き合う以外、方法がない。(注3)

私は今月からそれまでの職を辞し稚内を離れ、札幌近郊に拠点を移している。そこで改めて、地域による他者意識の差異を強く感じた。概して都市部の人々の意識は自己完結的、閉鎖的(他者を必要としない、そもそもボーダーという意識がない)なのに対し、辺境地域の人々の意識はより周囲の環境に敏感で、他者への意識が宿り易い(激し易い)のではないか。本来ボーダー地域にとって死活的に必要な他者との関係が切れることは、自身の衰退に決定的な影響を与えることであるということが無自覚のまま事態は進んでいると、私は非常な危機意識を感じる。

かつてないボーダーの危機の中、自分の身を振り返りこのエッセイを執筆しながらも、努めて冷静に情勢を分析すべきという傍観者の自分と、現実に抗い声を上げるべきという当事者との自分がせめぎ合っている。どんな時期や状況、場所であれ、他者とのコミュニケーションを自ら閉ざす理由とはならない。それは私自身が困難な状況の中、今年5-6月にサハリン渡航(成田-ウランバートル-イルクーツク-ウラジオストク-ユジノサハリンスク)した際、大勢のサハリンの人々に再会してその生の声を聴き、また助けられた思いから来る偽らざる実感である。本当の地域間交流は何かと絶えず自問自答しながら、日々過ごしている。

これからも北海道とサハリン間の交流と対話を支え続けるのが、これまでの経験を踏まえた私の役割であると信じており、自身の苦しみからも、他者との対話の断絶は人間の尊厳に関わる、より根源的なものだと思っている。(注4)

地域間交流には本来、そこまでの認識と覚悟が必要だということを、私は現場での経験から学んだ。

先に述べたとおり、今回この研究チームに参加する機会を得たことは、私にとって大変有意義なことである。まずは同様の課題を抱える他のボーダー地域の仲間や研究者らと共に、各ボーダーの変容と推移を比較、分析する中で共通する地域課題を見出すことができれば、それが困難な現状を変える糸口になり得ると考えている。

これまで実務者として、また親しい友人として、サハリンの人々と共にあり続けた私個人の思いからも、今後の展望と活路を見出したいというのは切実な願いである。

強い意志を持って、物事に取り組んでいきたい。(注1)

日本で出版、あるいは語られるサハリン関連の話題は、ほぼ樺太時代の日本に関する題材に限定されるのが実情である。読者の需要があるというのは勿論だが、私にとってそれは非常に一面的かつ自国中心的過ぎる見方であり、今に至るまで一般の日本人が持つサハリンの印象を実像とかけ離れたものにしてきた一因と感じてきた。現実のサハリンは韓国(加えて北朝鮮)、中央アジア(カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス等)、コーカサス諸国(ジョージア、アゼルバイジャン、アルメニア等)との強い関りの中で生活と経済が回っており、私が現地で出会う人も同様である。樺太=日本を過度に強調する論調は日本の愛国ノスタルジーの変形であると私は感じている。

(注2)

2020年2月28日、北海道の鈴木直道知事が緊急事態宣言を公表。翌29日、サハリン州のリマレンコ知事が北海道とのオーロラ航空定期便を中止する許可を求めロシア連邦政府に働き掛ける意向を表明。そこから私が稚内に一時帰国する3月4日まで連日、ロシア外交代表部、サハリン州保健省、ロシア連邦消費者監督庁などから北海道に対するサハリン州側の検疫体制強化について一連の発表がなされた。

(注3)

稚内市サハリン事務所と同事務所長は、日本の自治体の辞令に基づき任用される部署と職であるにもかかわらず、ロシアの法令の適用を受ける。その契約、経理、訴訟等の法律行為は全てロシア国内と同様に取り扱われると言う点で、極めて特異な存在である。

(注4)

他国との交流の可否判断に関し、単に経済的な利害の観点のみでなく、人間的という根源な価値判断を考慮に入れるべきと私は考えている。人間的とは英語のヒューマニズム ”humanism” 、元はラテン語のフマニスムス ”humanismus” であるが、具体的には14世紀後半のイタリア・ルネサンスで古典研究者らが自らをウマニスタ “umanista” と称したことによる。人間的とは本来、言語を大事にすることというのがその本意であり、対話によるコミュニケーションを肯定するものと私は認識している。

※注4の出典

今道友信 著 「西洋哲学史」(講談社学術文庫 1987年)