エッセイ

-

映画『ブルーボーイ事件』を観て考えたこと(2026年1月15日掲載)

-

共愛学園前橋国際大学国際社会学部教授西舘崇『ブルーボーイ事件』という映画が流行っているらしい。週末はほぼ満席で、平日でも7割が埋まるという盛況ぶりという(※1)。しかも、ロケ地はすべて群馬であり、筆者の友人も役者として参加しているとのことであった。

では、どんな映画なのだろう。興味がわいてきたので公式HPを見ると次のような説明があった。

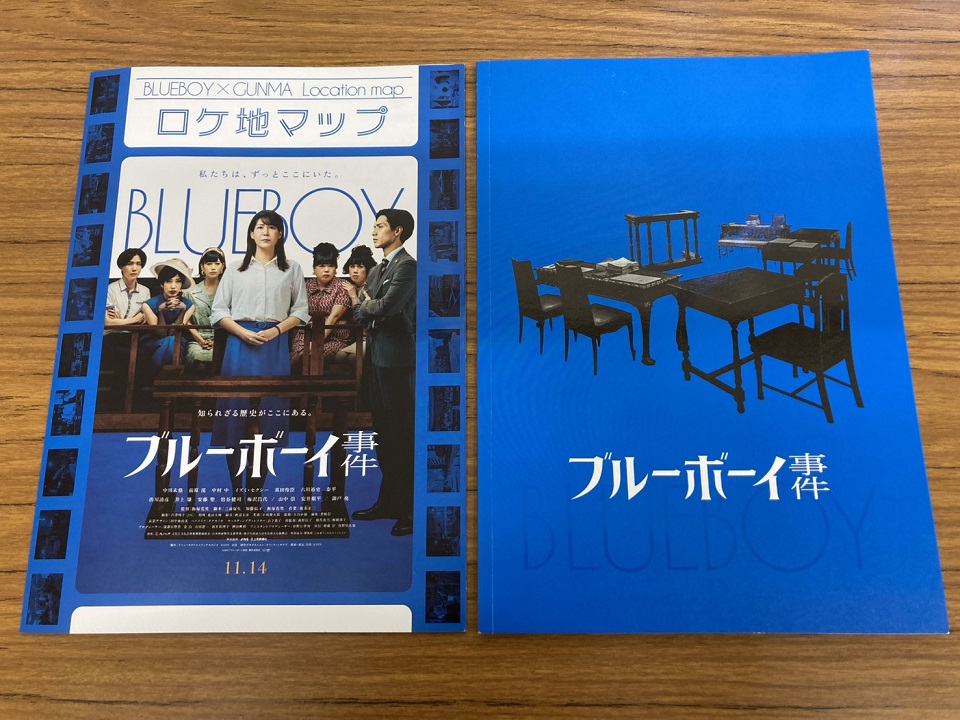

「『性別適合手術』が違法か合法かを争った、1960年代の裁判から着想。期待の新鋭監督のオリジナル企画を、数多くのヒット作を手がけるプロデューサーが惚れ込み映画化を決意」。 映画『ブルーボーイ事件』のパンフレットと

映画『ブルーボーイ事件』のパンフレットと

「ロケ地マップ」(筆者撮影)そしてさらに、1960年代後期、東京オリンピックや大阪万博で沸く高度経済成長期の日本。国際化に向け売春の取り締まりを強化する中、性別適合手術(※当時の呼称は性転換手術)を受けた通称ブルーボーイたちを一掃し街を浄化するため、検察は手術を行った医師を逮捕。手術の違法性を問う裁判には、実際に手術を受けた証人たちが出廷した。

と続く。監督は群馬出身の飯塚花笑(かしょう)氏。トランスジェンダーとしての自身の経験を描いた『僕らの未来』(2011年)がデビュー作で、2023年の『世界は僕らに気づかない』は国内外で高い評価を受けている監督のようだ(※2)。今回の映画ではまた、当事者たち自身、すなわちトランスジェンダー女性たちが主人公や主要キャストを演じているという(同上)。

筆者は、トランスジェンダーに関するニュースや性別適合手術のことについて知らないわけではなかったが、正直なところ大きな問題関心・興味を寄せてきた分野ではなかった。しかし、群馬出身という監督の本気さと映画の盛況ぶりに惹かれて観に行くことにした。

映画が始まって数分は、内容を気にしつつも、「このロケ地はどこだろう」「友人はどこに出ているのかな」などと考えている自分がいた。しかし話が進むたびにロケ地のことも、友人のことも忘れてしまい、どんどんとストーリーに引き込まれていった。最後のシーンは涙が出そうになるくらい感動した。

何が筆者を感動させたのか。そしてなぜゆえ、これほどまでに話題を呼んでいるのか。まだはっきりと言葉にできるか分からないが、少なくとも次の3点を指摘したい。

一つ目は、映画で描かれた当事者たちが自分たちの権利を、自分のためだけではなく、自分以外の誰かのために主張していたことである。その場所は法廷だけに限らないのだが、その多くが自分のため、そして同じような立場に置かれた人々のためであった。例えば、主人公のサチを突き動かしていたのは自分の幸せだけでなく、同じ境遇にある仲間たちの想いであった。被告人の医師は自身の正義を貫くというより、手術を望む当事者の生き方を理解しようとしながら、相手の立場に添って問診をし、手術を行なってきた人なのだと想像することができた。個人の生き方や考え方が尊重されることはもちろんあって良い。しかし、映画で描かれた当事者たちのまなざしは、大切であるはずの自分や自身の幸せを超えて、同じ境遇にある人々、そして今後生まれてくる次の世代(まだ見ぬ未来世代)の幸せにも向けられていたようにも思う。これが大きな感動を呼んでいるのではないか。

二つ目は幸せのあり方についてである。これは本編全体を通した主題の一つであると考えられるが、最後のシーンでの主人公のある一言は、筆者にとってはこの映画の価値を何倍にも高めるほどのインパクトがあった。それは、いわば「女性になりたいことを望む男性たちの想いが、『何となくわかってきた』ようになっていた」筆者自身へのカウンターパンチのようなものだった。

ネタバレになるので詳述はしないが、これは筆者がこの群馬で取り組む多文化共生・共創社会の実現にとっても大きな示唆を持つ。筆者はかつて、このエッセイ・シリーズ上に「日本人にとって ‘心地良い’ 多文化共生社会?」(2021年12月24日掲載)を書き、日本各地の様々な地域で進む「多文化共生社会」は、果たして誰のための共生社会なのかと問題提起した(※3)。外国ルーツの人々の暮らしも、彼ら・彼女らを取り巻く社会についても何となくわかったつもりになってしまい、その前提でもって施策やイベントを行うことの危うさを指摘したものであった。そして同時に、 相手のことを ‘真’ に理解することの難しさ(それゆえに、寄り添っていくことの重要さ)についても指摘した。主人公サチの最後の言葉には、「わかったつもりなるなよ」という強く、鋭いメッセージが込められていたように思う。

三つ目は、この映画の主題設定に関わるものである。本作は、ある出来事を新たな事実として掘り起こすというよりも、むしろ、実際は存在していたにもかかわらず、意図的に「見えなくされてきた現実」、すなわち「不可視化」された現実を浮かび上がらせている点に大きな意義があると思われる。社会学者の石田(2025)によれば、この映画はまさに「これまで特定の方向に整理されて、不可視化されていった『ブルーボーイ事件』を、史料の読み解きを通して別の形で語ろうとする重要な試み」(51頁)であった(※4)。

整理され、不可視化されてきた一つの具体例は、実際の裁判における弁護人らの考えであった。彼らは「性的倒錯者」(当時の表現)たちを「より深く」「了解的」に捉えるべきだと議論していたようである。ここで了解的とは「女として男を好きになり生活を共にしていこうとする意思や行動を、当人の世界観に即して他人も理解すべき」(同上:51)ということである。石田によれば、実際の裁判ではこの延長線上に、憲法上の「幸福追求権」についての主張もあったようだ。だが、これらの議論や主張は「法廷戦術において勝ち目が薄い時に、苦し紛れに出される方策」として捉えられる傾向があり、判決やその後の判例研究では重視されてこなかったようである(同上:50-51)。

映画の最後のシーンで語られていたのは「苦し紛れ」の議論ではなく、当事者たちの幸せのあり方とそれを追求する権利についての主張であった。法廷にて、さらにはブルーボーイ事件に関わる中心的な争点として、当事者たちの幸せが ‘主題化’ されていたのである。そのことに私たちの心は揺さぶられたのだと思う。

最後になったが、この映画の制作過程の一端が監督・飯塚氏による『上毛新聞』へ寄稿文に載っていた。それによると、映画の制作が8年前にスタートしたこと、コロナ禍により中断を余儀なくされたこと、制作が再開した後もキャスティングで難航したことなどが記されており、撮影が順調に進んだわけではなかったことを知った(※5)。

そんな経験を経ながらも、なぜこの映画を撮り続けたのか。飯塚氏は、映画の舞台となった1965年当時のことについて、「今以上に差別や偏見は強かったようで、資料を読みあさっていく中で、その壮絶な生活背景に言葉を失うこともあった」と述べ、さらに「法的には結ばれることがなくても、同性パートナーと生活する方々の存在など、私たちが生まれるはるか前から、自らの尊厳を守り、そして幸福を追求し、生活をする方々がいたことに感銘を受けた」と記している(※6)。ここには、自身もトランスジェンダーだという監督の想いが強く現れていると思うが、動機はそれだけではないと感じた。筆者はそれ以上に、飯塚氏が8年の歳月を通して、逆境にあっても前向きに生きようとする人々(これはトランスジェンダーだけに限らない)を描くことに大きな意味を見出していたのではないかと考えた。

主人公サチを演じた中川未悠は、トランスジェンダーの子供たちに、この映画をどう届けたいかと問われ、「誰かに嫌なことを言われてもサチや彼女の周りにいる人たちの存在に励まされるかもしれない。そういう映画であってほしいなと願っています」と語る(※7)。本作はまさに ‘今’ というこの時点だけでなく、次世代の子供たちにも、そしてこれまでも、これからも生きる世代にとっても、そうあり続ける映画だと思う。※1 上毛新聞「群馬発の映画『ブルーボーイ事件』 上映館は連日の大盛況『苦しさ分かった』尊厳をかけて闘う性的少数者を描く」(2025年12月11日付)。

※2 映画『ブルーボーイ事件』公式パンフレットを参照。

※3 西舘崇(2021)「日本人にとって ‘心地良い’ 多文化共生社会?」中央学院大学社会システム研究所「グローカルデザイン」HP(2021年12月24日掲載)。

※4 石田仁(2025)「解説 ブルーボーイ事件裁判記録 だれがだれの幸せを裁くのか」映画『ブルーボーイ事件』公式パンフレット、50-52頁。

※5 飯塚花笑(2025)「わが子のような映画 恩返し伝える県内ロケ(視点オピニオン)」『上毛新聞』(2025年10月25日付)。

※6 飯塚花笑(2025)「ブルーボーイ事件 尊厳守る姿発掘し感銘(視点オピニオン)」『上毛新聞』(2025年9月4日付)。

※7 前掲、公式パンフレット、13頁参照。

-

映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』を観ましたか?(2025年11月20日掲載)

-

中央学院大学 現代教養学部 教授

中川淳司本年10月末に封切られた映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」を、妻と観てきた。1975年に女性として最初に世界最高峰のエベレストに登頂した田部井淳子さんをモデルとして、エベレスト遠征のエピソードを織り込みながら、がんを宣告され、闘病しながら、東日本大震災で被災した高校生を富士山に連れていく活動を続けた晩年の姿を丁寧に描いた映画である。

私も妻も、学生時代に山岳部に所属して多くの山に登った。私は大学卒業前の1979年3月にエベレストのベースキャンプまでトレッキングした経験もある。そういうわけで、田部井さんの名前は以前から知っており、映画で彼女のどのような姿が描かれるか、とても興味があった。 (©クラブツーリズム旅行情報サイトクラブログ)映画では、吉永小百合さんが主役の「多部純子」を演じた。『文芸春秋』の11月号に、この映画について吉永さんが書いているが、それによると、吉永さんも若い頃に登山に親しんだとのことである。なるほどと思わせる、達者な山歩きのシーンが印象に残った。エベレストに挑戦した若き日の多部純子を演じたのは、女優ののんさん、エベレスト登頂前後のエピソード、帰国してからのメディアへの対応や、登山隊の内部のもめごとへの対処など、実話に忠実に描かれた多部純子役を好演していた。とはいえ、この映画が最も丁寧に描いたのは、多部純子とその家族の絆だった。山にかけた人生を送る妻を陰になり日向になり支えた夫の正明(佐藤浩市、好演!)、有名人になった母に反発して家を出たが、がんと闘いながら富士登山のプロジェクトに打ち込む母に共感し、プロジェクトを支えた息子(若葉竜也)、母のよき理解者となったその姉(木村文乃)。中でも、登山が縁で結ばれ、妻が著名な登山家となってからの長い年月をともに過ごしてきた夫のひかえめだが誠実なふるまいと、そのような夫に対して多部純子が信頼と愛情をもって接している姿が心に残った。

(©クラブツーリズム旅行情報サイトクラブログ)映画では、吉永小百合さんが主役の「多部純子」を演じた。『文芸春秋』の11月号に、この映画について吉永さんが書いているが、それによると、吉永さんも若い頃に登山に親しんだとのことである。なるほどと思わせる、達者な山歩きのシーンが印象に残った。エベレストに挑戦した若き日の多部純子を演じたのは、女優ののんさん、エベレスト登頂前後のエピソード、帰国してからのメディアへの対応や、登山隊の内部のもめごとへの対処など、実話に忠実に描かれた多部純子役を好演していた。とはいえ、この映画が最も丁寧に描いたのは、多部純子とその家族の絆だった。山にかけた人生を送る妻を陰になり日向になり支えた夫の正明(佐藤浩市、好演!)、有名人になった母に反発して家を出たが、がんと闘いながら富士登山のプロジェクトに打ち込む母に共感し、プロジェクトを支えた息子(若葉竜也)、母のよき理解者となったその姉(木村文乃)。中でも、登山が縁で結ばれ、妻が著名な登山家となってからの長い年月をともに過ごしてきた夫のひかえめだが誠実なふるまいと、そのような夫に対して多部純子が信頼と愛情をもって接している姿が心に残った。

スポーツの世界に限らず、若い頃に偉業を成し遂げたどのような人も、その後の長い余生を生きていかなければならない。田部井淳子さんは、見事に登山家としての人生を全うしたと思う。その意味で、彼女は尊敬に値する人ではあるけれど、彼女は一人でそれを成し遂げたわけではなかった。支えとなったのは、信頼と愛情で結ばれた家族、なかんずく夫の正明さんであった。今なお死病のイメージが強い癌と最後まで粘り強く戦いながら、登山家としての人生を精一杯生き抜いた彼女に、そして、それを支えた夫の正明さんに心からのエールを送りたい。

このところ、私も妻も登山からは遠ざかっていたけれど、近いうちに山に登ってみようと思う。2人で何度も登った夏の奥穂高岳にしようか、それとも那須の茶臼岳にしようか。もう若くはないので、まずは筋トレと有酸素運動にしっかり取り組むことにしよう。来年の夏が今から楽しみである。

-

「健康超人と神童に出会って!」(2025年10月14日掲載)

-

客員研究員 青木 章◎立山・黒部アルペンルートの旅

昨年の退職に伴って、長い公務員生活を労う旅も台湾、北海道に続いて今回が3回目です。

戦後復興期において、深刻な電力不足に直面していた関西地方の状況を打開するため、関西電力は、約513億円(現在の価値で1兆円を超える)の巨費を投じ、急峻な黒部峡谷での水力発電所建設を計画し、厳しい自然環境の中で行われた建設工事は映画にもなりました。

私は、この一大事業の足跡をつぶさに見たいと思い、9月15日から17日までの2泊3日で、「立山・黒部アルペンルート」に行ってきました。

東京駅に集合し、北陸新幹線「はくたか」で富山に行き、富山県側から立山、黒部、白馬、上高地を巡り、松本から特急「あずさ」で新宿に帰ってきました。

私はいつも一人旅ですので、どんな人に出会うか、隣の席にどんな人が座るかが、楽しみの一つでもあります。

今回の旅で出会った「健康超人」と「神童」を紹介します!

◎「健康超人」との出会い

東京駅からの新幹線で同席した方は、神奈川県から参加された88歳の男性でした。 この方は、東北地方から集団就職で関東に来られて、5社ほど会社を立ち上げ、十数年前に奥様を不治の病で亡くしたそうです。

その時に「奥様の分まで健康で生きよう!」と決意し、お酒をやめ、味噌汁やスープなどの塩分の多い汁物もやめ、毎朝ラジオ体操をし、昼間はスポーツジムに通っているそうです。 今は一人暮らしだそうです。

確かにアスリートのようにスリムで、贅肉はまったく無い体形です。 でも所詮88歳のお爺ちゃんだと思っていました。

2日目にケーブルカーや電気バスなどを乗り継いで黒部湖(黒部第四発電所)に着きました。 ダムからは観光のための放水がされていました。 この放水をダムの上からではなく、正面から見ようと思い、数百段、いやもっとあるかも知れない展望台への階段に向かって、集合時間もあるので、ツアーの人たちとは離れて、先を歩いていましたら、「青木さーん」という声がしました。

振り返りますと88歳のお爺ちゃんです。 「どこへ行くの?」との問いに、「あの展望台まで行ってダムの放水を正面から見ようと思って!」と答えると、「迷惑をかけるかもしれないけど、私も連れて行ってください!」と言われました。 集合時間もありますし、私自身73歳で自分のことで精一杯で、他人の事まで面倒見られない状況でしたけれども、お爺ちゃんの挑戦しようという意志を尊重し、一緒に階段を歩き始めました。

さすがに、少し遅れて待ったりしたこともありましたが、正面から放水を見て、何とか集合時間に間に合いました。 私も若い振りをしていましたが、正直言って、やっとの思いでした。 それに比べて、完歩した88歳は、「超人」の一言です。

それが縁で、二日目の夕食は一緒に取り、感謝されるとともにお酒をご馳走になりました。 普段一人暮らしですので、会話をしながら一緒に行動できたのも嬉しかったようです。

夕食の時、人生の様々なお話を伺いました。 昔で言う丁稚奉公から始め、当時の高度経済成長に乗って面白いように事業を拡大していったとのこと。 今は息子さんに会社を譲って、悠々自適な暮らしの中で、「貯筋(肉)」をしていることなどを話してくれました。 確かに足腰を鍛えることで、死亡のリスクが減ることが話題になっています。 私も、少しお腹を凹ませる努力をしなければと思いましたが、「体重を減らすとゴルフのボールが飛ばなくなる!」という屁理屈で自分を納得させています。

88歳のお爺ちゃんの一途な想いと努力を聞いて、私も頑張らなければとの想いを新たにしたところです。

◎神童との出会い

電車の関係で、東京駅での集合場所に少し早く着いて受付をして待っていると、小学生らしき男の子と、お母さんらしき女性とお祖母ちゃんらしき女性のトリオが受付を済ませました。 私は、小学校の授業もしていますので、15日は祝日ですが、16日、17日は平日ですので、「僕、何年生?」と、つい声をかけてしまいました。 すると「僕3年生」と笑顔で答えが返ってきました。

すかさず「学校は?」と聞くと、「先生に休むと言ってきた!」との答え、私も「そうか、たまにはそれもいいね!」と言いました。 それがきっかけで9歳の3年生と仲良しになりました。 お母さんとしては、お風呂の時に女湯に連れていくのも嫌がるし、かと言って一人で男湯に行かせるのも心配で困っていたそうです。

宿に着いた時に、「息子が青木さんと一緒にお風呂に入りたいと言っているので、お願いできないでしょうか?」と声がかかりました。

私としては、最近、孫も一緒にお風呂に入ってくれないので、「いいですよ!」二つ返事で返しました。 熱いお湯は苦手のようでしたが、露天風呂でいろいろお話をしました。 それからは、散策や食事なども一緒にするようになり、家族のような関係になりました。(私だけの勘違いですけど!)

この3年生、私がこれまで関わってきた小学校低学年の子とは、ちょっと違っていました。

ツアーのチェックポイントで添乗員さんが確認のための点呼をとったり、みなさんのご機嫌を伺うと、いち早く大きな声で反応します。

食事(バイキング)の時には、料理を運んでくれますし、私が箸を落とすと素早く替えの箸を持ってきてくれます。

散策の途中で外国人に会うと、自分から自発的に「ハロー」と声を掛けることができます。 何にでも興味を示し、質問してきます。

でも川や池にいる魚を靴を濡らして追いかけたり、昆虫や草花に強い関心を示し、集合時間が迫っているにも拘わらず動こうとしなかったり、子どもらしい面もあります。

この神童には、これからも、積極性を大事にしながら、大らかに育って欲しいと願っています!

このツアーが縁で、「これからも会おうね!」ということになっています。

私と同じ「阪神タイガースファン」ですので、今度会う時には、知人である阪神タイガースの元監督の和田豊さんからいただいたグッズをプレゼントしようと思っています。

今回は、41人のツアーでしたが、わざわざ岡山から東京まで夜行バスで来て、このツアーに参加し、また夜行バスで岡山まで帰る人など、多くの人と素晴らしい出会いがありました。

みなさんも、素敵な出会いを探しに旅に出ませんか!

-

「日本人ファースト」(2025年9月1日掲載)

-

中央学院大学社会システム研究所教授 福嶋浩彦「日本人ファースト」といったスローガンを選挙の看板公約に掲げた政党が大きな支持を集めたのは、今回の参院選が初めてだろう。

私たちと外国人の向き合い方を正面から議論するのは大変よいことだと考える。むしろ今まで不足していた。そしてその議論にはいろいろな意見があってよい。ただし、不正確な、あるいは事実と異なる情報をもとにした外国人攻撃につながってしまったら、それはとても怖いことだと考える。

●本当に外国人だけを優遇?

元「国連理事」のO氏が「ついに、日本政府が外国人留学生に返済不要の1千万円を配っていることがばれました。奨学金をもらった日本人学生は、社会人になってから苦労して返済しているのに、返さなくていい1千万円だったら誰もが貰いたいですよね」という主旨の話をしていた(街頭演説の動画)。

NHKの検証ニュース(NEWS WEB 2025.6.28)よると、これは文科省の「次世代研究者挑戦的研究プログラム」という制度のことで、大学院生(博士課程後期)全体を対象としている。当然、支給を受けているのは日本人が一番多い。支給を受ける外国人院生も多いが、外国人だけ得をしていると言うのは、間違った印象を広げることになるだろう。

SNSなどからの情報で、「外国人への生活保護は違法」と思っている人も結構多い。しかし、2014年の最高裁判決は、「外国人は生活保護法に基づく受給権を持たない」との判断を示すとともに、「行政措置による事実上の保護の対象となり得るにとどまる」と述べている。つまり、法律上の権利はないが、行政が必要性を判断し支給することは認めている。

外国人を社会の必要な労働力として受け入れている以上、病気など様々な事情で生活できなくなったら知らん顔、では済まされないだろう。生活や言語、教育、医療などのサービスを充実させないと、必然的に様々な問題が起こり、治安も悪くなる。

なお、外国人に税金を使う面だけが強調される傾向があるが、外国人も日本人と同じように税金や社会保障費を払い制度を支えている。

●違う意見の人が話し合える場が大切

今日、これまでの社会の仕組みや価値観があらゆる場面で行き詰まり、大きな転換を迫られているように思う。そんな中で、物事を単純化し、一つ悪者を決めて攻撃し、市民の不満や怒りをあおって自分たちの支持を拡大するという手法が目立っている。少し前まで、高齢者に金をかけるから現役世代が苦しいと言われていたが、今は外国人のせいに変わったようだ。少し前まで、日本経済の停滞はデフレで物価が上がらないせいと言われていたが、今は物価高の中、消費税が悪い、財務省が悪いと声高に叫ばれている。

言うまでもなく物事はそんなに単純ではない。こういう時代こそ、様々な角度から事実をできる限り正確に理解し、多面的に議論していく姿勢が重要だ。とくに、意見の違う者同士が熟議し、試行錯誤しながら未来への選択をしていくことが大切ではないか。

-

「豊田堰(小貝川)を訪ねて」(2025年8月18日掲載)

-

学校法人中央学院 常務理事 佐藤 寛

図1) 江戸時代の小貝川流域

図1) 江戸時代の小貝川流域

出典:小貝川の治水と洪水の歴史|龍ケ崎市公式サイト今年の夏は日本全国で例年を上回る記録的な猛暑日が続出した。40℃を超える酷暑日の地点も複数観測され、高温と降水量不足が複合的に作用した結果、農作物に深刻な被害が発生している地域が報告されている。

このような状況の中、7月中旬に小貝川に位置する三つの堰のうち、豊田堰の現地調査を実施した。筆者は以前に福岡堰と岡堰を訪ねており、今回の訪問によって三つの堰すべてを訪れたことになる。

調査日は真夏の太陽が照り付ける暑い日であった。豊田堰周辺には小貝川で釣り糸を垂れる釣り人をひとり見かけたくらいで、他には人影もなく、コンクリート製の堰を横断する自転車や自動車が時折通過する程度で、全体的に静寂な環境であった。堰の周辺は見渡す限りの緑一色の水田が広がる。豊田堰周辺は、秋になるとまばゆいほどの黄金色の稲穂が垂れる風光明媚な景観を形成する。 写真1) 豊田堰

写真1) 豊田堰

撮影:佐藤寛 2025.7.19豊田堰は小貝川を跨る取手市(右岸)と龍ヶ崎市(左岸)に設置された可動堰である。農業用水を初め、水害対策や河川維持などの水量調整のための重要な役割を担っている。現在、茨城県龍ヶ崎市豊田町に豊田堰管理所があり、その周辺地域の水田にはたゆまなく水を供給している。

江戸時代、新田開発を目的として小貝川に三つの堰が築造された。これらは福岡堰、岡堰、そして豊田堰であり、当時から三大堰と称されていた。豊田堰は徳川幕府の普請役伊奈忠治によって、寛文年間(1661~1672)に設置された。江戸幕府が新利根川開削時に水を霞ヶ浦に用水路を整備したが、水害が多いため用水路を締め切った。この部分に堰を設けたのが豊田堰の始まりである。その後、明治14年(1881)に木造り堰枠を設置、その後、明治34年(1901)には煉瓦造りとなり、さらに昭和52年(1977)に現在の姿の堰が完成した。総延長275mで河道全幅を可動堰として計6門からなる。

現在の豊田堰が完成したことによって、水害対策や灌漑用水など水量調整施設として安定した水供給により、龍ヶ崎市、取手市、河内町、利根町の2市2町の1,800haの水田を潤し、周辺地域は緑豊かな稲作地域となっている。 写真2) 豊田堰から豊満に引水される用水路(二股に分水)

写真2) 豊田堰から豊満に引水される用水路(二股に分水)

撮影:佐藤寛 2025.7.19 写真3) 豊田堰調査中の筆者

写真3) 豊田堰調査中の筆者

撮影日:2025.7.19今年の春から日本のスーパーマーケットやコメ屋の店頭からコメが消える騒ぎが起こった。「令和の米騒動」と称されるほど大きな問題になった。

政府は新たに農林水産大臣を充て、その対応に苦慮した。政府の備蓄米を放出することによって、一時凌ぎの対応に追われた。備蓄米は「古々古米」と呼ばれるもので、2,000円弱の価格で販売された。早朝から長蛇の行列で備蓄米を求める市民の姿が報道され、まさしくコメの生産調整政策の失敗が浮き彫りになった。

コメは単なる食料に留まらず、日本人の文化や生活慣習、さらには日本社会の基盤そのものである。第二次世界大戦後には、食糧難を克服するために手賀沼や八郎潟をはじめとして日本全国で開拓事業が大規模に展開され、食糧供給の安定化が図られてきた歴史がある。

しかし、今回の米騒動は、コメが市場から姿を消し、価格が高騰する事態を招いた。これにより、日本国民は「コメがない」「コメが食べられない」「日本米がない」という未曽有の状況に直面し、これまでのコメに対する安心感が根底から損なわれている。

日本人にとって主食であるコメは、いつでも、どこでも、安価で、安心・安全の日本米があるという認識が、今回の米騒動で根底から揺らぎ、従来のコメに対する意識が国民の心に不信感が芽生えた。

先人たちは、豊田堰をはじめとする日本各地の水利施設を築き、干ばつや水害と闘いながら、利水と治水の両立を図ってきた。その努力が現在の豊かな稲作文化として「瑞穂の国」を日本に築き上げてきた。

今後、農業生産者が安定した稲作に取り組める環境、そして消費者が安心・安全なコメを購入することができる環境を構築するためには、持続可能な農業政策が不可欠である。

今後の農業政策の動向に期待が寄せられている。参考文献- 小貝川の治水と洪水の歴史|龍ケ崎市公式ホームページ (アクセス2025.8.8)

- 「農村工学研究部門メールマガジン」第176号(2025年1月号)22

- 豊田堰(龍ケ崎市)/利根西部地区 経営体育成基盤整備事業(利根町)-いばらきの農村発見 (アクセス2025.8.12)

- 美土里ネット豊田新利根 (アクセス2025.8.12)

-

「神楽坂から発信する『本物』の日本伝統文化体験 ―日本の魅力を世界に伝える山田氏の取り組み―」(2025年7月31日掲載)

-

一般社団法人 日本グローバルイニシアティブ協会

綿貫雅一今回のエッセイでは、東京・神楽坂から本物の日本の伝統文化の魅力を世界に発信している株式会社EDO KAGURA代表の山田真也氏の取り組みについて紹介したい。

【世界に向けて「本物の日本文化」を発信する時代】

現在、日本の伝統文化が国内外から再び注目を集めている。特に、知的好奇心が旺盛で本物志向の強い欧米・豪州の富裕層旅行者の間では、「本物の伝統文化体験」へのニーズがかつてないほど高まっている。しかし、実際には観光地で見かける体験プログラムの多くはパフォーマンスや簡易な模擬体験にとどまり、真の「本物」に触れる機会は限られているのが現状である。 その中で、東京・神楽坂から「本物」の日本伝統文化を世界に発信しているのが、株式会社EDO KAGURA代表・山田真也氏である。山田氏の活動は、単なる観光やおもてなしの枠を超え、伝統文化の本質と魅力をダイレクトに伝える新しい発信の形を切り拓いている。

その中で、東京・神楽坂から「本物」の日本伝統文化を世界に発信しているのが、株式会社EDO KAGURA代表・山田真也氏である。山田氏の活動は、単なる観光やおもてなしの枠を超え、伝統文化の本質と魅力をダイレクトに伝える新しい発信の形を切り拓いている。

【発信の中核にある「本物」へのこだわり】

山田氏は兵庫県姫路市出身。大学卒業後、約30年にわたり金融機関で投資運用業務に従事し、富裕層顧客との豊富な交流経験を持つ。2021年に株式会社EDO KAGURAを設立し、「NINJA KOTAN」「神楽坂雅遊」などの伝統文化体験ブランドを展開。自身も43か国・200回を超える渡航経験を有する旅行愛好家であり、多様な文化や旅行者の感性を深く理解している点が強みである。なぜ「本物」にこだわるのか。それは、彼自身が世界を旅する中で感じた「本物の文化担い手」との出会いが、最も心に残る体験だったからである、との弁。表面的なパフォーマンスではなく、文化の本質に触れる体験こそが旅の醍醐味であり、人生を変える感動となる。その信念が、山田氏の発信の原動力となっている。 神楽ごよみ「手妻の会」の一コマ

神楽ごよみ「手妻の会」の一コマ

一番左が山田氏【神楽坂から発信する伝統文化体験―「誰と体験するか」の重み】

2024年4月、EDO KAGURAは神楽坂を拠点に、インバウンド富裕層向けの本格的な伝統文化体験ツアーを開始する。能楽、雅楽、芸者、幇間、太神楽、手妻などの伝統芸能から、浮世絵摺り、組紐、染色、和菓子や茶道、和食、豆腐づくり、さらには座禅や居合道場体験まで、多岐にわたるジャンルを網羅している。 最大の特徴は、すべての体験が長年修練を積んだ本物の演者や職人による直接指導であること。「何を体験するか」以上に「誰と体験するか」に徹底してこだわり、体験者の知的な問いに専門的かつ深い知識で応じることができる。このようにして、単なる「イベント」ではなく、文化の核心に触れる「学び」として、日本伝統文化の本当の価値を体感できる。【伝統文化の意義と魅力を「世界へ」】

最大の特徴は、すべての体験が長年修練を積んだ本物の演者や職人による直接指導であること。「何を体験するか」以上に「誰と体験するか」に徹底してこだわり、体験者の知的な問いに専門的かつ深い知識で応じることができる。このようにして、単なる「イベント」ではなく、文化の核心に触れる「学び」として、日本伝統文化の本当の価値を体感できる。【伝統文化の意義と魅力を「世界へ」】

山田氏は、伝統文化体験を通じて積極的に「日本の本物」を世界に発信している。その活動は、体験者の心に深い感動を残すだけでなく、職人や演者たちに誇りと収入、ひいては文化継承の活力をもたらしている。実際、インバウンド旅行者の満足度調査でも伝統文化体験をした人の満足度は非常に高く、リピーターの増加に直結している。

観光庁の調査によれば、「歴史・伝統文化体験」を希望するインバウンド旅行者は欧米・豪の来訪客の約77%に達し、富裕層ほど深い体験や対話を重視する傾向が顕著である。EDO KAGURAのプログラムは、文化的背景の丁寧な解説や、初心者でも安心して参加できる設計によって、こうしたグローバルな知的好奇心に応えている点が特徴である。さらに、伝統文化体験の有無と旅行満足度には0.82という非常に高い相関があり、体験者の多くが「大変満足」と評価している。

【「伝統文化街道」構想―地方と都市をつなぐ新たな発信】

山田氏は、神楽坂からの発信にとどまらず、地方の「本物」の伝統文化とも連携し、日本全国をつなぐ「伝統文化街道」の構築を目指している。東京で出会った文化に感銘を受けた旅行者が、さらに地方を訪れ、その土地ならではの伝統芸能や工芸、食文化を体験する―そんな新たな旅の流れを発信し、日本全体の文化価値を高めていくことが目的である。

この発信の波は、体験者と職人・演者、さらには地域コミュニティの間に新たなつながりと活力を生み出し、地方創生の起爆剤にもなり得る。「本物の日本文化」を深く知った旅行者は、より質の高いリピーターとして日本への理解と愛着を一層深めていくことが期待される。

【インバウンドで日本が再発見される今―未来へのバトンを手渡すために】

コロナ禍を経て、インバウンド観光は再び活況を呈しつつある。世界中の旅行者がいま、「本物の日本文化」に強い関心を寄せており、私たち日本人自身も、まだ知らない伝統文化が数多く眠っている。山田氏は「まずは私たち自身が体験し、学び、その価値を世界に発信していくことが重要です」と語る。数百年にわたり受け継がれてきた文化を、私たちの世代で守るのか、それとも失ってしまうのか―その責任と可能性は、今まさに私たちの手の中にある、と言える。

神楽坂発の新たな伝統文化体験は、日本の奥深い魅力を世界に伝える「文化の架け橋」である。また人口減少や流出、基幹産業の衰退が著しい地方においても、日本の伝統文化を掘り起こし、インバウンド観光へと繋げる取り組みは、ひいては持続的な地域発展にも寄与するものである。

山田氏のこのような強い思いと、日本文化の継承・発展に取り組む姿勢を、これからも応援していきたい。

-

「群馬県太田市、県内初となる『ヘイトスピーチ禁止』を明記した条例施行へ」(2025年6月2日掲載)

-

共愛学園前橋国際大学国際社会学部教授西舘崇2025年1月1日、群馬県太田市において県内初となる「ヘイトスピーチ禁止」を明記した条例が施行された。条例の正式名称は「太田市民一人ひとりの人権が尊重された差別のない社会を推進する条例」である。制定は2024年12月。条例案は太田市議全員の賛成を得て可決された(注1)。

太田市では「互いを認め合い人権を尊重する社会の実現」を総合計画の基本方針の一つとして掲げているほか、「まちづくり基本条例」にて市民と市議会そして行政が「市民一人ひとりの人権が保障され、何人も差別されることなく、その個性及び能力が十分に発揮されるまちづくり」を行うことを定めてきた。今回の条例はこれらの方針をより具体的に示したものと思われる。群馬県の外国人住民数は2024年12月末に8万人を超え81,396人となったが、太田市は県内市町村の中でも伊勢崎市(16,389人)に次いで2番目に多い15,698人の外国人が暮らす。市はこの状況を踏まえ、2016年施行の「ヘイトスピーチ解消法」に準拠した条例を制定し、市として具体的な理念を示すことにしたようだ。なお条例はいわゆる「理念条例」であり、罰則規定はない(注2)。市のホームページでは現在、英語、スペイン語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語の5ヶ国語訳で条例を読むことができる。

さて、同条例は全部で13条から成っているが、その概要を以下に記しておこう(注3)。第1条では、条例の目的を「人権が尊重された差別のない社会を推進することに関し、基本理念を定め、市、市民、事業者及び教育関係者の責務を明らかにするとともに、不当な差別の解消に向けた取組に関する事項を定めることにより、人権を尊重するまちづくりを総合的に推進し、市民一人ひとりの人権が保障され、何人も差別されることなく、その個性及び能力が十分に発揮される社会の実現に寄与すること」と定める。続く第2条は条例内における用語の定義である。本稿の関心から「不当な差別」と「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の二つの定義を確認しておく。

〈不当な差別〉人種、民族、国籍、信条、年齢、性別、性的指向、ジェンダーアイデンティティ、出身、疾病、障がいその他の事由を理由とする不当な区別、排除又は制限であって、あらゆる分野において、権利利益を認識し、享有し、若しくは行使することを妨げ、又は害する目的又は効果を有するものをいう。

〈本邦外出身者に対する不当な差別的言動〉本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動をいう。

後者については、参照している法律をさらに確認しておくと、本邦外出身者とは「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」であり、不当な差別的言動とは「差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する」言動を指す。

第3条は条例の基本理念であり、それは「人権を尊重するまちづくりは、誰もが一人ひとり異なる存在であるという考えのもと、多様性を認め合い、不当な差別を解消し、互いの人権を尊重し合うことを基本として実施されなければならない」と明記されている。

第4条から7条までは関係機関などの責務が記されており、順に「市の責務」「市民の責務」「事業者の責務」そして「教育関係者の責務」が挙げられている。続く第8条は「禁止事項」(後述)であり、その後は人権教育及び人権啓発(第9条)、基本計画(第10条)、調査等の実施(第11条)、苦情等への対応(第12条)、委任(第13条)(注4)となる。

第8条の「禁止事項」には次の5点が挙げられている。

・何人も、不当な差別をはじめとする人権侵害行為をしてはならない。

・何人も、いかなる暴力及びハラスメントを行ってはならない。

・何人も、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用する情報の発信に当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由及び権利を不当に侵害してはならない。

・何人も、本邦外出身者に対する不当な差別的言動をしてはならない。

・何人も、人権を尊重するまちづくりの推進に関する施策を不当に妨げる行為をしてはならない。

本稿のタイトルにある「ヘイトスピーチ禁止」に直接関係するのが、この禁止事項の4番目に記された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」である。条例案の採決に先立って行われた太田市「市民文教委員会」での議論によれば、ここで同事項が個別に規定された理由は「多くの外国人が暮らす本市の特徴を踏まえ、外国人も含め全ての市民の人権が尊重された差別のない社会の推進のため」であったようだ(注5)。

さて、以上に見た太田市の条例にはどのような意義があるのだろうか。筆者はまず、条例にて記されたそれぞれの責務が太田市内にて様々な形で具体化され、実施されていくならば、太田市民の外国人意識に対して直接的な効果が期待できるのではないかと考えている。例えば、2021年に実施された人権に関する市の調査によれば、「外国人が地域で生活するうえで、特に人権上問題があると思われるのはどのようなことですか。(複数回答)」に対し、「差別的な発言や行動」と答えた人が全体の36.8%で最も多かった。しかもその割合は、10年程前の調査(2012年調査)時の17.7%から飛躍的に伸びていることが示されている(注6)。条例の第8条4項はまさにこの懸案事項にダイレクトに応えるものであると言えよう。だとすれば、罰則規定はないものの、「何人も、本邦外出身者に対する不当な差別的言動をしてはならない」ということが、広く市民に周知されることの意味は大きいのではないか。

条例はヘイトスピーチだけでなく、太田市民全体の人権意識の醸成にも影響を与えうると思われる。先に挙げた調査からは、太田市民の外国籍住民に対する人権意識が過去10年間ほどで約2倍以上高まっていることがわかっているが、社会に対する眼差しという点では「人権が尊重された社会」からはまだ遠く、10年前の意識からほとんど変わっていないことが示されている(注7)。そんな中にあって、「人権教育及び人権啓発」を謳う第9条は、こうした状況を改善するための具体的施策や民間による様々な事業・企画など、さらには教育現場における授業作りなどを後押ししたり、それらに正当性を与えたりするものになるだろう。同条例に関連づけられた施策等については予算措置の一つの重要な根拠にもなるのではないか。

条例にはまた県内外に対する波及効果もあるだろう。とりわけ群馬県においては先述のように、外国人住民数が8万人を超えたが、その状況は「急増」といっても過言ではなく(注8)、この2、3年以内には10万人を超えることが予想される。そうした中にあって、「ヘイトスピーチ」に関わる文言をあえて個別に入れた本条例が持つ意味は決して小さくないだろう。いずれにせよ、本条例の意義については、様々な先行研究からの知見を得ながら今後も考えていきたい(注9)。

最後になったが、太田市では2025年4月に市長選が行われ、新人の穂積昌信氏が現職の清水聖義氏を2102票差で破り(両者の得票数は穂積氏が3万5091票、清水氏が3万2989票)、新市長となった。太田市長の交代は実に30年ぶりとなる。清水前市長はこの数年、同市の多文化共生施策に新たな風を吹き込んでいたように思われる。その代表例は2024年12月に開所した「多文化共生センターおおた」であり、本稿で取り上げた条例でもあった。新市長となった穂積氏はこの流れをどう引き継ぐのか。そしてその市政をいかに展開していくのか。今後も太田市の動きに注目していきたい。(注1)太田市議会の議事録「令和6年12月太田市議会定例会会議録」や『市議会だより No.100』(2025年2月15日号)などを参照。

(注2)「ヘイトスピーチ禁止明記の条例制定 外国出身者や子孫に対し」『上毛新聞』(2024年12月14日)を参照。なお、地方自治研究機構によれば、ヘイトスピーチの禁止や拡散防止を条例で定めているのは、太田市を含め全国10自治体で確認されている。そのうち、川崎市「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」ではヘイトスピーチに対する罰則規定(刑事罰)が設けられている。同『上毛新聞』他、「ヘイトスピーチに関する条例」(一般財団法人地方自治研究機構)を参照。

(注3)条例の内容については条例本文のほか、その詳細については「太田市民一人ひとりの人権が尊重された差別のない社会を推進する条例逐条解説」を参照。いずれも太田市HPから閲覧可能である。

(注4)第13条では、条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項については、市長が別に定めることが記されている。

(注5)前出『市議会だより No.100』7頁を参照。

(注6)太田市(2021)『人権に関する市民意識調査結果報告書』(62頁)を参照。

(注7)例えば、同上の報告書によれば、「特にどの人権問題に関心がありますか。(複数回答)」に対して、「外国籍の人」を挙げている回答者は全体の20%であったが、その割合は2017年調査(8.2%)、2012年調査(9.3%)に比べ2倍以上となっている(同報告書、14頁)。その一方で「今の日本の社会は人権が尊重されている社会だと思いますか。(1つ回答)」に対しては「いちがいに言えない」を選んだ回答者が約7割で最も多く、過去2回の調査から大きな変化は見られない状況である。なお同じ質問項目で「そう思わない」と答えた人の割合は2021年調査では16.4%となり、2017年調査時の9.5%、2012年調査時の12.3%を上回っている(同報告書、17頁)。

(注8)例えば、群馬県の2022年12月末における外国人住民数は65,326人であり、前年12月に比べ4,577人増(前年比+7.5%)であったが、2023年12月末には72,315人で6,989人増(前年比+10.7%)、2024年12月末は81,396人で9,081人増(前年比+12.6%)であった。

(注9)例えば、筆者も参加した移民政策学会2025年度年次大会における徳田報告(徳田剛「市町村が多文化共生に関する条例を制定することの意義-長野県安曇野市、静岡県静岡市の事例より」移民政策学会2025年度年次大会報告(筑波大学6月1日))からは多くの有益な示唆を得た。

-

「街場の寿司屋の観光立国」(2025年4月7日掲載)

-

中央学院大学 現代教養学部 教授中川 淳司年の瀬も押し詰まってから家内と二人、京都に旅行するのが恒例となっている。昨年暮れも、定宿の二条城近くのAホテルに滞在して、街歩きを楽しんだ。チェックインしてからホテルのプールでひと泳ぎし、サウナで汗を流してから、これも行きつけのホテル近くのK寿司さんを訪ねた。古希を過ぎた大将とおかみさん、息子さんと焼き物・洗い場の手伝いさんが二人、気の置けない街場の寿司屋である。大将手作りの鮒寿司に舌鼓を打ち、炙り穴子と鯖のきずし(生寿司)に茶わん蒸しで熱燗をやってから、お任せで握ってもらい、大満足でホテルに戻った。勘定は東京の寿司屋の半額といったところである。でも、値段が手ごろで味が良いから通うようになったわけではない。

寿司を握るのは大将一人である。でも、この店を支えているのは、実は息子さんである。英語が大好きで、大学もその方面に進み、英語の教員資格を持っている。彼がこなれた英語で外国からのお客さんを気持ちよくもてなし、捌く。私たちが晩酌と寿司を楽しんでいる間もひっきりなしに電話が入り、息子さんが英語で応対する。「・・Yes. What time and how many?・・O.K. We’ll be waiting for you.・・Bye!」

気が付けば、ほぼ満席の店内で、私たち以外は皆海外からのお客さんだった。「おかげさんで、トリップアドバイザーで5つ星もらいましてな。こないだは市内の寿司組合が見学に来ました」と、大将が問わず語りに教えてくれた。「自分は70で引退するつもりやったんやけど、息子がもっと頑張れ言いましてな。」そやそやと息子さんがうなずく。

京都市の寿司組合が見学に来るのも無理はない繁盛ぶりである。でも、K寿司のビジネスモデルを真似るのは容易なことではないだろう。大将の握るような値ごろでうまい寿司やつまみを出せる店は他にもあるだろう。しかし、息子さんの分け隔てのない気持ち良い応対を、それもこなれた英語で提供できる店は、京都広しといえどもまず見当たらないのではないか。

満足した客はSNSに好意的なコメントを寄せ、そのコメントを読んだ外国からの客が店を訪れて感動し、SNSに重ねてコメントする。カウンターで私たちの隣に座ったお客さんはメキシコから来た。SNSで「京都に行ったら必ずK寿司に」と教わったとのこと。この好循環を、自前の土地と店で家族主体で地道に営業するお店の暖かな雰囲気が支えている。観光立国の秘訣は案外このような単純なことに尽きるのではないかと思う。

今回、初めて息子さんから名刺をもらった。そこには誇らしげに「K寿司三代目」と肩書が書かれていた。心強いことである。お店は安泰。私たち夫婦の暮れの楽しみも続くことだろう。