エッセイ2021年度

-

グローカルデザイン実践海外編:沙漠ニンジンによる砂漠化防止の取り組み事例(2022年3月31日掲載)

-

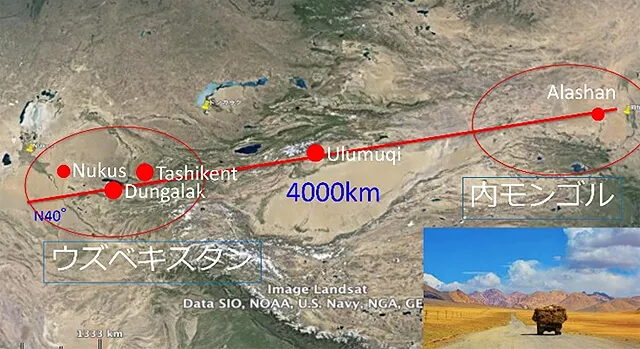

一般社団法人 日本グローバルイニシアティブ協会 綿貫雅一今回は、これまで20年にわたり中国内モンゴルのアラシャン地域で植林事業の取り組みを行なっている植物研究博士であるオイスカ阿拉善(アラシャン)砂漠生態研究センター所長の冨樫 智氏を紹介したい。中国内陸部の辺鄙な地域でまた厳しい自然環境のなか、色々な困難と失敗を克服して、砂漠化防止、森林再生そして農牧民の生計向上に貢献してきた事例から、グローカルデザインの実践に向けた視点を学ぶことができるのではないかと考える。

オイスカ阿拉善(アラシャン)砂漠生態研究センター所長 冨樫 智氏

内モンゴル最西部に位置するアラシャン(人口23万人)は、伝統的な遊牧から定住化が進み、家畜の過放牧、草原の過伐採、また気候変動により、過去数十年にわたり深刻な砂漠化が進行してきた地域である。この様な厳しい環境のなか、冨樫さんたちは地元政府との連携の下、2001年から植林活動を開始。2006年のオイスカ阿拉善砂漠生態研究センターの設立を機に本格的な植林事業に取り組んできている。

オイスカ阿拉善(アラシャン)砂漠生態研究センター所長 冨樫 智氏

内モンゴル最西部に位置するアラシャン(人口23万人)は、伝統的な遊牧から定住化が進み、家畜の過放牧、草原の過伐採、また気候変動により、過去数十年にわたり深刻な砂漠化が進行してきた地域である。この様な厳しい環境のなか、冨樫さんたちは地元政府との連携の下、2001年から植林活動を開始。2006年のオイスカ阿拉善砂漠生態研究センターの設立を機に本格的な植林事業に取り組んできている。 当初はなかなか想定した成果が得られず、うまく行かなかったとのことである。その主な原因は、現地の状況、特に農牧民の立場に立った視点が抜けていた点を挙げている。この取り組みは環境回復という目的の基に植林活動を開始した経緯がある。しかし、本来、植林の文化や経験のない農牧民にとって、植林に対する関心や意識は低いのは至極当然である。また繁忙期の植林はその労働負担に見合う収入が見込めないことから、農牧民の自発的な参加が見込めなかった。更に、事業実施に対して早く結果を出したいとの思いから、成果主義に立って活動したことも挙げている。

当初はなかなか想定した成果が得られず、うまく行かなかったとのことである。その主な原因は、現地の状況、特に農牧民の立場に立った視点が抜けていた点を挙げている。この取り組みは環境回復という目的の基に植林活動を開始した経緯がある。しかし、本来、植林の文化や経験のない農牧民にとって、植林に対する関心や意識は低いのは至極当然である。また繁忙期の植林はその労働負担に見合う収入が見込めないことから、農牧民の自発的な参加が見込めなかった。更に、事業実施に対して早く結果を出したいとの思いから、成果主義に立って活動したことも挙げている。

具体的には、活動当初は樹種として生長が早いポプラなどの喬木を選定し、植林を開始。しかしこの樹種は大量の水を必要とするため、アラシャンのような乾燥地帯では農牧民にとって水管理が大きな負担となり、植林した樹種が枯れてしまう結果となってしまった。この経験から、基本的に乾燥地での植林は農牧民の管理負担が掛からず、水の少ない、もしくは天水に頼る方法を選ぶべきであるとの貴重な教訓を得ることができたとのことである。この反省から、植林の管理が極めて容易な樹木サクサウール(中国:梭梭)の樹種に切り替えると共に、その根に寄生する沙漠ニンジン(ニクジュヨウ)の栽培の取り組みを開始する。サクサウールは、内モンゴルからユーラシア大陸の内陸乾燥地にかけての広い範囲に生息し、植林時に3回程潅水すれば、あとは管理のいらない乾燥や塩害に強い低灌木である。嘗てはアラシャン地域の800 kmにわたり自生していたといわれている。

その結果、以前は積極的でなかった農牧民が春には自主的に植林をするようになり、収入もこれまでの放牧に比べ10倍以上にもなった農牧民が次々に出てくる状況になってきた。2018年には、この地域だけで年間17.5万haと東京都に近い面積の緑化を達成し、これまでに累計212万本の植林を行ってきている。この沙漠ニンジンは精力剤として、また不妊症や認知症にも効果があるとされ、中国では不老長寿の薬として古来より珍重されてきた漢方薬である。そのため潜在的な需要が大きく、中国では毎年5,000トンあまり不足している。

その結果、以前は積極的でなかった農牧民が春には自主的に植林をするようになり、収入もこれまでの放牧に比べ10倍以上にもなった農牧民が次々に出てくる状況になってきた。2018年には、この地域だけで年間17.5万haと東京都に近い面積の緑化を達成し、これまでに累計212万本の植林を行ってきている。この沙漠ニンジンは精力剤として、また不妊症や認知症にも効果があるとされ、中国では不老長寿の薬として古来より珍重されてきた漢方薬である。そのため潜在的な需要が大きく、中国では毎年5,000トンあまり不足している。

しかし、この植物栽培の最大の難点は、宿主への寄生率が極めて低く、自然の状態では0.7%程度しか寄生しないとのことであった。寄生率の向上を目指して沙漠ニンジンの試験栽培を開始し、人工寄生する方法の開発に取り組んだ結果、寄生率を90%以上と飛躍的に向上させることに成功。また収穫まで3~4年を要するため当初は普及に時間が掛かったが、2009年頃から農牧民への栽培管理の指導や生産販売の組織化が整い、栽培面積が徐々に広がり、砂漠ニンジンの生産供給体制の確立と価格の維持を達成することができるようになった。

活動当初は、砂漠ニンジン栽培での農牧民の年収は僅か3,000元(約5万円)程であった。しかし人口寄生方法の確立と共に収穫量が上がり、またニンジン種子の高騰から、年収20万元(約300万円)を超える収入を得る農牧民もでてきた。こうして植林が収入向上に繋がることが分かると、積極的に植林に参加する農牧民が増え、植林需要が一気に増える結果となった。

この様に、漢方薬の薬草栽培と植林活動を組み合わせた取り組みは、アラシャン地域の砂漠化防止、森林再生といった環境回復に大きく寄与している。更に、農牧民の生計向上、現地住民の定着や雇用の創出といった自律的な地域経済を支えることにも大いに貢献している。

冨樫さんは、アラシャンでのこの好循環の環境改善サイクルを、森林伐採や家畜の過放牧、塩害による土地劣化などから深刻な砂漠化が進行しているウズベキスタンでも、砂漠化防止のモデルを作りたいと挑戦している。サクサウールを活用した植林の取り組みを一つの経済開発のモデルとして農牧民にも栽培研修を行い、農民が自ら植林をするような基盤ができれば、ウズベキスタンの砂漠化を減少させ、地域環境を改善させることができるであろうと語っている。副次的な効果として、植林した地域では実際に降雨量も増えてきているとの観測データが得られているとのことである。

これまで述べてきた冨樫さんの取り組みは、グローカルデザインの実践を考える上で、大変重要なヒントを幾つも含んでいる。日本の地方よりも遥かに社会経済インフラ・資源が乏しく、自然環境も過酷な地域にも拘らず、現地の実情を踏まえ、現地の人たちの立場に立ち、多くの人を巻き込み、環境保護と両立した産業を創出することができることを立証している。実に多くを学ぶ機会を頂いた。

冨樫さんのこれまでの取り組みに敬意を表すると共に、これからの挑戦を応援していきたいと考える。

-

横利根閘門を訪ねて(2022年3月7日掲載)

-

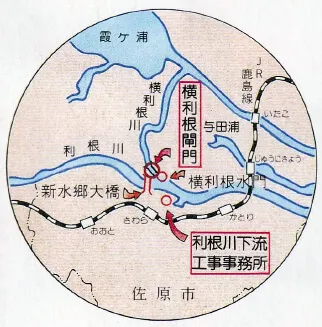

現代教養学部長 佐藤 寛早春の2月末に利根川下流の閘門(こうもん)調査を行った。利根川には幾つかの閘門が存在しているが、2月24日に利根川沿いを中心として、小見川閘門、阿玉川閘門、笹川閘門、萩原閘門の調査を行い、25日の横利根閘門においては、国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所の計らいにより、船を用意していただき、船上からの閘門調査を行うことができた。

横利根閘門(利根川の門扉)2022年2月25日筆者撮影

横利根閘門(利根川の門扉)2022年2月25日筆者撮影

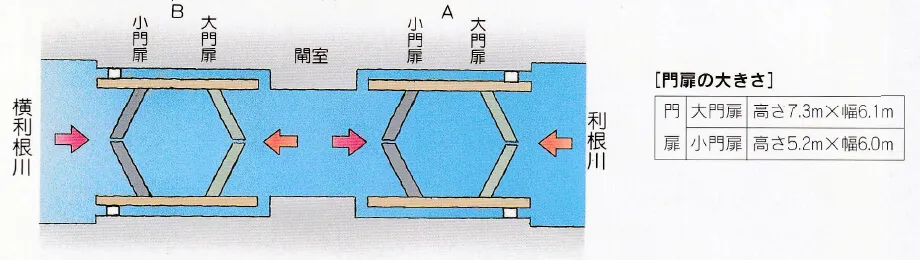

※閘門とは「水位の異なる河川や運河、水路の間で船が航行できるように水位を調整する施設」(『横利根閘門』より)。横利根閘門は、茨城県稲敷市と千葉県香取市の県境の横利根川に設置され、2000年(平成12)には、国の重要文化財に指定されている。幅10.9m、長さ90.9m、門扉形式は複式、合掌戸、構造は煉瓦、石造であり、現在も使用されている。仕組みは、小門扉と大門扉の2種類の門扉で、横利根川に1組2枚、利根川に1組2枚の合掌扉で計4枚の門扉を有している。小門扉は横利根川の水圧を受け、大門扉は利根川の水圧を受ける。横利根閘門は、1900年(明治33)から始まった利根川改修計画に基づく第2期改修工事の一部として利根川と霞ケ浦を結ぶ横利根川の合流口に設けられた。利根川の洪水時の逆流から霞ケ浦沿岸を守り、利根川と横利根川の水位の変動があるために舟運往来に支障がない構造にすることを目的として、1921年(大正10)に完成した。

<参考資料>今回の利根川下流における閘門調査は、水に関する研究の一環として行ったものである。

<参考資料>今回の利根川下流における閘門調査は、水に関する研究の一環として行ったものである。

今までは環境社会学や環境政策の視点から、日本の水資源として全国の河川や湖沼などの調査研究を行ってきた。また、アジア地域を中心として中国、台湾、韓国、モンゴルの水資源、水環境についても調査研究を行ってきたが、その中で閘門については以前から大変興味があり全国の河川調査時にいくつかの閘門を見聞してきた。特に、利根川の関宿水閘門や横利根閘門には関心をもって幾度か訪ねており、いずれ研究の対象にと考えていた。

今回の利根川の閘門研究は「河川管理の研究」の良い機会となると考え、調査前に利根川下流事務所に尋ねたところ、快く調査研究に対応していただいた次第である。

早春の穏やかな気温の中、河川上では時折冷たい風に見舞われたものの、研究スタートとしては心地良い風であった。

今回の調査に当たり、国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所調査課の方々には大変お世話になり、この場をお借りして感謝申し上げる。 乗船者(右:佐藤)2022年2月25日関係者撮影

乗船者(右:佐藤)2022年2月25日関係者撮影

『よみがえった横利根閘門』建設省関東地方建設局利根川下流工事事務所発行

『横利根閘門』国土交通省関東地方整備局利根川下流河川事務所発行

-

ドキュメンタリー映画「ボストン市庁舎」のメッセージ(2022年1月7日掲載)

-

中央学院大学社会システム研究所長 中川淳司

年末にドキュメンタリー映画「ボストン市庁舎」を観た。1930年1月1日生まれ、当年92歳になる巨匠フレデリック・ワイズマン監督の最新作である。マーティ・ウォルシュボストン市長と市職員が進める行政の現場を丹念に取材した4時間半に及ぶ長尺のドキュメンタリーだが、最後まで飽きさせない。2018年秋から2019年冬にかけてのボストン市政府の活動がとらえられている。

映画の一つの大きなメッセージはトランプ政権への批判である。多くのシーンで市長や市職員はトランプ政権の政策に不満を述べる。それは市長と彼の下で働く人たちが民主主義の規範を信じているからである。それは「市政は市民のためにある」という信念である。ウォルシュ市長はファニエル・ホールで退役軍人の話を聞き、シンフォニーホールで市政報告を行う。彼は決して雄弁ではないが、訥々と語りかけるメッセージは明快で心に響く。自分がアイルランドからの移民であること、小児がんに罹ったこと、アルコール依存症の治療を受けたことを語る。市民の気持ちに寄り添うことが自分の信念であり、市民からの電話には必ず応答すると繰り返し語る。実際、おびただしい数の声が市庁舎に寄せられ、担当職員が丁寧に応対する様子が淡々と描かれる。

映画のもう一つのメッセージは困窮者を助ける市政である。立ち退き防止のタスクフォース、ラテン系女性の経済的向上のタスクフォース、民族に特化した食料品店を協力する経済開発アドバイザーなどが登場する。中でも印象的だったのは、マリファナの販売店を開業しようとする業者と地元住民たちの対話集会のシーンだった。市がおぜん立てした対話集会で、住民たちは開業に対する不満や不安を業者にぶつけ、業者はこれに答える。議論は白熱するが決裂はしない。対話を通じて何とか折り合いを付けることを確認して、40分に及ぶシーンは終わった。このシーンに市長や市職員は登場しないが、そこに通底するのは「市民との対話を通じた問題の解決」に対する彼らの信念であり、それを体現する住民、業者の姿勢である。これこそが地方自治の基本であることを改めて思った。

この映画はグローカルデザインにとって多くのヒントを与えてくれる。まだ上映中なので、ご覧になることをお勧めしたい(映画「ボストン市庁舎」公式サイト)。 併せて、ワイズマン監督の2017年の作品「ニューヨーク公共図書館」もご覧になると良い。こちらは日本での上映は終わったが、アマゾン・プライムで観ることができる。

ウォルシュ市長は、2021年1月、バイデン政権の労働長官に抜擢された。米国の民主主義の底力を感じた。

-

日本人にとって ‘心地良い’ 多文化共生社会?(2021年12月24日掲載)

-

共愛学園前橋国際大学准教授 西舘 崇

以前、多文化共生に関するあるシンポジウムにて「多文化共生社会の真のステークホルダーは、結局のところ、一体誰なのか」と問題提起した方がいました。司会進行役を務めていた私は、この質問に咄嗟に答えることができず、「とても大切な問いかけなので、皆で考えていきましょう」などと場を濁してしまったことがあります。

その時から2、3年が経ちましたが、この問いには未だ十分に答えることができません。皆さんだったらどう答えますか。

現段階での私の仮説は、いくつかの多文化共生施策は、日本人にとって ‘心地良い’ 形の社会を想定しているのではないか、というものです。日本人側に悪気があるわけではありません。しかし、私たち日本人は、私たちが想像し得る範囲の中で、外国人の思いや行動を捉えようとしているのではないか。そして、その予測をもとに、課題の解決策や対策を講じているのではないか、と考えるのです。そうした施策の多くは、あくまでも私たちが想像する‘外国人の課題’に対するものであり、外国人自身が考えている課題に対してではないかもしれません。

以上のように考えるに至った気づきや発見があります。それらは次のようなものです。

①技能実習生の関心ごと

技能実習生と受け入れ企業側職員への聞き取り調査を行った際、受け入れ企業側の職員は、技能実習生の生活環境や健康などについて心配しており、何かできることがあるのではないかと考えていることがわかった。その一方で、技能実習生は生活環境や健康について何も心配していないことがわかった。実習生の最大の関心は、日本人職員の趣味や余暇の過ごし方であった。

②地域社会で活躍する外国人の姿

地域活性化と外国人住民をテーマとしたパネルディスカッションにて、司会者の質問「外国人パネリストの皆さんは、この地域で活躍できていると思いますか?活躍できていると思う人は手をあげてください」に対して、外国人パネリスト全員が「活躍しています」と手をあげた。活躍の秘訣についてさらに聞いたところ、パネリストからは「自分のことを信頼して、役職を任せてくれたこと」、「語学(英語、ポルトガル語、日本語に堪能)の強みに気づいたこと」、「年をとってきて、地域にお礼をしたいと思うようになったこと」などの回答があった。

③留学生が地域社会に求めること

日本語を学ぶ留学生らと日本人学生との交流会を行った際、留学生に対して「今住んでいる地域で困っていることは何ですか、地域に何を求めますか」、と聞いたところ、一人の留学生から「安くて美味しい果物が食べたいです。そんなお店があればぜひ教えて欲しい」との回答があった。

以上は、それぞれ個別のイベントなどにおいて、私自身が気になってメモ書きしておいたものですが、とりわけ①と②は、「何か困っていることはありませんか」「活躍できていますか」と聞きつつ、意識的には「困っていることがあるだろう」「活躍できていないだろう」と想定しているように思います。外国人の回答は、そんな先入観を見事に覆しています。「活躍できている」と全ての外国人パネリストが答えた二つ目の例では、その後、それぞれの「活躍」経験に学ぶ、とても前向きな議論に展開していきました。

③は困っていることの具体的中身が予想と異なっていた例です。この留学生の答えは、そこにいた日本人学生のほぼ全員が「おー」と声をあげるほど、驚きを持って受け止められました。私自身もその会場にいたのですが、困りごとの代表例として「日本語の難しさ」「さまざまな制度の難解さ」「日本の習慣やルールの厳しさ」などがあがってくるものだと思っていました。それが見事に覆されました。私はそれだったら、「あの商店街の八百屋さん…など教えてあげたいなぁ」などと考え始めました。彼女の指摘を受け止めるなら、「留学生との商店街歩き」が多文化共生施策の一つにあって良いと思います。

このような経験を踏まえると、私たちの社会は、まだまだ外国ルーツの方々の声を聞けていないのではないか、と思います。もちろん現在では、自治体の関係各所に相談できる場所もありますし、SNS などで外国人が自分の意見を伝えたりする機会もあるでしょう。しかし、自ら相談所に行ったり、SNSなどで意見を伝えたりすることのできる人は、ごく少数ではないでしょうか。彼らのリアルな声や想いを聞くためには、私たちから聞いていくという、より積極的な聞き方が求められていると思います。

そうした声や想いをもとに多文化共生施策を考えていくことができるのなら、それは既存のものと少し違った形になっていくのではないでしょうか。

-

「自分で調べる技術」を学ぶ(2021年12月13日掲載)

-

中央学院大学社会システム研究所特別研究員、現代教養学部准教授 林 健一

自らの専門分野を教養教育の文脈で教えることは思った以上に難しく、その悩みは深く尽きない。著者の所属する現代教養学部は、現代を生き抜く教養を身につけたジェネラリスト(多様な知識を有する人)を育てることをコンセプトとしている。このため、人文科学系志向の強い学生たちを地域社会の問題とその解決を考察する地域政策学に誘い、その魅力を伝える必要がある。著者の力量と経験の不足により、講義時間直前まで資料作成に頭を抱えることが、実はしばしばある。

そんな折、宮内泰介・上田昌文(2020)『実践自分で調べる技術』(岩波新書1853)と偶然に出会った。同書は、「調査のデザイン」により、調査の設計、文献・資料の見つけ方、聞き取りの方法、データの整理、発表や執筆まで、縦横無尽にこれら組み立てながら統計や分析で調べていくための手順とコツを詳しく解説している名著である。座右の書として手元に置き、何かを調べる際に参照すると有用な情報を豊かに含んでいる。

しかし、こうした実用性だけでなく私自身の導きの星となったのが、同書で紹介されている「市民による調査」(pp.5-11)である。つまり、私たちの社会がかかえている問題を解決する、私たちがより安心して暮らせる社会を目指すための調査が「市民による調査」である。その正しさは社会によって検証されるという開かれた手法であり、こうした調査手法を市民自らが身に付けていくことの必要性と自分たちで調べることの重要性が強調されている。

私はこれを講義のヒントとし、「自分で調べる技術」を身に付けてもらうことを授業のコンセプトの1つとし、少しずつだがその取り組みを始めている。例えば、「政府統計の調べ方・読み方」を講義の数コマを当てるなどしているが、同著では政府統計の調べ方として「政府統計の総合窓口(e-Stat)」から探していく方法を解説している。

しかし、初めて調べる学生たちが自由に使いこなすには少し難しい面があると感じられ、私は「統計ダッシュボード」を講義で活用している。このサイトは国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフ等に加工して一覧表示し、視覚的に分かりやすく、簡単に利用できる形で総務省統計局が提供するシステムである。

人口、人口ピラミッド、失業率と求人倍率、消費者物価指数など、よく利用される統計データがあらかじめグラフ表示されおり、データの経年変化(時系列)や地域による差の比較がすぐにできるだけでなく、グラフ上で項目の説明やデータソースとなっている統計調査名を簡単に参照できる点に特徴がある。

具体的には、代表的な統計指標(系列)を「グラフで見る」メニューから視覚的に確認できるだけでなく、1つの系列について複数時点、複数地域のデータを保持していることから、1つの地域に関する複数時点のグラフ(時系列)、1つの時点に関する複数地域のグラフ(地域別)を簡単な操作で切り替えが可能であり、クリック1回でランキングを作成することができる。さらに、データ周期 (月・四半期・年・年度)や地域階級 (各国・日本・都道府県、市区町村)の切り替え機能をもっている。

類似サイトとして、総務省統計局と統計研究研修所が共同運営する「なるほど統計学園」もある。内容面では、統計の初歩の知識を学び、関連するクイズもあるなど魅力的である。子どもたちが統計に親しみを感じながら多角的に学ぶというコンセプトが大学生たちにはやや抵抗があるようである。また、地域経済分析システム(RESAS)は、人口動態や産業構造、人の流れなどの官民ビッグデータを集約し、可視化するシステムである。出力された結果がヒートマップなど視覚的なインパクトがあり、数値情報が分かりやすい形で得られる点で優れている。

いずれも「地域」を理解するツールや教材として可能性を秘めていると思われるが、特に「統計ダッシュボード」は自分のPCをあれこれ操作しながら様々なデータを比較することができる点で優れており、この色々動かすことができる点が学生たちに「ウケている(?)」ように思われる。

「自分で調べる技術」をテーマとする授業は、始めたばかりで試行錯誤が続いている。だが授業後のリアクションペーパーでは、「哲学的な思考方法が好きだが、グラフを見て数字やデータから何かを考えるのも良いかもしれない」「これまで調べてこいということは授業やゼミで沢山言われてきた。しかし調べることを細かく教える授業を始めて受けた」という趣旨のコメントを出してくれる学生が少しずつだが出始めている。

微かな手ごたえを感じつつも、個々の政府統計に関する知識を理解させること、得らえたデータの読み解き方(解釈法)などの学習が課題となっている。今後も地域社会や地域政策を理解する基礎として、一人でも多くの学生が「自分で調べる技術」を身に付け、さらには教養としての統計的思考力が実践できるよう工夫を凝らしていきたい。

-

ラムサール条約登録地「涸沼(ひぬま)への道程」-茨城町長を訪ねて-(2021年10月1日掲載)

-

現代教養学部長 佐藤 寛

筆者は、2021年2月21日、茨城県開発公社主催の「涸沼(ひぬま)の野鳥観察会」にSDGsの視点から参加した。そして、8月4日に再度涸沼を訪れた。再訪の理由はラムサール条約登録地への背景(道程)等の経緯を茨城町の小林宣夫町長に直接うかがう機会を得たからである。

2015(平成27)年5月28日にラムサール条約に登録され、茨城県では渡良瀬遊水地に続いて、2件目、日本では47番目の登録地となった。

涸沼を瞥見すれば、位置は茨城県中部の茨城町、大洗町、鉾田市にまたがる。今から6千年前は海で、その後、海水面が上昇して河川の出入り口を土石によってふさがれて形成されたと称されている。流域面積:439km2、湖面積:9.30km2の汽水湖である。この涸沼には多様な動植物が豊富に生息している。魚類ではボラ、マハゼや淡水魚の鯉、鮒等が生息する。汽水域のヤマトシジミは涸沼を代表する特産物として有名である。また、鳥類はオオワシ、ミサゴ等をはじめ88種以上確認されている。昆虫類では、ウチヤマヤンマやナゴヤサナエ、そしてヒヌマイトトンボが生息し茨城町の天然記念物となっている。

上記のような自然豊かな涸沼のラムサール条約登録への道程について尋ねた。

<「涸沼」のラムサール条約湿地登録への経緯>- 2010(平成22)年9月に環境省において、科学的・客観的な見地から県内3箇所(霞ケ浦・北浦、涸沼、利根川下流域)が潜在候補地として選定された。(涸沼は基準2:ヒヌマイトトンボ、基準6:スズガモとして選定)

- 2013(平成25)年3月に策定された茨城町環境基本計画において、涸沼のラサール条約登録を目指すことを盛り込んだ。

- 2013(平成25)年5月に茨城県から涸沼をラサール条約登録することを目指す旨の説明があった。

- ラサール条約登録に関し、新たに生じる規制や制限、課題等について、茨城県及び近隣市町村と共に勉強会を実施し、次の通り整理した。

イ.登録にあたり、新たな規制や制限ついて―新たな規制や制限は生じない

ロ.課題

〇ラムサール条約の3つの柱

〇住民への意識啓発・浸透

〇地元機運醸成

〇登録後の涸沼の活用

以上の課題が掲げられて、その対応を行った。

2015(平成27)年5月28日、ラムサール条約湿地に登録され、同年6月3日、ウルグアイにて開催された第12回ラムサール条約締約国会議において、条約登録認定授与式が行われた。

上記のとおりラムサール条約登録での背景を簡単に記したが、その他にも住民との関係や隣接の市町との協力関係等沢山の質問に懇切丁寧にお話を頂いた。本来なら30分の予定であったが1時間30分におよぶ時間を割いて頂いた。

小林町長は、大正時代の涸沼は現在の面積の2倍以上あり、その後干拓によって約半分に減少してしまい、当時のまま残っていたらどんなに素晴らしかったかと残念そうにお話されていたことが非常に印象的であった。今回のラムサール条約登録を牽引した一人として小林宣夫町長の決断と努力は後世への自然環境保全や地域保全への足跡を残し重責を果たしたものと高く評価される。

今回の訪問に際し、小林宣夫町長、小室雅明町長公室・地域政策課長、田口眞一生涯学習課長、清水邦明地域政策課長補佐の皆様には大変お忙しいところ長時間にわたり、ご教示くださりました事を心から感謝申し上げます。

参考資料:『ラムサール条約登録湿地 汽水湖涸沼』ラムサール条約登録湿地ひぬまの会発行 2021年8月4日 茨城町役場にて 小林宣夫町長(左)と筆者

2021年8月4日 茨城町役場にて 小林宣夫町長(左)と筆者

2021年8月4日 真夏の涸沼 撮影:筆者

2021年8月4日 真夏の涸沼 撮影:筆者

-

住民投票と外国人(2021年9月1日掲載)

-

中央学院大学社会システム研究所教授 福嶋浩彦

昨年11月1日、いわゆる「大阪都構想」の2度目の住民投票が行われた。大阪市を廃止し、代わりに大阪府に4つの特別区を置くことを問うものだ。決定権を持つのは220万人の大阪市民である。結果は周知の通り、「大阪都構想」は2015年の1度目に続いて小差で否決され、大阪市の存続が決まった。

ここではその是非について論じるわけではない。取り上げたいのは「みんなで住民投票!」という会が、住民投票への外国人住民の参加を求め、2度にわたり最大3万筆を超える署名を添えて大阪市会と国会に陳情・請願を出したことだ。

外国人住民の参加は結局、実現しなかった。しかし、住民投票に合わせて同会が行ったアンケートでは、90%以上が「外国人住民も投票できるようにすべき」と回答している。アンケート対象は18歳以上の外国籍の大阪市民で、回答者は40カ国の873人だ。外国人住民も投票できるようにする理由としては「納税の義務を果たしている」「住民としての当然の権利」などが多かった(「みんなで住民投票!」ホームページ参照)。

大阪都構想の住民投票は法律(大都市地域特別区設置法)によって定められているが、さらに地方自治体は、自らの条例に基づき住民投票を行うことができる。学校へのエアコン設置、役所新庁舎の建設、大手書店による公立図書館の管理運営など、住民生活に直結する問題で行われることも多い。納税者として、生活者として、住民投票に外国人住民も参加して当前と考えるが、実際は外国人住民の参加無しに行われるものがほとんどだ。

地方自治法10条では、自治体内に住所を有するものを「住民」とし、自治体のサービスを受ける権利と納税の義務を定めている。この住民には外国人も含まれる。なぜなら、選挙権を定めた11条、条例の直接請求権や事務監査請求権を定めた12条、議会解散やリコールの請求権を定めた13条では、「日本国民たる住民」として区別しているからである。つまり、外国人も住民として認め、サービスを受ける権利も納税義務もあるが、選挙権をはじめとする参政権は認めないというのが地方自治法の考え方だ。

それでは、現在広く行われている住民参加・住民参画についてはどう考えるのか。地域の一員として、あるいは納税者として、生活に直結するサービスに意見を述べたり、住みよいまちにするために共に考えたりする権利が保証される必要がある。こうした広い意味での参政権は認められなければならない。

自治体の条例で定める住民投票は、法律で定める住民投票と異なり、住民投票の結果が直ちに自治体の決定とはならず、法的決定権を持つ議会や首長が住民投票の結果を尊重して決定する仕組みになっている。もちろん、住民投票で示された意思に対する尊重義務は限りなく重いが、住民参加・住民参画として外国人の投票権を認めることは、現行の地方自治法の趣旨に反するものではない。

なお、基地がある自治体などで、住民投票のテーマと安全保障上の判断が重なる可能性がある場合は、外国人の除外規定を設けるなど、自治体が自分の地域の実情に応じて制度設計すればよい。

こうした考え方に基づき、「我孫子市市民投票条例」では永住外国人の投票権を認めている。同条例は、一定数の市民から請求があれば必ず住民投票を実施する制度を設けておくもので、常設型(実施必至型)住民投票制度と呼ばれる。残念ながら、全国でこの制度を持つ自治体はまだ少ない。

住民投票に限らず、地域の政治・行政への外国人住民の参加・参画を一つ一つ積み重ねていきたい。その上で、地方自治体では外国人住民の参政権自体をできる限り保証できるよう、法改正を含めた改革に取り組んでいきたい。

-

グローカルデザイン実践:一つの試み(2021年7月14日掲載)

-

一般社団法人日本グローバルイニシアティブ協会 綿貫雅一

今回グローカルデザインについて再度その本質について考えてみた。誰か具体的にこの様な取組をしている人はいないかと考えていたところ、割と身近なところにその実践者がいることに気が付いた。改めて彼の活動を聞いたところ、正にグローカルデザインそのものに深く関わっているのでここに紹介したい。 彼の名前は異色の経歴を持つ英国生まれのアダム・フルフォード。今から40年前の1981年、日本でバブル時代が始まろうとしていた時期に若干24歳で初めてイギリスから来日、日本の美しい風景、歴史や文化の虜となる。来日後、NHKのラジオ番組などで英語ニュースの編集やアナウンスなどを手がけ、1985年には日本で番組の台本の編集・翻訳を主とする会社を東京都内に起業。

彼の名前は異色の経歴を持つ英国生まれのアダム・フルフォード。今から40年前の1981年、日本でバブル時代が始まろうとしていた時期に若干24歳で初めてイギリスから来日、日本の美しい風景、歴史や文化の虜となる。来日後、NHKのラジオ番組などで英語ニュースの編集やアナウンスなどを手がけ、1985年には日本で番組の台本の編集・翻訳を主とする会社を東京都内に起業。

そんな都心中心の活動から、2010年に農林水産省主催の「美の里づくりコンクール」の審査員に任命されたことをきっかけに沖縄から北海道まで日本各地の里山を訪問することになり、日本の里山と繋がることになる。この活動のなかで、「心の故郷、インスピレーションの源、そして人生の使命を果たす場所」と言わしめる山形県の奥地にある小さな村落と出会うことになる。

その里山は雄大な飯豊山の麓にあり、自然を生かした地域づくりが評価され、2014年に農林水産大臣賞を受賞した山形県飯豊町の中津川地区。人口は250人ほどで平均年齢60歳以上と、新しい人々との交流がなければいずれは消滅してしまう危機にある小さな村落 飯豊町職員との会議

中津川の村づくり協議会から「中津川の魅力を外国の人に広めたい」との依頼を受け、2014年にコミュニティーコンサルタントに就任し「外者」の目線から村を活気づけるアイデアを導きだす活動を実践。その一つが「一期一会」を意味する「NowHow (ナウハウ)」と呼ぶ活動である。国内外の人々を招待し、地域は勿論、未来にも貢献しながら、里山に根付く伝統的な暮らしや日本文化の源泉を体験し、参加者がそれらを改めて発見できる「貢献型観光」の輪を広げていくという地元に密着した活動である。

飯豊町職員との会議

中津川の村づくり協議会から「中津川の魅力を外国の人に広めたい」との依頼を受け、2014年にコミュニティーコンサルタントに就任し「外者」の目線から村を活気づけるアイデアを導きだす活動を実践。その一つが「一期一会」を意味する「NowHow (ナウハウ)」と呼ぶ活動である。国内外の人々を招待し、地域は勿論、未来にも貢献しながら、里山に根付く伝統的な暮らしや日本文化の源泉を体験し、参加者がそれらを改めて発見できる「貢献型観光」の輪を広げていくという地元に密着した活動である。

更に、希望する外国人を村に受け入れ、英会話教室や観光施設での英語対応など村の活動に貢献してもらう「仮村民」プロジェクトも企画中であるとのこと。

アダムの理念と熱意を紹介したい。

『こうした取組みを通して村に若い人を呼び込んで活気づけ、経済循環を生み出していく。最終的には今まで実施したこれらの活動をどの集落も利用できるひとつのパッケージとしてまとめ、「集落OS」として世界に広めていきたい。日本全国や海外にある集落も「集落OS」の中の「貢献型観光」や「仮村民」など様々な「アプリ」を活用することにより、自立した集落の存続につなげられる。中津川でこれらの活動を成功させ、日本や世界各地の集落にこの「集落OS」を広げてきたい。』

正にこのアダムの取組みは、少子高齢化や人口流出に悩む地方にとって、活力を取戻す対策の一つである。そして、グローカルデザインの正に実践例であり、学ぶべき多くのことを包含しているといえるのではないだろうか。 NowHow実施の様子

NowHow実施の様子

村民との懇談

村民との懇談

-

商店街の復権はなるか?(2021年5月17日掲載)

-

中央学院大学社会システム研究所長、現代教養学部教授 中川淳司

コロナ禍で外出も自粛の日々が続いている。気晴らしを兼ねて、週末、家内と二人、商店街に買い物に出かけるようになった。住まい(東京都台東区)の近所の商店街を振り出しに、30分も歩けば行き当たる同じ区内の商店街、最近は地下鉄を乗り継いで他の区の商店街にも足を伸ばしている。これが、なかなか楽しい。

量販店に押されて商店街の衰退が言われるようになって久しい。なるほど、元気がない商店街も多い。苦戦しているのは、時代の流れで業態が大きく変わった店である。洋品店や電気屋さんの多くは量販店に取って代わられたようだ。ベッドが主流になるとお布団屋さんは苦しいだろう。本屋さんはAmazonに押されたか。洋裁がかつてほど流行らないとミシン屋さんも厳しそうだ。店をたたんで「シャッター街」になっているところも多いし、代替わりして全国チェーンのコンビニやファストフード店が入居している区画も目につく。

その一方で、元気に営業している店もまだまだ多い。たくさんのお客さんを集めている八百屋さんや魚屋さんがある。行列ができる店の多くは、買ってすぐ食べられるお惣菜を売る店である。コロッケやとんかつなどの揚げ物を売るお肉屋さん、焼き鳥専門店、煮物・煮豆の店などなど。お団子や大福等の餅菓子を商うお店も頑張っている。

世はキャッシュレスの時代に向かっているが、商店街ではまだまだ現金が活躍する。あれこれ品定めをして、行列し、注文して支払い、品物を受け取るその流れが心地よく感じられるのはなぜだろうか?詰まるところそれは、対面販売とコミュニケーションの温もりではあるまいか。その温もりは、帰宅して買ったものを食卓に並べ、晩酌しながら箸を付けるまで持続している。量販店やコンビニで食材を買って帰るのが味気なく思えてくる。

都内あちこちの商店街を訪問するようになって気づいたことがある。商店街は高齢者に優しい。ご近所住まいと思われるお年寄りが、ショッピングカートを引いて買い物に来ている。行きつけのお店なのだろう。野菜を一つ一つ手に取って選び、買っていく。お店の人の応対はていねいだ。週末の買い出しだろうか、小さな子供を自転車に乗せたお父さんお母さんの姿も目に付く。

私たちのように、地下鉄を乗り継いでやってくる客も混じっているが、商店街の商圏は通常、自転車でやってこれる2~3km以内といったところだろう。流行る店廃る店の新陳代謝は仕方がないとしても、地元に欠かせない商業インフラとして、これからも商店街には頑張ってもらわないといけないと思う。

さあて、今度の週末はどこの商店街に行ってみようか。

-

日本人住民と外国人住民とが共に暮らす社会を創るために(2021年5月7日掲載)

-

共愛学園前橋国際大学 国際社会学部 准教授 西舘 崇

筆者が住む群馬県は、多くの外国人が暮らす日本有数の地方自治体である。その数は2020年12月の時点で61,461人で、県人口の3.1%に及ぶ。2020年はコロナ禍による入国制限の影響も受けたが、外国人住民数は減少せず、その伸び率は前年比で2.4%増となり、5年連続での過去最多を更新した。

国別では、ブラジルが最も多く12,750人で、その次はベトナムが11,002人、フィリピンが7,766人と続く。これまでは中国やペルーも上位に入っていたが、近年では東南アジア系が増えている。中でもベトナム人は大幅な増加傾向にあり、2018年は8,174 人(前年比16.5%)、2019年は9,836人(前年比20.3%)で、1万人を超えた昨年は前年比で11.9%増であった。市町村別では、伊勢崎市が最も多く13,390人で、太田市12,007人、大泉町7,860人、前橋市7,387人、高崎市5,924人と続く。なお、これら5市町で、県全体の外国籍住民数の75%を占める。

さて、6万人規模の外国人と共に暮らす群馬県民の意識について考える上で、一つ重要な調査結果がある。それは2016年に県が実施した「定住外国人実態調査」だ。日本人住民と外国人住民の双方に対して行われたこの調査は、交流や関わり合いなどに関する両者の意識の差を浮き彫りにしている。

例えば、「日本人と積極的に交流したい」と考えている外国人住民は67.0%いるのに対し、外国人との関わりを深めたいと考える日本人は13.6%に留まる。残りは「生活上、必要最低限は(交流)したほうがよい」が50.6%、「特に深めなくとも良い」が20.0%という結果であった。

外国人が地域に増えたり、活躍したりすることに対する日本人の考えにも温度差がある。外国人が増えることについては、複数回答可で「労働力が補充される」が75.4%で最も多く、「治安・風紀が乱れる」(55.5%)、「地域の活性化につながる」(53.6%)、「日本固有の文化がそこなわれる」(22.5%)と続く。外国人の活躍については、「好ましい」と答えたのは48.0%で、「わからない」が31.7%、「好ましくない」が18.5%であった。

このような状況下で、いかに日本人と外国人とが安心して暮らすことのできる社会を創るか。様々な方策があり得ると思うが、私は今、三つのタイプの「対話」の可能性に注目している。それらは、日本人と外国人の対話、日本人同士の対話、外国人同士の対話、である。

相互の理解を促すという点で、日本人と外国人の対話は言うまでもなく重要だ。しかし、残り二つの対話も同じように大切ではなかろうか。例えば、日本人同士の対話は、外国人住民を受け入れる地域の土台を作る上で不可欠であろう。外国人同士の対話は、先輩外国人の知恵や経験を、後輩外国人に伝える機会になると思う。

多文化共生や国際理解をめぐる従来の議論においては、とかく日本人対外国人の対話が重視されてきたと思う。しかし私は、日本人同士の、さらには外国人同士の対話にも、より大きな関心が集まって良いのではないかと考えている。グローカルデザイン・プロジェクトの一員として、地域を創る「対話」の可能性について考えたい。