エッセイ2024年度

-

「アイヌ民族の歴史を紐解いて!」(2025年3月18日掲載)

-

中央学院大学社会システム研究所客員研究員

青木 章〇皆様、はじめまして!

昨年から中央学院大学社会システム研究所の客員研究員になりました前我孫子市副市長の青木章と申します。

私は、昨年3月31日をもって副市長の職を退き、一般職の時代から通算して半世紀を超える「公務員人生」にピリオドを打ちました。

私は、多くの人に接し、様々なお話を伺う中で、『人は、ある程度生活が安定すると、社会に貢献することを考えるようになる。』との考えに至り、そうであるならば、『仕事(生業)で社会貢献できれば、こんな幸せ者はいない。』という結論に達し、民間企業(福沢諭吉の愛弟子が明治期に設立した会社)から我孫子市役所に転職しました。

以来、半世紀にわたり我孫子市政に関わり、日本で唯一の「鳥の博物館」の発想から建設、開館に関わったほか、様々な施策に関わってきました。 どうぞよろしくお願いいたします。

〇アイヌ民族の歴史を紐解いて

私は、20歳の時に、はじめて北海道に行きました。千歳空港に降り立ち札幌までタクシーで行きました。 今思えばちょっと贅沢な旅行だったかもしれません。

その時のタクシーの運転手さんの言葉が忘れられません。 「私たちアイヌは、十分な教育も受けられず、タクシーの運転手くらいしか働くところがないんです。」という言葉でした。

アイヌ民族の存在は知っていましたが、日常生活の中で、アイヌとの関わりは、全くありませんでしたから、この言葉が、どうしても忘れられず、頭の中に残ってしまいました。

小さい頃から西部劇は見ていましたから、アメリカでは、先住民族であるアメリカインディアンと白人との争いのあることは承知していましたが、今のこの日本で、先住民族であるアイヌ民族との間に、今もって差別や偏見があることに驚きました。

この体験があったので、自由な時間ができたら、アイヌ民族の歴史を調べてみたいと思うようになりました。

2020(令和2)年に、国立の施設である「ウポポイ(民族共生象徴空間)」も完成しましたので、退職を機に、昨年、10月末に二泊三日で、久しぶりに北海道に行ってきました。 以前の「白老アイヌコタン」とは大きく変わっていました。 立派な博物館としての施設と相変わらずのチセ(アイヌの伝統的な住居)が建っていました。 ツアーで行ったものですから、「ウポポイ」で十分な時間が取れなかったため、書籍を購入し、今年に入ってやっと時間ができ、少し勉強しました。

アイヌの歴史は、同時に北海道の歴史であり、樺太・千島列島の北方民族の歴史でもありました。

また、昔から樺太やアムール川下流域、沿海州などで、ロシアやモンゴル(元)、中国と深い関りがあったこともわかりました。

中でも、一番に感じたことは、和人が先住民族であるアイヌに対し、長い時代にわたって、アイヌ民族の伝統や文化、生活習慣、誇りを破壊し、同化政策を進め、差別や偏見をしてきたことでした。

その詳しい内容は、長くなりますので、別の機会に譲るとして、かなり減ってきたアイヌ人の今の状況が気になります。

直近の調査資料は見つかりませんでしたが、2013(平成25)年の調査では、アイヌの人口は、約1万7000千人という数字があります。 これは、北海道の各市町村が把握できた人数であり、差別や偏見を恐れて、自らアイヌ民族であることを明らかにしていない人も、全国には大勢います。 もちろん、俳優の宇梶剛士さんのように、自らアイヌ人であることを明らかにしている人も、ごく少数ですがおられます。

また、「アイヌのみなさんが、政府に対しどんな施策を望んでいるか?」との、先住民研究センターが、2008(平成20)年に行った調査報告書を見ると、「アイヌ民族に対して高校・大学進学や学力向上への支援」など、アイヌ民族に対する教育についての項目が上位にあり、未だにアイヌ人の向上心が読み取れます。 53年前のタクシーの運転手さんの言葉が、今でもアイヌ人の最も強い願いとなっていること、何十年も変わっていないことに驚きました。

日々の生活の中で、唯一アイヌとの接点を感じるのは、地名や食べ物などです。

我孫子市でも、「中峠(なかびょう)」や「日秀(ひびり)」、「都部(いちぶ)」、「岡発戸(おかほっと)」、「稲荷峠(とうかんびょう)」などの読みづらい地名は、アイヌ語との説があります。

また、「四万十川」の語源が、アイヌ語の「シ・マムタ(はなはだ美しい)」からきているという寺田寅彦の説がありますが、これは、本人も言っているように、あくまで仮説であり、地理的なもの(南方には、熊襲などの別の先住民族がいたのでは?)との思いからも信じがたい。

食べ物では、最も有名なのが昆布です。 アイヌ語では「コンプ」といい、中国に渡り「コンブ」となり、日本に逆輸入されて、「昆布」になったという説が有力です。 そのほかにも、「サケ」や「シシャモ」、「ラッコ」、「トナカイ」などがあります。

今世界では、民族問題に端を発した戦争や紛争が起きていますが。日本では、そのような不幸なことが無くてよかったと思うと同時に、「アイヌ」や「熊襲」などの日本列島の先住民族に目を向け、差別や偏見の問題について、今一度認識を改めなければとの思いになりました。

アイヌ民族に関する施設は、北海道内に24施設、北海道以外に8施設ほどあります。 今一度アイヌ民族の文化を見直してみませんか!

-

「映画『海辺の彼女たち』を観る」(2025年3月5日掲載)

-

共愛学園前橋国際大学国際コース 准教授

西舘 崇 3月2日(日)、伊勢崎市にて開催された「ベトナム映画祭 in 伊勢崎」に行ってきた。上映されたのは日本・ベトナム共同製作映画『海辺の彼女たち』(2020年)である。脚本・監督は藤元明緒氏(1988年生まれ・大阪府出身)。日本に住むミャンマー人家族の物語を描いた映画『僕の帰る場所』(2018年)が東京国際映画祭「アジアの未来」部門で受賞するなど、注目の新人映画監督である。

3月2日(日)、伊勢崎市にて開催された「ベトナム映画祭 in 伊勢崎」に行ってきた。上映されたのは日本・ベトナム共同製作映画『海辺の彼女たち』(2020年)である。脚本・監督は藤元明緒氏(1988年生まれ・大阪府出身)。日本に住むミャンマー人家族の物語を描いた映画『僕の帰る場所』(2018年)が東京国際映画祭「アジアの未来」部門で受賞するなど、注目の新人映画監督である。

『海辺の彼女たち』のストーリーだが、映画の特設ホームページによれば次のように記されている。

「技能実習生として来日した若きベトナム人女性のアンとニューとフォンはある夜、搾取されていた職場から力を合わして脱走を図る。新たな職を斡旋するブローカーを頼りに、辿り着いた場所は雪深い港町。やがては不法滞在となる身に不安が募るも、故郷にいる家族のためにも懸命に働き始める。しかし、安定した稼ぎ口を手に入れた矢先にフォンが体調を壊し倒れてしまう。アンとニューは満足に仕事ができないフォンを心配して、身分証が無いままに病院に連れて行くが——」

ネタバレになってしまうのでこの先は詳述しないが、同ホームページの紹介欄には「外国人労働者たちの実話をもとに描く圧巻のリアリズム」とあるように、技能実習生らが抱える問題の一端が三人の様子やブローカーの言葉、雇用者の言葉などから如実に描かれていたと思う。そしてそうした実態がまさにここで言う「リアリズム」の具体像であるように感じられた。

しかし、筆者はこの映画にはもう一つの “隠れたリアル” があったように考えている。それは「沈黙」である。映画を注意深く観ていくと、全編を通して言葉や会話が少ないことに気づく。代わりに聞こえてくるのは車の音やバスの音、風や波の音、火がぱちぱちと燃える音、スープをすする音などである。衝撃はラストシーンであった。筆者を含め、視聴者の多くが主人公の置かれた状況に対して何らかの説明なり、解釈なりを求めていたように思う。「何か言葉がないと救われない」と思うほどに、辛く悲しい現実があったのだ。しかし登場人物たちからは何の言葉も発せられないまま、映画は静かにエンドロールをむかえた。

上映後、藤元監督本人から挨拶があり、驚きの事実が伝えられる。ラストシーンについては当初、三人の会話が予定されていたとのこと。しかし、映画を撮っていくうちに、自然と会話がないラストシーンになったようである。役を演じた三人も言葉を失いながら、その現実に向き合っていたのかもしれない。

映画は2018年から2019年の間に撮影されたという。その後の2020年にはコロナ危機が日本を、そして世界を覆った。影響を受けなかった人などいないと思う。来日中であった技能実習生たちも例外ではない。本作の公開は2020年だが、コロナ禍のために上映の機会も限られていたのではないか。それがふっとわいたように、群馬県の伊勢崎にて、この3月、上映された。

偶然のようにみえるが必然なのだろう。この機会を演出した二人の若者がいる。相沢正雄氏と山本雄次氏である。相沢はペルー出身で、伊勢崎市に来て25年。映画祭の主催企業会長を務める。この相沢をアミーゴと呼ぶ山本はベトナム出身で、伊勢崎市に来て35年。難民として来日し、現在は伊勢崎市内で人材派遣業、通訳業などを展開する。二人の協力関係はコロナ禍をきっかけに始まったようだ。共通する問題意識は伊勢崎市における多文化共生社会の実現である。同市は群馬県内最大の外国人住民数を誇る。その数は16,000人以上であり(2024年12月現在)、国籍別ではベトナム出身者が最大となっている。その数は昨年、ブラジル出身者数を超えた。

映画祭の会場となった文化センターの小ホール(席数は200前後)は7割、8割が埋まっており、ベトナム語やスペイン語が飛び交っていた。会場を埋め尽くすのはベトナム出身者、ペルー出身者がメインだったように思う。日本人は少数のようにも思われた。映画の後は、ダンスありライブありのお祭りであった。多様性の持つ現実も可能性も含めて、包み隠さずに全てあふれ出てくるような映画祭であった。素晴らしい学びの機会に感謝したい。

-

「逆立ちはやめよう!」(2025年1月31日掲載)

-

中央学院大学社会システム研究所教授

福嶋 浩彦「地方創生」は石破内閣の看板政策だ。地方への交付金も大幅に増額するという。地方を盛り立てることに異議はないが、自治・分権とセットでなければ、自治体はますます逆立ちする可能性がある。つまり、自分の自治体の住民の幸せのために何をすればよいか、地域を良くするために何が必要かを必死で考えるよりも、どんな計画を立てれば国の了解をもらえるか、どんな事業をやれば国からよしよしと言われ交付金をもらえるかを考える。自分の住民より国のほうばかり見る自治体がさらに増える心配がある。

自治体の内部でも、残念ながら多くの逆立ちがある。「人口減によって税収が減るので行政だけではサービスを維持できない。民間との連携が大事だ」と言う。ちょっと聞くとその通りにも思えるが、よく考えると発想が逆立ちしている。

民間と連携するのはお金が無いからか? 民間の能力は高い。民間と連携したほうがサービスが充実し地域の質が良くなる。つまり、住民が幸せになるから連携するのではないのか。お金が無いのは事実かもしれないが、仮にお金が余っていたとしても、民間と連携したほうがよいはずだ。行政のアウトソーシングも、住民のため質の向上をめざしたアウトソーシングと、コスト削減という行政の都合によるアウトソーシングでは、中身が違ってくる。前者は、結果的に財政面でも効果を生むが、後者は、質の劣化など様々な歪みが生じる。

逆立ちは住民にも広がる。NPOの皆さんから「行政には予算がなく人も足らないから、我々が行政に代わって担ってあげている」という話を聞く。たしかに現実には、行政が本来やらねばならないことをやっておらず、どうしようもなくて肩代わりするという場面もあるだろう。しかし、原理は逆だと考える。NPOや民間ができることは、もともとNPOや民間がやることなのだ。NPOや民間ができないことを、税金を払って行政にやらせている。行政ができないことを、NPOや民間がやっているのではない。

こうした様々な逆立ちをやめて、しっかりと自分の足で立ちたいと思う。自分の足で立つということは、国家や行政から出発するのではなく、生活者である住民から出発するということだ。それができるのが自治体である。

住民から出発する地方自治が本当に実現したとき、外国人住民も地域づくりの対等なパートナーになるだろう。地方自治が国や行政から出発しているかぎり、外国人住民はあくまで不足する労働力を補うための存在であり、その範囲でサービスを受ける人にとどまるだろう。

なお、補足で解説しておけば、地方自治法では自治体内に住所を有する者を「住民」としており、住民には外国人も含まれる。たしかに、選挙権をはじめ参政権を定めた条項は「日本国民たる住民」に限定している。しかし、広く行われている住民参加・参画においては、外国人も地域の一員として、あるいは納税者として、行政サービスに意見を述べたり、住みよいまちにするために共に考えたりする権利が保証されねばならない。

-

「トランプ時代の米国と世界」(2025年1月9日掲載)

-

一般社団法人 日本グローバルイニシアティブ協会

綿貫 雅一 2024年11月6日(水):フロリダ州パームビーチのコンベンションセンターで勝利宣言をするトランプ前大統領。

2025年の年初を迎えるにあたり、世界の動向に大きな影響を及ぼす米国発のトップニュースを取り上げたい。これは言うまでもなく、1月20日に就任する米国第47代大統領となるトランプ政権の行方である。

2024年11月6日(水):フロリダ州パームビーチのコンベンションセンターで勝利宣言をするトランプ前大統領。

2025年の年初を迎えるにあたり、世界の動向に大きな影響を及ぼす米国発のトップニュースを取り上げたい。これは言うまでもなく、1月20日に就任する米国第47代大統領となるトランプ政権の行方である。

この背景には、複数の要因が複雑に絡んでいる。ソ連崩壊後、米国は世界の超大国として国際政治・経済、外交において圧倒的な地位を確立してきた。21世紀に入ると、国際協調が進み、グローバル化が大きく進展し、米国は最大の恩恵を受ける受益国となり、その経済は顕著に成長した。

しかしその一方でグローバル化の進展は、社会全体に負の影響を及ぼす結果を招いた。減税や規制緩和といった経済政策は、富裕層や企業に利益をもたらす一方で、低所得層や中間層には恩恵が少なく、経済的不平等が拡大する要因となった。特に顕著な影響は、富の不均衡と格差の拡大である。上位10%が全体の所得の約50%を享受し、上位1%の所得層は約20%を占めている。この状況により、アメリカンドリームは庶民には手の届かない遠い過去の遺産となってしまった。

政治の面でも、一部の特権階級によるエスタブリッシュメントが中間層を没落させ、ラストベルトと呼ばれる地域では深刻な低賃金、失業や倒産が相次ぎ、グローバル化を推し進めてきた政治経済に対する不満が鬱積していた。

そんな中、「アメリカ・ファースト」を掲げるトランプの公約が、経済的不利益を被っていた保守的中間層に訴えかけ、政治経験のないビジネスマン・トランプが第45代大統領に選出された。これは米国の政治経済の分断が、如何に深刻化しているかの表れである。

本来、米国の誕生は、欧州の圧政に苦しむ民衆が自由と平等を求め、長い苦難の末に勝ち得た勝利である。建国後、米国は自由、平等、民主主義を崇高な理念として掲げ、典型的な民主国家としての地位を確立した。戦後、米国は自由と平等、民主主義を世界に広げる守護神であり、世界の手本とされ、多くの国々から憧れられ、尊敬されてきた。

現在、この理想とされていた本来の米国がトランプ2.0の中で大きく変容しようとしている。トランピズムは、極端な一国主義と保護主義的な政策である。経済的には企業や富裕層に対する減税を強調し、経済成長を促進することを目指しているが、日本を含む外国製品に高い関税を課し、国内産業を保護する方針がある。外交面では、国際協調ではなく一国主義のもと、アメリカの利益を最優先するアメリカ第一主義が展開される。これにより、国際間の緊張と対立がさらに助長されることが懸念される。これは、米国に留まらず世界的なインフレの波の要因とも考えられる。また外交がビジネスのディールの手法で行われる可能性も高まるであろう。

トランプ時代は、アメリカ国内だけでなく、世界中に多大な影響を及ぼす。特に、日本をはじめとするアジア諸国にとって、その影響は無視できないものとなるだろう。2025年からはこの変容がさらに加速すると考えられ、私たちは新たな時代の波に直面することになると考えられる。即ちトランプ時代は、世界が大きな岐路と転換期を迎える中で、変化を促進する要因となる可能性が大きい。国、企業、個人は、このVUCA時代において柔軟に対応し、未来を見据えた戦略を構築することが求められる。私たちは、変化の波に乗り遅れないよう、挑戦を恐れず、適応していく必要があるだろう。

-

「ウランバートル市:セレベ川の整備に向けた取り組み」(2024年11月1日掲載)

-

中央学院大学社会システム研究所

客員研究員 佐藤 寛筆者は、昨年、ウランバートル市内を流れる河川の洪水をめぐる市民の見解と現状についてエッセイで取り上げた。降水量が多く、梅雨の季節がある日本に比べて、モンゴルは年平均降水量が非常に少なく夏でもカラッとしていて過ごしやすい。 雨が降ると喜ぶ人が多く、「運のよい人が、雨を連れてくる」という諺があるほどである。しかし、近年、ウランバートル市では、大雨による河川の洪水が相次ぎ、天気を気にする市民が増えているという。

本エッセイでは、セレベ川を中心に、この1年間のウランバートル市の取り組みを巡る様々な点について注視した。

セレベ川は、ウランバートル市の郊外の別荘地や中心部の住宅地が集中するエリアを流れている。セレベ川の汚染が数年前から報道されており、ウランバートル市民がセレベ川の保全という重要な問題に直面してきた。近年、ウランバートル市民が6月から9月にかけて、たびたびセレベ川の洪水に悩まされてきた。昨年は、大雨によりセレベ川の水位が上昇し、過去30年間の平均を上回った 1。特に、昨年の大雨でセレベ川が洪水になり、多くの市民と企業が被害を受けた。洪水後、川の流れに悪影響を与えているという理由で強制的に撤去を余儀なくされたガソリンスタンドやショッピングセンターもある。この教訓から、今年の2月よりウランバートル市が洪水防止対策に着手した。春先の雪解けによってセレベ川の水量が多くなる。雪解けによる洪水はモンゴル語で「黄色い水の洪水」と表現される。これは、雪解け水が土壌や堆積物を含むために水の色が透明ではなく、黄色味を帯びることに由来している。一般的に、春になると気温が上昇し、冬の間に凍結した雪が融解し、山岳地帯や住宅地域において大量の水が流れ込むことにより発生する大規模な洪水を「雪解け洪水」と呼ぶ。この洪水は、降水量や気温の上昇速度、地形の影響などにより規模が異なり、流域の環境や社会に重要な影響を及ぼす。そのため、モンゴルの国営通信社「モンサメ」が2月15日に報じたところによると、2月だけでセレベ川から1万6480トンの氷がトール川流域に移送された2という。この報道から、ウランバートル市の住民にとって、降雨による洪水に加え、「雪解け洪水」もまた深刻な課題として認識されていることが明らかである。 Montsame「セレベ川の16480トンの氷を運ぶ」

Montsame「セレベ川の16480トンの氷を運ぶ」

2024年2月21日(閲覧日:2024-03-08)筆者が昨年洪水後のウランバートル市を訪れた際に、セレベ川の堤防の上に土砂を入れた大きな袋を積み上げて置いているところがたくさん見受けられたが、 今年は、コンクリートの堤防を作り、災害対策が進んでいることがニュースで報道されている。セレベ川の洪水のリスクを軽減するために、6月からセレベ川の下流の河床を掘り下げ、水の流れを良くし災害時に備える工事も行われた。沈泥を除去し、コンクリートの堤防を建設している。その一環として、根を張った植物も取り除いた。ウランバートル市は、「市民の生命、健康、財産を災害から守るために川の分水路を閉鎖し、流れをせき止めている樹木やヤナギを移転することが適切であるとの結論に達した」 3という報道が6月から多くのマスメディアで報道されている。このニュースで「官民連携でセレベ川とドンド川沿いの7万立方メートル以上の沈泥を除去した」と記載されている。川沿いの企業による沈泥除去活動は、企業の社会的責任の一環として、地域社会への貢献を示す具体的な事例であり、官民連携による河川環境改善の取り組みが活発化していることを示唆している。

一方、沈泥だけでなく、川に過剰に繁茂するヤナギや樹木が水の流れを阻害し、水害を引き起こす恐れがあるというウランバートル市の判断に対して、賛否両論が報道されている。批判的な立場として、次のような指摘がある。「川沿いの樹木は炭素、気候、塵を調節し、環境循環において重要な役割を果たす。水中の亜硝酸塩とリンを減少させ浄化する。底部の沈泥には、給水基地の保護、微小生息環境の維持、汚染物質の吸収と中和、土壌水の浸透の調整など、多くの利点がある。セレベ川のヤナギ、草、底泥、沈泥を根拠に基づいた研究調査や建設的な計画なしに河床を掘ることは、生物多様性と水文学的知見からも極めて問題である」 4というニュースも報道されている。セレベ川の樹木管理について、ウランバートル市民の間では議論がされつつある。この議論においては、樹木の伐採に留まらず、河川に生息する生物の保護、適切な樹木の定着範囲の設定、良好な景観の形成手法についても検討が求められていると考えられる。ウランバートル市当局の立場としては、「川沿いのヤナギを伐採し破壊していると批判する市民もいるが、一般に土木構造物や堤防内・河川の中には樹木や低木があってはならない。法律にも明記されている。ウランバートル市は、科学的に基づいた取り組みを行っている。川のヤナギや樹木が水の流れを遅くするので、水が堤防の高さを越える状況を作り出している」 5という視点から、洪水時に水の流れ遮る障害物である樹木等は除去または移転する作業を継続する方針である。 「セレベ川の両岸の樹木を残し、流れを阻害している樹木を移転」

「セレベ川の両岸の樹木を残し、流れを阻害している樹木を移転」

2024年7月1日 (閲覧日:2024-07-12)

「河床の浅いセレベ川」 撮影:著者 2023年8月7日

ウランバートル市は、「このような作業は過去20~30年間行われておらず、迅速に実施する」 6と市民に説明しており、今後も毎年セレベ川の樹木・ヤナギ、沈泥を清掃し、整備を進める計画がある。

「河床の浅いセレベ川」 撮影:著者 2023年8月7日

ウランバートル市は、「このような作業は過去20~30年間行われておらず、迅速に実施する」 6と市民に説明しており、今後も毎年セレベ川の樹木・ヤナギ、沈泥を清掃し、整備を進める計画がある。

昨年の8月ウランバートル市を訪れ、セレベ川の水源地からトーラ川の合流地点まで調査を行い、セレベ川の洪水被害状況の調査も行った。数十年に一度の被害とあって、降雨の少ないウランバートル市においては大きな被害を受けた。地球温暖化が地球規模で進む中でウランバートル市も決して例外ではなく気候変動の影響によるものと考えられる。昨年、大きな被害をもたらした原因の一つは、当河川の河床があまりにも浅い所が全体的に多く大雨が降るとたちまち反乱してしまう。全てではないが、市街地のエーデルワイスホテル付近のセレベ川の河床は深い。 護岸工事により底打ちの三面コンクリート水路

護岸工事により底打ちの三面コンクリート水路

千葉県柏市:地金堀都市下水路 7

撮影:著者 2024年10月20日今後においても地球温暖化や異常気候が地球全体に猛威を振るうことが予測されることから、今回のような大雨による洪水は頻繁に発生する可能性は否定できない。今後の対応として、セレベ川が市街地に流入する手前に「調整池」の設置。調整池を設けることによって、洪水時に大量の水が市街地への流失を一時的に防ぐことが出来る。また、一部において既に進められているが、市街地における護岸工事によって水の流れを円滑にするため、底面および両側面をコンクリートで整備することで流路を確保する手法が採用されている。

セレベ川に対する住民の環境意識の高まりは、地域社会における自然保護意識の高まりを示す一つの指標である。一方で、河川は公共のインフラであり、その主な機能は洪水対策にある。両者のバランスを考慮し、科学的根拠に基づいた河川管理計画を策定することが求められる。護岸工事の両岸にヤナギや花壇等を設けることによって、自然環境は保たれ、またセレベ川の自然景観をも醸し出すことができる。日本においても河川の護岸工事の施工に賛否両論があることも事実である。例として、住宅地の護岸整備の水路の写真を掲載する。

ウランバートル市が今後も自然豊かな都市であり続けることが望まれる。- 「昨年と同様にセレベ川流域で洪水が起こる可能性が高い」『Unuudur』新聞、2024年2月8日

- Montsame「セレベ川の1,6480トンの氷を運ぶ」2024年2月21日 (閲覧日:2024-03-08)

- 「セレベ川の両岸の樹木を残し、流れを阻害している樹木を移転」 2024年7月1日 (閲覧日:2024-07-12)

- 「セレベ川岸の樹木と沈泥の除去により、洪水の危険性が逆に高まる」『Unuudur』新聞、2024年7月1日

- 「1966年以来、トール川はかつてないほど氾濫」2024年6月25日(閲覧日:2024-07-12)

- ウランバートル市役所公式サイト「河川の流れの支障となる樹木を伐採」、更新日:2024年7月1日(閲覧日:2024-07-09)

- 「こんぶくろ池通信」NPO法人こんぶくろ池自然の森発行、2020年2月 第70号参照。

-

「北イタリアの山岳都市に旅して」(2024年9月9日掲載)

-

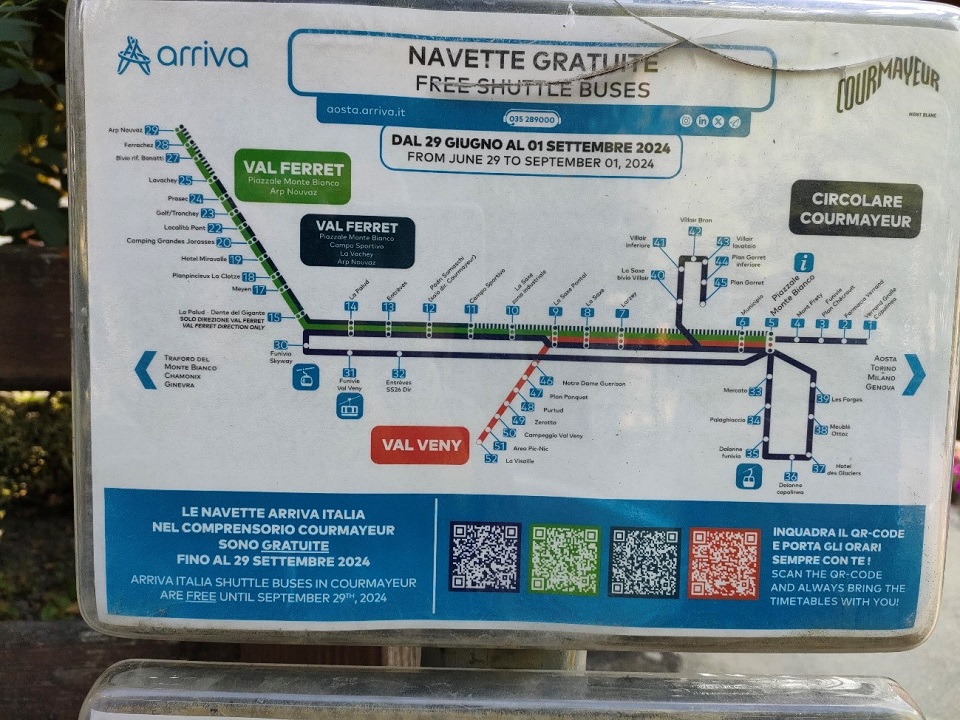

中川淳司(社会システム研究所長)夏休みを利用して北イタリアに旅行し、フランスとの国境の山岳都市クールマイユールに足を延ばしてアルプス最高峰のモンブラン(イタリア名モンテビアンコ。標高4810m)とグランドジョラスの風光を楽しんだ。その折に特に印象に残った体験について書いてみたい。クールマイユールは標高1300m、フランスと国境を接する山岳都市である。ロープウェーで3500mまで上がればヨーロッパアルプス西部の名峰モンブラン、グランドジョラスを間近に望むことができる。山麓には縦横にハイキングコースが張り巡らされている。私たち夫婦と大学時代の山岳部の友人夫婦の2組でハイキングコースの一つを歩き、その後にロープウェーで上まで上がってみるという計画を立てた。宿に程近いバスターミナルからハイキングコースの起点まで、バスを利用することにした。公共交通のバスに乗るには料金を支払わなければならない、そう考えてパスの運転手に料金を聞いてみたが、運転手は笑って首を横に振るだけである。どうやら無料らしい。他の乗客も料金を払う様子がない。半信半疑でハイキングコースの起点で下車した。下車してから、帰りの便を確かめようとバス停のルート図兼時刻表を見てみたところ、「6月29日から9月1日までは無料」という記載を見つけて驚いた。

バスのルート図兼時刻表

2時間ほどの登りで山小屋に着き、モンブランとグランドジョラスの遠望を楽しんだ。それから来た道を下り、無料のバスに乗ってロープウェーの最寄りのバス停で降りた。ロープウェーは一度に50人以上が乗れる大型である。途中、標高2300m付近に中継駅があり、ロープウェーを乗り換えて3500mの終点まで上がった。所要時間は合わせて20分強。あっという間に2200mの標高差を稼いだことになる。終点の展望台からは360度のパノラマでモンブランからグランドジョラスにかけての山岳展望を満喫した。

バスのルート図兼時刻表

2時間ほどの登りで山小屋に着き、モンブランとグランドジョラスの遠望を楽しんだ。それから来た道を下り、無料のバスに乗ってロープウェーの最寄りのバス停で降りた。ロープウェーは一度に50人以上が乗れる大型である。途中、標高2300m付近に中継駅があり、ロープウェーを乗り換えて3500mの終点まで上がった。所要時間は合わせて20分強。あっという間に2200mの標高差を稼いだことになる。終点の展望台からは360度のパノラマでモンブランからグランドジョラスにかけての山岳展望を満喫した。

展望台から引き返して、2300mの中継駅のレストランで昼食をとり、一休みして起点までロープウェーで下った。帰りも無料のバスを利用してホテルに戻った。この日帰りの旅は私に強い印象を残した。好天に恵まれ、展望台から見た山々と氷河が素晴らしく迫力があったことは言うまでもないが、強い印象が残ったのは、この旅で体験した観光インフラの見事さだった。無料バスには本当に助けられた。海外旅行でバスや地下鉄などの公共交通機関を利用する場合、チケットの購入はたやすいことではない。見慣れない外国語で書かれたルートマップと料金表を解読して、これもわかりづらい券売機に料金を入れて購入する必要がある。バスの場合、車内の券売機に現金を入れるか、タッチパネルにクレジットカードをピッと当てて料金を支払う場合もある。いずれにせよ、外国からの旅行者にとって初めて利用する公共交通機関の料金支払いはちょっとした関門なのである。クールマイユールで利用した無料バスはこのストレスをあっさりと解消してくれた。料金を訪ねた私に運転手が返してくれた笑顔はとても素敵だった。バスのルート図兼時刻表(写真を参照)に書かれた情報を読み解くと、無料バスの運行はバス会社とクールマイユール村の共同運行ということだった。つまり、バスの費用はクールマイユール村が負担していることになる。無料バスの運行は利用者の利便性向上に資するだけでなく、マイカーでの訪問を減らし、渋滞を解消・緩和する効果も期待できる。結果的に、クールマイユールを訪問する観光客の増加につながる。 アルプス最高峰のモンブラン

アルプス最高峰のモンブラン

ロープウェーと中継駅の設備にも強い印象を受けた。大型のロープウェーを間断なく運行させることで、多くの観光客がストレスなく山岳展望を楽しむことができる。中継駅には、リーズナブルな料金のレストランに加えて映画館も設けられており、観光客の多様なニーズにこたえられるようになっている。ロープウェーの料金は61ユーロ(約10,000円)と決して安くはないが、それによって得られる感動的な体験を考えるとまことにリーズナブルな料金設定であると思った。観光立国を掲げる日本は、2030年までに4000万人、2040年までに6000万人のインバウンド(外国からの観光客)の受入れを目標として掲げているが、観光地が受け入れた多数の観光客をさばききれなくなるオーバーツーリズムの弊害が指摘されている。クールマイユールでの感動体験から、オーバーツーリズムを克服するいくつかの着想を得ることができた。一つは、無料の公共交通機関を運行させることで、多数の観光客をスムーズにさばくことができるのではないかということである。例えば、北アルプスの人気ルートである上高地から槍穂高への登山コースである。沢渡から上高地までのバスを思い切って無料化してはどうか? そのための財源は、新たに導入する入山料で賄うことにする。もう一つの例を挙げよう。地方の観光地で、最寄りの鉄道駅や空港からの足の便(ラストワンマイル)が悪く、観光客集客のボトルネックになっているところは多い。無料バスを運行させてラストワンマイルを解消すれば、多くの観光客をさばくことができるようになる。そのための財源は、増えた観光客から徴収する観光税(宿泊税)で賄うことにする。これには、ニセコ町が本年11月に導入する宿泊税とその使途(交通網の充実)の例がある。

クールマイユールでの体験から得られたもう一つの着想は、観光施設の設備向上とそれに見合った料金の見直しである。例えば、北アルプスの山小屋の設備を外国人の家族・グループ宿泊者向けにシャワールームを設けたり、ツインルームを増やして改善し、提供する食事のレベルも引き上げる。そしてそれに見合った宿泊料金を設定することにしてはどうか。他にも、美術館や博物館の外国語ツアーを増やし、それなりの料金を設定することが考えられる。その結果得られる感動に見合った料金設定であれば、それは受け入れられるだろう。

日本の現状の受け入れ施設・受け入れ態勢でインバウンドの増加に対処することには無理がある。インバウンドの増加を観光サービス向上の好機ととらえて、観光インフラのハード面とソフト面の改善に取り組むことが必要なのではないか。それがクールマイユールの旅から得られた教訓である。

-

「まえばしカラオケワールドカップ」に参加して(2024年8月27日掲載)

-

西舘崇(共愛学園前橋国際大学国際社会学部准教授)2024年6月9日、「まえばしカラオケワールドカップ」に審査員として参加してきた。前橋在住の外国人が日本の歌を日本語で歌い、その歌唱力と表現力を競うイベントである。主催は「前橋カラオケワールドカップ実行委員会」(委員長:佐藤祥平)で、共催として前橋市も力を入れる。

第一回大会は2019年に開催。本家のW杯とは異なり、こちらは毎年開催する予定だったが、コロナ禍で中断を余儀なくされた。しかし2022年より再スタートし、今回で4回目を迎える。今大会では8カ国22組が出場した。前半戦「学生の部」では市内の日本語学校や専門学校に通う15組の学生たちが、後半戦「社会人の部」では市内企業・団体などから7組の社会人たちが、日本のポップスを中心に熱唱した。 「まえばしカラオケワールドカップ」のチラシ

群馬県には現在、72,315人(2023年12月末)の外国人が暮らしている。このうち前橋在住の外国人は8,652人で、その数は伊勢崎市(15,183人)、太田市(13,533人)に次いで県内3番となる。参考までに記しておくと、前橋の次は大泉町(8,306人)、高崎市(7,020人)と続く。前橋の総人口約33万人からすると、在住外国人数は2%ほどであるが、その数は近年、大幅な増加傾向にあり、2023年は前年に比べ1,040人増であった。最新の統計(2024年7月末)ではすでに1,300人増の9,972人となっている。2024年末には1万人を超えるかもしれない。

「まえばしカラオケワールドカップ」のチラシ

群馬県には現在、72,315人(2023年12月末)の外国人が暮らしている。このうち前橋在住の外国人は8,652人で、その数は伊勢崎市(15,183人)、太田市(13,533人)に次いで県内3番となる。参考までに記しておくと、前橋の次は大泉町(8,306人)、高崎市(7,020人)と続く。前橋の総人口約33万人からすると、在住外国人数は2%ほどであるが、その数は近年、大幅な増加傾向にあり、2023年は前年に比べ1,040人増であった。最新の統計(2024年7月末)ではすでに1,300人増の9,972人となっている。2024年末には1万人を超えるかもしれない。

さて、そんな前橋市は多文化共生や国際交流に関わる様々な事業を実施しているが、今回参加した「まえばしカラオケワールドカップ」はこれまでにありそうでなかった企画である。「カラオケ」で国際交流というのは聞いたことがある。しかしワールドカップと言われると、語感の印象も手伝って緊張感が漂う。実際、各組からは自分たちが所属する学校や企業・団体を代表して舞台に立っているという意気込みが感じられた。また、参加者たちは、日本語を学習していることもあってか、一つ一つの歌詞や言葉をとても大切に、そして丁寧に歌っていた。そうすると、なぜか不思議と「日本語ってこんな言葉だったのだ。こんな響きだったのだ」などと、日本語について逆に教えてもらっているような気持ちになった。

個人的な感想だけでなく、「このイベントは良い」と率直に思った点がいくつかある。中でも次の二つは強調して指摘したい。一つは、この事業に様々な企業・団体や個人などが協力していることである。冒頭に共催者として前橋市が入っていることは述べたが、その他にも【後援】として(公財)前橋まちづくり公社と前橋市国際交流協会がバックアップを担当し、また20を超える【協賛】企業・団体、【協力】団体、学校が参加していた。どこか一つの団体が一人相撲で頑張っているのではなく、また行政が音頭をとるわけでもなく、前橋にある多くの企業や団体が一緒になってこの事業を作っているのである。

二つ目は、意外なことに思われるかもしれないが、多文化共生や国際交流が主たる目的ではないことである。このイベントに参加すると、知らずに異文化交流が出来てしまう、知らずに自分とこれまで接点のなかった国や人とのつながりが出来てしまう、のである。この「自然さ」、「頑張らなさ」がむしろ良いのだ。私のような大学人が同種のイベントを企画すると、目的やその効果が先行しがちだ。授業の一部ならそれでいいのだろうが、その「頑張ろう」感はイベントとしては堅苦しく、来る人を選んでしまう。なので、今回のような気軽さが筆者には新鮮で、改めてこのイベントの意義に気づかされた。

では、このイベントの本当の目的とは何だったのだろう。思いをめぐらすと、それは「まえばし」という「街」を知ることだったのではないか、と考えた。この街には、どんな人が、どんな想いで暮らしているのか。そのことを知り、また感じることが、このイベントの最大のおもしろみではないか。

「外国人が増えてきたなぁと思っていたけど、彼ら/彼女たちってこんな人たちだったのだ」「自分がよく知るあの企業が協力していた」「歌っている人を商店街のおじちゃん、おばちゃんが手を叩いて応援している」など、ここに来ると、さまざまな発見があるのだ。チラシに同封された「まえばし街歩きマップ」には主催者側のさりげない意図を感じた。それを見ながら、帰りがけにフラッと商店街を立ち寄る。そこにもまた新たな気づきがあるのだろう。

審査員としては…十分な役割を果たすことができたかどうか定かではないのだが(笑)、私自身としては予想以上に多くの気づきと学びを得ることができた。呼んで下さった主催者に感謝すると共に、来年度以降も本事業の継続を期待したい。

-

「やさしい日本語」から考える(2024年7月1日掲載)

-

中央学院大学社会システム研究所教授 福嶋浩彦

やさしい日本語

「やさしい日本語」とは、外国人にも分かるように工夫された簡単な日本語のことだ。1995年の阪神・淡路大震災で、多くの外国人が必要な情報を得られず被害を受けたことをきっかけに考案された。現在では、災害時の情報伝達だけではなく、外国人へ生活情報や観光情報などを伝える手段としても使われている。

弘前大学社会言語学研究室の考案した内容を基に、各団体が工夫して「やさしい日本語」のルールを定めている。例えば、静岡県庁「『やさしい日本語』の手引き」では以下の14にまとめている。

- 一文を短くして、文の構造を簡単にする。

- 難しい言葉を避け、簡単な言葉を使う。

- 災害時によく使われる言葉や、知っておいたほうがよいと思われる言葉は、そのまま使う。 その言葉の後に、かっこ書き〈 〉で意味を補足する。

- 外来語(カタカナ語)はなるべく使わない。使うときは注意する。

- 擬態語や擬音語は避ける。

- 動詞を名詞化したものは分かりにくいので、できるだけ動詞文にする。

- あいまいな表現は避ける

- 二重否定の表現は避ける。

- 文末表現はなるべく統一する。

- ローマ字は使わない。

- 時間や年月日を外国人にも伝わる表記にする。

- 漢字の使用量に注意する。 全ての漢字にふりがなをふる。

- 文は、文節ごとに「分かち書き(余白を空けて区切る)」にして、言葉のまとまりを認識しやすくする。

- 絵、写真、図表などを使って分かりやすくする。

日頃からの心掛けが大切

静岡県の「手引き」には「やさしい日本語」に書き換える例文(練習問題)が載っている。例えば、次のようなものだ。

【もとの文】 10月22日(日)の講座ですが、台風の接近により安全上の理由から10月29日(日)に延期させていただく事になりました。

【書き換え後】 10月22日(日曜日)の 勉強は ありません。 台風が 来ますから、 危ないです。 10月29日(日曜日) に 来て ください。(ふりがな省略)

ただ、どんな言葉や文が理解しやすいかは一人一人異なるので、「やさしい日本語」に正解はない。同県の「手引き」でも、「情報を伝えたい相手の立場を思いやる想像力 (「やさしい心」)を持って取り組んでください。」と述べている。

さらに、外国人に対してだけでなく、日頃から誰にでも分かりやすい言葉を使おうという心掛けが重要だと考える。もちろん、日本人に対して分かりやすいというのは、外国人に対してと同じレベルではないが、外国人に向き合った時だけ突然、分かりやすく話そう、あるいは書こうと思っても不可能だろう。

和暦にこだわるのはなぜ?

とくに行政機関や「専門家」と呼ばれるような人たちは、普通の市民に分かりやすい言葉を使うことが大切だ。例えば、前述の「『やさしい日本語』の手引き」には「1文は短く」とあるが、官僚が書く行政の文章は、市民向けでも長い。一文が延々と続き、何行にもわたる。

また、手引きには「時間や年月日を外国人にも伝わる表記にする。」とある。当然、年は西暦にすることになる。しかし、行政機関は外国人以外には、かたくなに和暦(元号)にこだわっている。しかし日本人であっても、平成○○年と表記されると今から何年前なのか、「西暦・和暦早見表」に頼ることもある。

今では多くの企業も分かりやすさから西暦を使っている。外国人へは西暦の使用を推奨する行政機関が、和暦にこだわるのはなぜだろう。私は我孫子市長のときも消費者庁長官のときも、市民向け文書は西暦にして、必要に応じ括弧書きで和暦を入れた。不可解な「先生」

「先生」の使い方も分かりにくい。とくに政治家をなぜ「先生」と呼ぶのか。政治家は市民が選挙で選んだ私たちの代表者ではあるが、「先生」ではない。とりわけ、政治家同士が互いに「先生」「先生」と呼び合っているのは醜い。自分たちをそんなに偉いと思っているのだろうか?

なお、私が我孫子市長だったとき、市職員は市議会議員を「先生」とは呼んではいけないというルールを定めていた。また、消費者庁長官のときは、私自身、一度も国会議員を「先生」と呼ばなかった。〇〇議員と呼べばいいのである。

学校の教員や医者は、確かに「先生」だ。しかし、互いに「先生」「先生」と呼び合う必要があるだろうか? 以前、医療関係の学会が開かれる地方都市へ行く飛行機に乗ったら、乗客のほとんどが医者だったことがある。すると飛行機中で「先生」「先生」と呼ぶ声が飛び交っていて異様に感じた。<人の振り見て我が振り直せ>で、以来私は、学生の前を除き、教員を○○さんで呼ばせてもらっている。学生にとって教員は「先生」だが、私にとって他の教員は私の「先生」ではないし、私も、他の教員の「先生」ではない。

上のような「先生」という呼び方は、外国人に日本の文化として説明するより、日本の文化から無くしてしまったほうが良いと思う。「やさしい日本語」は、私たちの社会のあり方や文化を見直すきっかけにもなると考える。

-

「公共芸術を通し、地域活性化を目指す新たな視点」(2024年6月3日掲載)

-

一般社団法人 日本グローバルイニシアティブ協会 綿貫雅一

『Lovers - 恋人たち』

『Lovers - 恋人たち』

(ニューヨーク・リバーサイドパーク)今回は、ニューヨークを拠点に活動する国際的アーティストの吉野美奈子さんを紹介したい。吉野さんは、富山出身で大変異色の経歴を持ち、今日では公共芸術スペシャリスト、彫刻家、画家としての顔を持ち、また国内外で数多くの講演に加えテレビ・ラジオにも登壇、執筆家としても精力的に活躍されている素晴らしい方である。

旅行会社に勤務中、出張先のローマでミケランジェロに強く感銘を受け、働きながら武蔵野美術大学で油絵とグラフィックデザインを学ぶ。卒業後に、美術解剖学を学ぶため2001年に単身渡米。直後に起こった同時多発テロを間近で体験し、その後の活動に大きな影響を受ける。この衝撃的な経験から、活動コンセプトは、広く「平和のビジョン」を届けるべく「Art for All -全ての人にアートを」とのことである。

その翌年から、美術学校The Art Students League of New York(ASL)で、彫刻家・斎藤誠治氏に師事し、石彫刻の技法を学び、全米彫刻協会・全米具象彫刻協会より新人賞受賞(2004年)、日本人初の国際女性作家協会彫刻賞(2006年)、ASL欧州留学賞(2009年)など多数の受賞。また歴史的重要文化財の修復にも精通されており、総大理石で作られてNY市長舎別館や21世紀最初のNY市ランドマークに認定されたハースト・タワーの修復監督を務める。その後NYパブリックアートコンペティションコンペで選抜され、NY近郊の都市開発にも関わる。制作と並行して、ハーバード大学で都市デザインの単位を取得している。

2017年以降、富山県の母校を初め、国内8,000人の若者に向けた講演会を精力的に開始。また米国天然石研究所で「建築・芸術石材に関する専門知識」を学び、天然石を用いたサスティナブル・アート(制作後の地域での活用や維持管理まで考慮した芸術作品)の導入を提唱し普及活動に注力する。その関係で2018年に、富山駅モニュメント設置委員会より制作依頼を受ける。この制作のため、世界的に有名な大理石の産地イタリアのカッラ―ラに赴き、自ら石切場で石塊を選定し伝統的な手彫りの石工職人たちと共に「ラバーズ」を彫り上げている。この「ラバーズ」こそが、吉野さんの平和と友愛に願いを込めた制作の神髄である。

令和5年(2023年)11月には、郷里富山に鎮座し「イザナギの尊・イザナミの尊」の夫婦神が主祭神である歴史と由緒ある奥田神社に「ラバーズ」のご神体を奉納している。この「ラバーズ」の原石は25トン、彫刻本体は10トン、台座を含めた高さは545㎝とそのスケールの大きさに驚かされる。石材加工にもコンピュータが活用される現代だが、敢えて手間のかかる困難なプロセスを選んで挑戦する吉野さんの故郷富山への思い入れと、自らの芸術に真正面から向き合う真摯な姿に感銘を受ける。

そして今年5月には、宮城県の北東部に位置する曹洞宗龍淵寺境内に、15ヶ月掛けて彫り上げた「感謝」の意味を込めた供養「霽月(せいげつ)」が建立された。吉野さんの作品が設置されたのは、東北地方で初めてとのことである。(「大崎タイムス社」関連記事はこちら)

吉野さん曰く「公共芸術が時空を超え、人々を繋いでゆけるかを世界に示し、伝えたい。そして作品がコミュニティーや教育機関、地元企業と関わり、ゆっくりと経済活動を生み出すことによって、地域の活性化や観光事業などに貢献してゆけることを、机上の空論ではなく『アートを通じた真の町づくりの実践例』として示し、証明したい。」との弁である。

今日、不確実性が高く不透明な世界である。技術の進化は、利便性が高く快適な社会の構築に貢献する一方で、驚異的なスピードで進化することから、社会不安の一因ともなっている。更に、予期せぬ出来事や災害が多発し、人との繋がりが薄くストレス社会になっている。この様な状況であるが故に、吉野さんが唱える「友愛と平和」の視点が必要であると痛感する。公共芸術は、心を和ませ精神の安寧をもたらす大きな力を持っている。吉野さんのアートに対する真摯な姿勢と壮大なビジョンには大いに共感するところであり、吉野さんとの連携・協力のもと、地域の活性化や地方を盛り上げる活動を進めて行きたいと考える。

『眠る人魚像』

『眠る人魚像』

(米国NJ州エッジウォーター) 米国ホロコーストメモリアル彫刻除幕式にて

米国ホロコーストメモリアル彫刻除幕式にて

(2018年)