エッセイ2022年度

-

埼玉県の「再生:黒目川」を訪ねて(2023年3月29日掲載)

-

央学院大学 現代教養学部長/教授 佐藤 寛

私たちの生活に密接な関わりを持つ水問題の中で、河川の再生に取り組む埼玉県の河川再生事業に注目した。

埼玉県は「川の国 埼玉」としてプロジェクト事業を下記のとおり行ってきたが、本稿では「川まるごと再生プロジェクト」の事業について紹介する。- 「水辺再生100プラン」 平成20~23年度

- 「川まるごと再生プロジェクト」 平成24~27年度

- 「水辺空間とことん活用プロジェクト」 平成25年度~

- 「川の国埼玉はつらつプロジェクト」 平成28年度~

筆者は、これらのプロジェクトの経緯と結果について、2022年12月6日に調査見聞を行った。黒目川は東京の小平市(さいかち窪)を源として埼玉県の新座市と朝霞市を貫流して、下流の新河岸川に合流して荒川へと流れる総延長17.3㎞(うち埼玉県10.7 ㎞)、流域面積37.6㎞2の1級河川であるが、今回の再生プロジェクトは、埼玉県内の新座市と朝霞市で取り組まれたものである。〇黒目川まるごと再生プロジェクト

埼玉県の資料によれば、「埼玉県では川の豊かな環境を再生し、県民誰もが川に愛着を持ち、ふるさとを実感できる『川の国 埼玉』を実現するため、平成20年度から川の再生に取り組んできました。平成24年度からは、これまでのスポット的な川の再生を、市町村のまちづくり事業と連携を図りながら線的、面的に広げ『川まるごと再生』にスッテップアップします。黒目川はまるごと再生プロジェクトは朝霞市、新座市と一体となって平成24年度から4年間で取り組みます」としている。以下、関連資料により再生プロジェクトのアウトラインを素描していく。- 対象場所

黒目川「県管理区間「10.7Km」 朝霞市区間 約5.2km 新座市区間 約5.5km及びその周辺地域 - 事業期間

平成24年度から平成27年度の4年間 - 全体テーマ

新座市―雑木林とせせらぎのあるまちづくり

朝霞市―身近な自然とともに暮らせるまちづくり - 事業内容

遊歩道、親水護岸、護岸整備、階段、スロープ、アンダーパス、環境整備

黒目川:浜崎黒目川橋(著者撮影2022.12.6)

〇地域と行政が連携した維持管理〇川まるごと再生プロジェクトの特徴

黒目川:浜崎黒目川橋(著者撮影2022.12.6)

〇地域と行政が連携した維持管理〇川まるごと再生プロジェクトの特徴- 一つの市町村若しくは複数の市町村を流れる川をまもるごと対象に町づくりと一体となり、川再生。

- 県と市町村事業の連携。

- 県・市町村地域が協働。

〇事業の経緯

黒目川(新座市・朝霞市)は、平成24年度から着手した「川まるごと再生プロジェクト」の事業個所に選定され、沿川自治会、地元活動団体、新座市、朝霞市、埼玉県からなる「黒目川まるごと再生プロジェクト全体・市部会を設け、みなさんと話し合いながら事業を進めてゆきます。(2013.3)」。 自然体の黒目川-生物多様性に配慮した整備(著者撮影2022.12.6)

自然体の黒目川-生物多様性に配慮した整備(著者撮影2022.12.6)

新座市- 「黒目川クリーン作戦」として、中学生、地域の皆さんが河川の美化に努めています。

- 緑地保全、河川の美化に努める活動をしている地域住民を支援して行きます。

- 「妙音沢クリ-ンアップ作戦」と銘打ち、市民、企業、行政が一体となって地域内の大掃除をします。

- 良好な景観のために活動を行っている地域住民を支援して行きます。

- 朝霞市は清掃活動を行う地域住民と協働で、整備された遊歩道の維持管理を行います。

- 団体や地域住民が主体となるよう取組み、総合振興計画の目標の一つであるパートナーシップによるまちづくりを推進します。

Q:本事業の関係各位との対応?

A:「黒部川における『水辺再生100プラン』についての初期の資料が【埼玉県県土整備事務所水辺再生課,『埼玉の川の再生』,2019.3】です。この資料は事業を始めるにあたって、100か所もの水辺を再生させるべく、市役所をはじめとした機関が再生のプランについてプレゼンテーションしたものです。」

Q:本事業の予算対応?

A:「【埼玉県県土整備事務所水辺再生課、『埼玉の川の再生』,2019.3】が発刊された際『愛県債』がすぐに発行されました。2008年7月30日~8月8日という短い期間であったのですが、億という額を優に超えるような巨額が集まりました。」

Q:この「川まるごと再生プロジェクト」事業の特徴は?

A:「黒目川においては4拠点を置くような形で様々な場所を、人々がより過ごしやすいような形に変えてゆきました。

Q:本事業の主管課はありますか?

A:「課として変わった部分もあるのですが、そもそもの川の部門が「河川課」しかありませんでした。そのところ「水辺再生課」等が新たに増設された過去があります。しかし、現在においてはこの課はありません。現在は河川課です」

以上の再生プロジェクト事業によって、水質改善や生物多様性にも大きな変化をもたらしている。例として、黒目川はプロジェクト整備以前においては、水質は生活排水で汚れた河川であったが、現在は生活排水処理率の向上により、BOD環境基準値5mg/L以下となり、アユ(鮎)が棲む河川に戻って市民から喜びの声が上がっている。また、黒目川沿いは、散歩、運動、散策等憩いの場として活用していると説明を受けた。

今回は埼玉県の河川再生プロジェクト事業を紹介したが、全国の多くの地域においても河川再生に取り組みが見られる。水・河川問題が大きな課題になっている昨今、埼玉県の河川再生プロジェクトは県指導型での推進は意義があるが、我々の身近な河川保全のためにも地域の意見を取り入れながら今後も遂行することを期待したい。

なお、本調査には埼玉県朝霞県土整備事務所の皆様と「わくわく新河岸川みどりの会」の方には大変貴重な資料やお話をいただき、また、お忙しい中現地案内をしていただいた誠にありがとうございました。

謹んで御礼申し上げます。

参考資料:『黒目川丸ごと再生プロジェクト朝霞市、新座市部会における検討の概要』

発行:埼玉県

『埼玉の川の再生』発行:埼玉県 県土整備部水辺再生課

『水辺再生100プラン 49 黒目川/朝霞市浜崎』発行:埼玉県

-

日本の焼酎はなぜ海外で売れないのか?(前編)(2023年1月30日掲載)

-

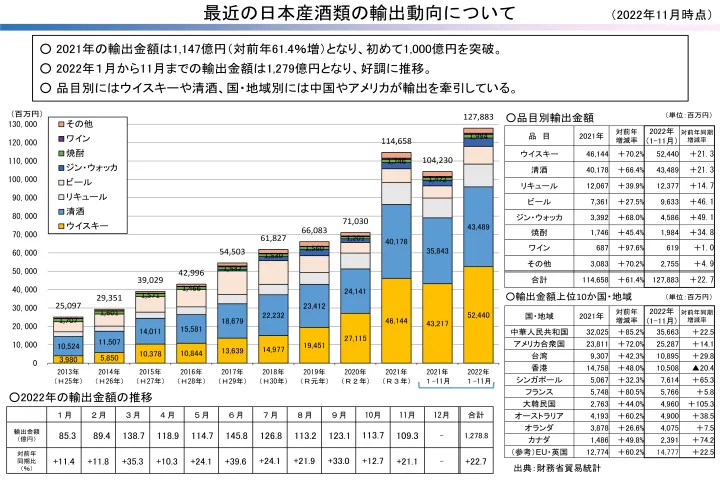

社会システム研究所長・現代教養学部教授 中川 淳司日本産酒類の輸出が順調に伸びている。国税庁の最近の集計によれば、2021年の輸出額は1,147億円(対前年比61.4%増)となり、初めて1,000億円を突破した。2022年1月から11月までの輸出額は1,279億円となり、既に好調だった2021年の輸出額を上回っている。内訳を見ると、ウイスキーと清酒の輸出が特に好調である。2021年はそれぞれ461億円(対前年比70.2%増)、402億円(対前年比66.4%)となり、合わせると同年の日本産酒類の輸出総額の75%強を占めた。2022年1月から11月までの輸出額を見ても、それぞれ524億円(対前年同期比21.3%)、435億円(対前年同期比21.3%)となり、この期間の輸出総額の75%を占めている(右記図表を参照)。

(出典:国税庁「最近の日本産酒類の輸出動向について」2022年11月時点

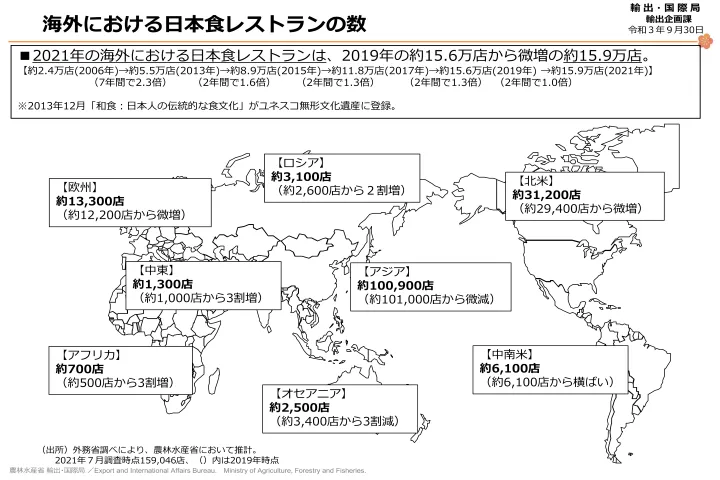

そこで供される日本食も、かつての「鮨、天ぷら、すき焼き」から、牛丼やラーメンなどのB級グルメはもちろん、高級懐石料理までバラエティに富むようになった。新型コロナウイルス感染症で人流が途絶えるまで続いた海外からの日本旅行(インバウンド)ブームで日本食の魅力を知った外国人旅行者が、帰国してからも日本食を求める需要を創り出したという側面がある。インバウンド旅行客で最も大きな比重を占めるアジアにおける日本食レストランの数が他の地域よりもはるかに多いこと(2021年で約10万店)が、そのことを示している。日本食レストランの増加とともに清酒の海外需要が順調に伸びたと考えられる。その意味で、ウイスキーや清酒の輸出増は決して一過性のものではない。これからも手堅い伸びが期待できる。日本産ウイスキーは世界各地の品評会での評価が高い。ジャパニーズウイスキーは世界的なブームとなっている。清酒の輸出増加は海外における日本食の広がりと定着の賜物であろう。海外における日本食レストランの数は、2006年の約2.4万店から、2013年には約5.5万店、2015年に約8.9万店、2017年に約11.8万店、2019年に約15.6万店、2021年に約15.9万店と急速に増えた(右図を参照)。

(出典:国税庁「最近の日本産酒類の輸出動向について」2022年11月時点

そこで供される日本食も、かつての「鮨、天ぷら、すき焼き」から、牛丼やラーメンなどのB級グルメはもちろん、高級懐石料理までバラエティに富むようになった。新型コロナウイルス感染症で人流が途絶えるまで続いた海外からの日本旅行(インバウンド)ブームで日本食の魅力を知った外国人旅行者が、帰国してからも日本食を求める需要を創り出したという側面がある。インバウンド旅行客で最も大きな比重を占めるアジアにおける日本食レストランの数が他の地域よりもはるかに多いこと(2021年で約10万店)が、そのことを示している。日本食レストランの増加とともに清酒の海外需要が順調に伸びたと考えられる。その意味で、ウイスキーや清酒の輸出増は決して一過性のものではない。これからも手堅い伸びが期待できる。日本産ウイスキーは世界各地の品評会での評価が高い。ジャパニーズウイスキーは世界的なブームとなっている。清酒の輸出増加は海外における日本食の広がりと定着の賜物であろう。海外における日本食レストランの数は、2006年の約2.4万店から、2013年には約5.5万店、2015年に約8.9万店、2017年に約11.8万店、2019年に約15.6万店、2021年に約15.9万店と急速に増えた(右図を参照)。 (出典:農林水産省輸出・国際局輸出企画課「海外における日本食レストランの数」令和3年9月30日

(出典:農林水産省輸出・国際局輸出企画課「海外における日本食レストランの数」令和3年9月30日

現在、酒類市場は世界全体で100兆円を超える規模があるといわれる。他方で、日本産酒類の輸出額は、近年大きく伸びているものの、世界の酒類市場の0.1%程度に過ぎない。日本産酒類の輸出はまだまだ伸びしろが大きいといえる。

どうやって輸出を伸ばせばよいか。以下では焼酎を取り上げて、輸出を伸ばす方策を考えてみたい。焼酎の輸出金額は2021年に17.5億円(対前年比45.4%増)、2022年1月から11月に19.8億円(対前年同期比34.8%)であった。対前年比・前年同期比では大きく伸びているが、日本産酒類の輸出総額に占める割合はいずれも約1.5%に留まっている。ウイスキー(2021年に40%)や清酒(2021年に35%)に比べると、焼酎の輸出額の少なさは際立っている。これらの酒類の国内生産量を比較してみると、焼酎の輸出額の少なさは一層際立ってくる。統計数値が公表されている2020年度の国内生産量は、ウイスキー13.5万kl、清酒(合成酒を含む)33.2万klに対して焼酎(本格焼酎、甲類焼酎を含む)は66.2万klである。国内生産量では焼酎はウイスキー・清酒を大きくしのいでいる。なぜ、焼酎の輸出は際立って少ないのだろうか?蒸留酒(スピリッツ)だからだろうか?しかし、世界市場を見れば、テキーラやウォッカ等のスピリッツの輸出は盛んに行われている。

考えられるのは、知名度が低いこと、中小零細の蔵元が多く、輸出向けマーケティングに十分な投資を行えていないことである。確かに、海外市場においてShochuの知名度は低い。輸出が少ないために知名度が上がらず、知名度が低いために輸出が伸びないという悪循環に陥っている。これをどう変えていくか。それは第一義的には知名度向上と販路拡大に向けた業界の取組みにかかってくる。日本では焼酎はハイボールやお湯割りで、食中酒として飲まれるのが通例である。海外の日本食レストランに、清酒と並ぶ食中酒の選択肢として焼酎を売り込むのが正攻法だろう。その際、普及品価格帯とハイエンドの価格帯を区別し、希少性をうたって後者のマーケティングをしっかり行うことが検討されてよい。それだけではない。スピリッツとしての焼酎の競争相手はテキーラやウォッカということになる。そうであるならば、これらのスピリッツが飲まれるバーをターゲットとして、カクテルのベースとして焼酎を売り込むというマーケティングも考えられる。焼酎ベースのカクテルとして、ハイボールやそのバリエーションを提案していくことが有効かもしれない。米国市場で今をときめくテキーラも、100年前は全く相手にされていなかった。テキーラベースのカクテル、マルガリータが広まったことが、米国でのテキーラの売り上げ増のきっかけとなったと聞く。

少子高齢化と人口減少が進む日本の国内市場は、今後大きな伸びが期待できない。伸びしろの大きい輸出市場の開拓に向けて焼酎業界が戦略的なマーケティングを展開することが必要な時期に来ている。

以上、焼酎の輸出増加に向けた蔵元をはじめとする業界の取組み課題を述べた。しかし、それだけでは十分ではない。焼酎の輸出には輸出先国の税制が参入障壁となっているケースがある。これを改めるには日本政府が相手国政府に対して働きかけることが必要である。本件については半年後の筆者担当のエッセイで述べたい。

-

地域の歴史を見つめ直す街〜リトアニア共和国カウナスからの報告(2023年1月23日掲載)

-

共愛学園前橋国際大学 国際社会学部 准教授 西舘 崇現在、大学のサバティカルを取得し、バルト三国の一つであるリトアニア共和国に滞在しています。所属は同国カウナス市にあるヴィータウタス・マグヌス大学(Vytautas Magnus University)のアジア研究センターです。滞在の主な目的は、リトアニアのエネルギー安全保障政策と住民意識についての研究です。ロシアによるウクライナ侵攻が続く中、同テーマの重要性は高まっているように感じます。

さて、今回の私のエッセーは番外編としてカウナスの様子についてお伝えします。カウナス(Kaunas)は人口約35万人を擁するリトアニア第二の都市であり、歴史的には首都ヴィルニュス(Vilnius)に代わって臨時の首都になったこともあります。写真1はカウナスを代表する歴史的建造物の一つ、カウナス城(14世紀頃に建設)の様子です。 写真1:カウナス城の様子(筆者撮影)

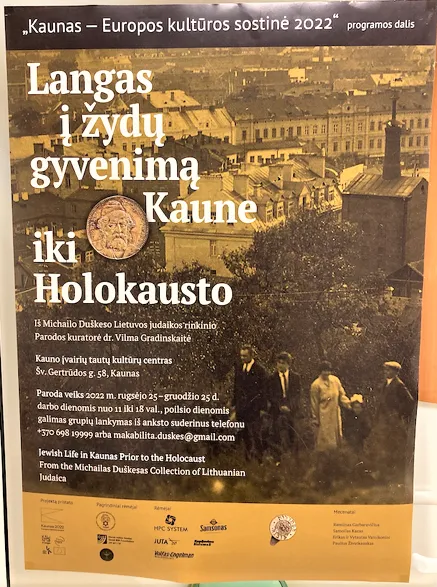

カウナスはまた、2022年の欧州文化首都(European Capital of Culture)に選定されたこともあり、年間を通して多くの文化事業を行っています。筆者がカウナスにやってきた10月中旬には、シティー・テリング・フェスティバル(CityTelling Festival)の一環として「歴史の窓:ホロコースト以前のカウナス在住ユダヤ人たちの暮らし」展(Window to Jewish Life in Kaunas before the Holocaust, an exhibition)が市内文化交流センターにて開催されていました。写真3は同展示のポスターで、写真4は展示の様子です。小・中規模の会議室には1930年頃から1940年前後までのユダヤ人社会を物語る品々-例えば写真や記念コイン等のほか、個人の手紙、封筒、領収書、名刺、イベント等の招待状まで-が展示されていました。カウナスではまた、第二次大戦中、ナチスドイツの迫害から逃れてきたユダヤ人に対し、日本通過のビザを発給した杉原千畝(ちうね)のことも語り継がれております。写真2は杉原がいたカウナス領事館(現在は杉原千畝記念館)です。2022年は、日本がリトアニアを国家承認した時(1922年12月)からちょうど100年という節目の年であり、リトアニア国内では日リトアニア関係や杉原に関する様々なイベントが行われていました。

写真1:カウナス城の様子(筆者撮影)

カウナスはまた、2022年の欧州文化首都(European Capital of Culture)に選定されたこともあり、年間を通して多くの文化事業を行っています。筆者がカウナスにやってきた10月中旬には、シティー・テリング・フェスティバル(CityTelling Festival)の一環として「歴史の窓:ホロコースト以前のカウナス在住ユダヤ人たちの暮らし」展(Window to Jewish Life in Kaunas before the Holocaust, an exhibition)が市内文化交流センターにて開催されていました。写真3は同展示のポスターで、写真4は展示の様子です。小・中規模の会議室には1930年頃から1940年前後までのユダヤ人社会を物語る品々-例えば写真や記念コイン等のほか、個人の手紙、封筒、領収書、名刺、イベント等の招待状まで-が展示されていました。カウナスではまた、第二次大戦中、ナチスドイツの迫害から逃れてきたユダヤ人に対し、日本通過のビザを発給した杉原千畝(ちうね)のことも語り継がれております。写真2は杉原がいたカウナス領事館(現在は杉原千畝記念館)です。2022年は、日本がリトアニアを国家承認した時(1922年12月)からちょうど100年という節目の年であり、リトアニア国内では日リトアニア関係や杉原に関する様々なイベントが行われていました。

筆者が参加したラウンド・テーブル会合「改めて杉原千畝を語る~リトアニア・日本両国の次世代への平和と人道主義と自由のメッセージとして」(2022年12月15日@リトアニア国立図書館)では、パネリストらが「スギハラを日リトアニア関係のヒーローとか、偉大な外交官などとして描くだけではなく、一人の ‘人間’ として捉えることも大切だ」と議論しておりました。これはとても大切なポイントだと思います。英雄視され、類稀なる外交官として記憶されるほど、杉原は私たちから遠い存在になっていくように感じます。しかし一人の人間が成したこととして彼の功績が後世に伝わることは、私たち一人ひとりにも人権や差別に関わる問題に対して何か出来ることがある、と気づかせてくれると思うのです。 写真2:杉原千畝記念館(筆者撮影)

写真2:杉原千畝記念館(筆者撮影)

ある関係者によると、近年、ヨーロッパでは自分たちの歴史を見つめ直し、それらを編み直してゆこうとする動きがあるようです。その代表例はナチス・ドイツによるホロコーストです。それは「大虐殺の責任は、はたしてヒトラーやナチスだけに帰せられるものなのだろうか」と問いながら、自分たちもまた加害者側だったのではないかと、自国の歴史を改めて検証する試みにつながっている、とのことでした。

リトアニアでも当時19万人ほどのユダヤ人が虐殺されたと伝えられています(当時のカウナスには推定で21万人のユダヤ人が住んでいたので、その9割が殺害されたことになります)。聞くところによると、この虐殺に手を貸したリトアニア人も決して少なくないとか。展示会の主催者は、今回の展示の目的を「ホロコーストによって破壊された、カウナスのユダヤ人社会の繁栄を紹介すること」と説明します。自分たちの歴史に正面から向き合おうとする勇気に大きな感銘を受けました。自分たちの地域を見つめ直す試みには、実に多様なアプローチがあるのだと気付かせてくれるものもありました。それが11月下旬から始まった「伝説の獣が隠れる場所」(Hiding Places of the Mythical Beast)と題する野外展示です。 写真3:展示ポスター(筆者撮影)

写真3:展示ポスター(筆者撮影)

写真4:ユダヤ人展の様子(筆者撮影)

写真4:ユダヤ人展の様子(筆者撮影)

展示会ではカウナスを代表する十数件の建築物の写真が、その地下の様子まで含めて映し出されております。写真5は展示についての説明、写真6は野外展示の様子、写真7と8は実際の例です。その技法の詳細は主催者曰く「謎のまま」のようですが、この展示を手がけた芸術家チラグ・ゲンダル(Chirag Jindal)氏によると、建築物とは「歴史の層を集めたタイムカプセル」のようなもの、とのこと。そして「神話の中の獣を探すことは、カウナスの物語を探すことと同じ」であり、「これらの地下室の多くは、意図せずして、また博物館化されることを通して、そのままの形で残された。見えない部分を意図的にかつ丁寧に見える化することで、重層的な歴史の証拠が浮き彫りとなる」と語っています。ワクワクするような試みだと思いました。例えば、杉原記念館の様子(写真8)からは、外交官としての杉原の姿だけではなく、杉原一家の暮らしまでも想像できそうです。カウナスでは、この地域の歴史や文化をその土地の中で、またヨーロッパ全体の中で捉えることの面白さを感じています。その表し方や伝え方についても、グローカルを「デザイン」するという点で参考になる部分があるように思います。 写真5:Cultural Info Centre HP(Ihttps://kultura.kaunas.lt/en)より

写真5:Cultural Info Centre HP(Ihttps://kultura.kaunas.lt/en)より

写真6:野外展示の様子(筆者撮影)

写真6:野外展示の様子(筆者撮影)

写真7:建築センター(旧中央郵便局)(筆者撮影)

写真7:建築センター(旧中央郵便局)(筆者撮影)

写真8:杉原記念館(筆者撮影)

写真8:杉原記念館(筆者撮影)

-

「インクルーシブ教育」と多文化共生(2022年12月1日掲載)

-

中央学院大学社会システム研究所教授 福嶋 浩彦

出雲市は多くの外国人が市内の企業で働いている。同市の「令和元年度市民満足度調査」の中に、「多くの外国人が暮らしていることにどう感じるか」という問いがあった。市民の回答は、「地域の経済を支える労働力として必要である」が49.4%、「言葉や習慣・文化の違いがあり、コミュニケーションがとりにくく不安である」が43.2%である。これに対し、「同じ地域で生きるパートナーである」という回答は21.6%にとどまっている(複数回答あり)。

外国人住民は地域経済を支えるためやむを得ない存在だが、私たちの社会に順応してもらえるか不安もある、という意識が多くを占めているように見える。お互いが「同じ地域で生きるパートナー」になる多文化共生はどうしたら進むのだろうか。

「多文化共生」とは、<日本人>と<外国人>をまず分けたうえで、従来の日本的均一社会の中に外国人が順応して入ってこられるよう支援する、ということではないはずだ。私たちの社会を、外国人だけでなく障がいのある人、性的マイノリティの人、多様な属性を持つあらゆる人を認め合う社会にするということだ。変えるのは外国人ではなく、私たちの社会なのだ。

今年9月9日、日本が批准している「障害者の権利に関する条約」に基づき、国連の障害者権利委員会から日本政府に勧告が出された。「分離された特別教育をやめるために・・・質の高いインクルーシブ教育に関する具体的目標、スケジュール、十分な予算を含めた国家行動計画を採用すること」など6項目が「強く要請する事項」とされている。

日本では長い間、障がいのある子は一般の子どもとは別の場で、特別な支援のもと教育を受けるのが良いとされてきた。いまだに特別支援学校や特別支援教室など別の場で学ぶ子どもの数は増えている。しかし本当は、特別な支援は別の場ではなく、同じ場で受けられなくてはならない。

もちろん、普通学級で特別支援を行う体制が貧弱な現在、現実を無視して同じ場に入ることだけを優先するのが正しいとは思わない。現実の中で、子ども一人一人に合った場を選ぶことが大切だろう。しかし、だからと言って、別の場を選ばざるを得ない現状を正当化して良いとも思わない。

私が市長を務めた我孫子市では、障がいのある子が普通学級に入るための支援スタッフ配置は、予算の制限をつけないことにしていた。また保育園は、障がいのある子の発達のために集団保育が必要と判断したら、保護者の就労などの入園要件がなくとも受け入れた。これに伴い保育士も増員した。ただ、市立小中学校の教員配置は県が行っており、学校で市が出来ることは限られていた。

障がいのある子どもとそうでない子どもが同じ場で学ぶインクルーシブ教育について、一般社団法人UNIVA理事の野口晃菜氏は、「障害のある子どもも含め多様な子どもがいることが前提となっているか、既存の学校教育の在り方そのものを見直す必要がある」と提起する。多様な子どもには、「障害のある子どものみではなく、性的マイノリティの子ども、外国にルーツのある子ども、ヤングケアラーの子ども」なども含まれる。

そして同氏は、文科省の取り組みについて、「『既存の通常の教育を前提とした上で、障害のある子どもにどのような付加的な支援をしていくか』の議論になりやすく、前提となる通常の教育そのものをどう変えていくか、の議論になりにくい」と指摘している。

野口氏の提起は、外国人を含めた多文化共生社会づくりの課題とまったく同じである。インクルーシブ教育や多文化共生を進めることは、私たちの社会を私たちにとって居心地の良い社会に変えていくことなのだと痛切に思う。

-

在来茶園楠森堂を訪ねて(2022年10月31日掲載)

-

一般社団法人 日本グローバルイニシアティブ協会 綿貫 雅一

6月の上旬、久し振りに福岡を訪問することとなった。その折に、知人から在来茶園を営んでおられる楠森堂を紹介され、色々とお話をする機会を得たので、ここで紹介したい。 現在の茶園風景

その方は、今では全国的にも極めて希少となった「在来種のお茶」に強い想いを持ち、次世代に繋ぐべく奮闘されている楠森河北家28代目、河北幸高氏である。河北家は、稀代の由緒ある名家で、11世紀末期(建久元年/1190)、豊後の日田からこの浮羽の地に移って以来、830年間36代続く名家の家柄である。さらに先祖を辿ると実に神話時代まで遡り、〖108代前の先祖は、神武天皇の兄「三毛入野命 (ミケイリノノミコト)」母は「玉依姫命」〗と言い伝えられているとのことである。

現在の茶園風景

その方は、今では全国的にも極めて希少となった「在来種のお茶」に強い想いを持ち、次世代に繋ぐべく奮闘されている楠森河北家28代目、河北幸高氏である。河北家は、稀代の由緒ある名家で、11世紀末期(建久元年/1190)、豊後の日田からこの浮羽の地に移って以来、830年間36代続く名家の家柄である。さらに先祖を辿ると実に神話時代まで遡り、〖108代前の先祖は、神武天皇の兄「三毛入野命 (ミケイリノノミコト)」母は「玉依姫命」〗と言い伝えられているとのことである。 主屋:明治14年築

江戸時代末期から大正時代にかけて建てられた建造物は今も現存し、当時の暮らしぶりや製茶場の歴史をたどる貴重な建物として2004年(平成16年)「国登録有形文化財」に指定されている。更に、日本近代美術史研究の先駆者である美術評論家の河北倫明氏は、この家の生まれであり、名門の家柄を如実に物語っている。

主屋:明治14年築

江戸時代末期から大正時代にかけて建てられた建造物は今も現存し、当時の暮らしぶりや製茶場の歴史をたどる貴重な建物として2004年(平成16年)「国登録有形文化財」に指定されている。更に、日本近代美術史研究の先駆者である美術評論家の河北倫明氏は、この家の生まれであり、名門の家柄を如実に物語っている。 新座敷:大正初期築

楠森堂のお茶づくりは、今から約二百年前の江戸時代末期にまで遡る。現在、茶園のある大野原台地(浮羽町山北地区)一帯は、太古の昔に阿蘇山の大噴火により形成された強度の酸性土壌からなる火山灰土であった。そのため農作物が育ちにくく、当時の農民の暮らしは極めて厳しいものであった。河北家21代当主・河北太郎衛門永重は、農民の暮らしを支えるため、この酸性土でも育つ「茶」を植えたのが始まりと伝えられている。

新座敷:大正初期築

楠森堂のお茶づくりは、今から約二百年前の江戸時代末期にまで遡る。現在、茶園のある大野原台地(浮羽町山北地区)一帯は、太古の昔に阿蘇山の大噴火により形成された強度の酸性土壌からなる火山灰土であった。そのため農作物が育ちにくく、当時の農民の暮らしは極めて厳しいものであった。河北家21代当主・河北太郎衛門永重は、農民の暮らしを支えるため、この酸性土でも育つ「茶」を植えたのが始まりと伝えられている。 創業当初の茶園風景

時が流れ、1923年(大正12年)、河北家25代目当主・河北俊義(旧 山春村〈現 浮羽町〉村長)が楠森製茶場を創設し、本格的にお茶の生産を始めた。河北俊義は、茶栽培先進地の静岡県から茶の技師を招き、当時の先端技術を積極的に採り入れ、機械の増設や改良に努めたことから、1933年(昭和8年)には農林省指定の模範工場に選定された。最盛期には栽培面積を最大十二町歩(12ha)にまで広げ、単独所有での茶園の規模は、県内はもとより国内茶生産地のなかでも最大級の栽培面積を誇っていたと言われている。

創業当初の茶園風景

時が流れ、1923年(大正12年)、河北家25代目当主・河北俊義(旧 山春村〈現 浮羽町〉村長)が楠森製茶場を創設し、本格的にお茶の生産を始めた。河北俊義は、茶栽培先進地の静岡県から茶の技師を招き、当時の先端技術を積極的に採り入れ、機械の増設や改良に努めたことから、1933年(昭和8年)には農林省指定の模範工場に選定された。最盛期には栽培面積を最大十二町歩(12ha)にまで広げ、単独所有での茶園の規模は、県内はもとより国内茶生産地のなかでも最大級の栽培面積を誇っていたと言われている。

しかし、戦後の高度経済成長期を迎え、苦境を経験する。多くの農民は、収入の良い出稼ぎに行くようになり、人手不足の状況になった。また農作物の品種改良や栽培技術が進み、収穫時期が変化した結果、農閑期での茶の生産が難しくなっていった。河北幸高氏は、静かな口調で、しかし熱く在来茶への強い想いと覚悟を語ってくれた。「在来種」の茶樹は、何千年もの永い時間の中で自然交配を繰り返すなかで生み出されている。今から千数百年前に、海を渡った僧侶たちが茶の種子を中国から持ち帰り、育成したことに由来する。そして、様々な貴重な固有種の茶樹が混在するのが、楠森堂の「実生(みしょう)在来茶園(在来種の茶畑)」であると。 在来茶

更に、茶の試験場・研究機関が八女(福岡県)に新設され、他の生産地同様に、栽培の品種化や設備の近代化が導入されてきた。しかし、楠森堂は品種化や設備の更新も行わず、伝統的な手法を続けてきた。そのため、従業員の高齢化や後継者の問題とも重なり、楠森堂は縮小の一途を辿ることとなる。しかし、そのことが結果的に、今では全国的にも極めて希少となった「在来種」の茶樹を現代まで残すこととなった。

在来茶

更に、茶の試験場・研究機関が八女(福岡県)に新設され、他の生産地同様に、栽培の品種化や設備の近代化が導入されてきた。しかし、楠森堂は品種化や設備の更新も行わず、伝統的な手法を続けてきた。そのため、従業員の高齢化や後継者の問題とも重なり、楠森堂は縮小の一途を辿ることとなる。しかし、そのことが結果的に、今では全国的にも極めて希少となった「在来種」の茶樹を現代まで残すこととなった。

このような厳しい現実のなか、28代目となる河北幸高氏は、2005年、30歳の時にお茶の栽培に関わることを決意。会社員時代を経て、生まれ育った筑紫野市から、父方の実家である河北家に移住を決断する。地域との繋がりの強い農業を通して、文化財として価値ある旧家と伝統行事を守り、また代々続く伝統的な楠森堂の茶園の維持と再興を図りたいとの強い想いからである。

農家経験もお茶の知識もない河北氏にとって、お茶作りは正に試行錯誤の連続であった。「在来茶ということで、その希少価値が評価されるのではなく、安く買い叩かれる現実を通して、在来種の真の価値を見出すことが出来た」と語っている。

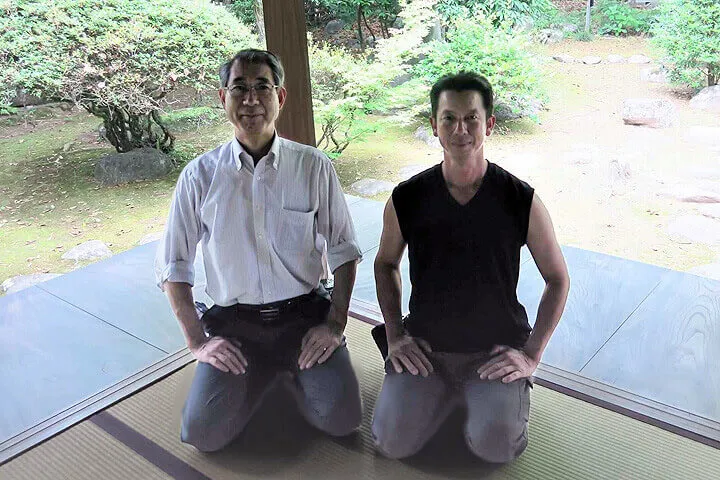

現在の栽培面積は、最盛期の半分以下の面積4haに縮小した。しかし、その多くが国内では極めて希少な日本古来の「実生在来茶園」。まだまだ試行錯誤の連続ではあるけれども、荒廃しつつあった楠森堂在来茶園、国内から消滅しつつあった在来茶の再興に取り組んで行きたい。多くの茶園が生産性の高い「改良種」の生産をする今日、楠森堂は自然の中で育った樹齢100年を超える、希少な茶樹から採れた「在来種」の茶葉を、しかも無農薬で栽培している 河北幸高氏と共に

河北氏は、笑顔で穏やかに、次のように結んだ。『この貴重な茶園をなんとか後世に残したい。昔ながらのお茶の味わいを、多くの方に味わってもらいたい。素朴で力強い、日本古来のお茶本来の味を絶やさぬよう、未来へと伝えて行きたい。』

河北幸高氏と共に

河北氏は、笑顔で穏やかに、次のように結んだ。『この貴重な茶園をなんとか後世に残したい。昔ながらのお茶の味わいを、多くの方に味わってもらいたい。素朴で力強い、日本古来のお茶本来の味を絶やさぬよう、未来へと伝えて行きたい。』

一度お会いした限りであるが、河北氏の決意、覚悟そして行動力には敬服するばかりである。大変重い歴史を持つ遺産を継承し繋いでいくことは、並々ならぬ覚悟と努力が必要である。また実施にあったては、地元の理解と協力も不可欠であろう。地方の固有の資源を活かし、将来にわたる自立的な地方の再生に不可欠な要素と多くの共通点を持っていると考える。

河北氏のこれからの挑戦と取組に共感すると共に、この素晴らしい活動を応援をしていきたい。

<参考資料>- うきは市教育委員会・文化財紹介パンフレット

- うきは市ウェブサイト

- 楠森堂ウェブサイト

-

大きく育ったブルーシベリアトウヒ:モンゴル(2022年9月29日掲載)

-

中央学院大学 現代教養学部長/教授 佐藤 寛

日本人墓地のブルーシベリアトウヒ(撮影:B.ボルド 2022年8月3日)

今年の夏、突然に写真付きのメールが届いた。ウランバートルに住む友人のB.ボルド氏からである。それは「大きく育ったブルーシベリアトウヒ」の写真であった。

日本人墓地のブルーシベリアトウヒ(撮影:B.ボルド 2022年8月3日)

今年の夏、突然に写真付きのメールが届いた。ウランバートルに住む友人のB.ボルド氏からである。それは「大きく育ったブルーシベリアトウヒ」の写真であった。

2019年8月に本学の現代教養学部「異文化社会現地研修」において、学生とともに2週間の日程でモンゴルを訪れた。本プログラムの遂行にあたり、事前にモンゴルの関係者と打ち合わせた中で、モンゴルでは砂漠化が大きな問題となっており、その対策として国家をあげて植樹をすることが奨励されているということを聞き、そこで、モンゴルの環境問題を理解する一環として、学生諸君と相談した結果、植樹することになった。当初から日本とモンゴルの歴史・文化等の関係を理解するために、日本人墓地への参拝を計画していた。関係者のご尽力により日本人墓地の敷地内に参拝記念として植樹することが実現となった。 日本人墓地のブルーシベリアトウヒ(撮影:B.ボルド 2022年8月3日)

モンゴルを訪問して3日目に、その機会が訪れた。現地関係者が我々の植樹の希望を快く引き受けてくださったので、植樹用の苗木を求めて学生達とウランバートル市内のホームセンターを歩き回って探した。最終的には極寒に耐えるという「ブルーシベリアトウヒ」(Siberian spruce)を選び、苗木5本と肥料を買い求めた。ブルーシベリアトウヒは、シベリア内陸部に分布する常緑針葉樹で、青緑色の短い針葉を持っている。円錐形のような美しい樹形でクリスマスツリーにも似ている。早速、日本人墓地へと向かった。到着すると、日本人墓地の管理人と二人の若者が私たちを温かく迎えてくれた。日本人墓地の敷地内には植樹用の大きな穴が5つ掘ってあった。我々は挨拶後、早々に慰霊碑に参拝、記念堂に行き、丘の上から日本の方向に向いて合掌した。いつも元気の良い学生達がこの時ばかりは口数が少なかったことが印象的であった。その後、学生達と共に植樹にとりかかった。土地はとても固く、事前に穴を掘る必要があったことが理解できた。管理人は午前中から穴を掘って我々を待ってくれていたのだ。

日本人墓地のブルーシベリアトウヒ(撮影:B.ボルド 2022年8月3日)

モンゴルを訪問して3日目に、その機会が訪れた。現地関係者が我々の植樹の希望を快く引き受けてくださったので、植樹用の苗木を求めて学生達とウランバートル市内のホームセンターを歩き回って探した。最終的には極寒に耐えるという「ブルーシベリアトウヒ」(Siberian spruce)を選び、苗木5本と肥料を買い求めた。ブルーシベリアトウヒは、シベリア内陸部に分布する常緑針葉樹で、青緑色の短い針葉を持っている。円錐形のような美しい樹形でクリスマスツリーにも似ている。早速、日本人墓地へと向かった。到着すると、日本人墓地の管理人と二人の若者が私たちを温かく迎えてくれた。日本人墓地の敷地内には植樹用の大きな穴が5つ掘ってあった。我々は挨拶後、早々に慰霊碑に参拝、記念堂に行き、丘の上から日本の方向に向いて合掌した。いつも元気の良い学生達がこの時ばかりは口数が少なかったことが印象的であった。その後、学生達と共に植樹にとりかかった。土地はとても固く、事前に穴を掘る必要があったことが理解できた。管理人は午前中から穴を掘って我々を待ってくれていたのだ。 日本人墓地の敷地内に管理人とともに植樹する学生(撮影:日本人墓地管理者 2019年8月21日)

日本人墓地の維持管理は日本の厚生労働省がモンゴル赤十字社に委託しており、管理人が敷地内の慰霊碑の掃除をはじめ、敷地内の除草や植栽の伐採、低木には日常的に剪定や潅水を行い、敷地内を巡回し点検を行っている。このような対応によって、我々が植樹した苗木は当時30cm程度であったが、B.ボルド氏のメールによれば、約1mに成長した木もあるとのことである。

日本人墓地の敷地内に管理人とともに植樹する学生(撮影:日本人墓地管理者 2019年8月21日)

日本人墓地の維持管理は日本の厚生労働省がモンゴル赤十字社に委託しており、管理人が敷地内の慰霊碑の掃除をはじめ、敷地内の除草や植栽の伐採、低木には日常的に剪定や潅水を行い、敷地内を巡回し点検を行っている。このような対応によって、我々が植樹した苗木は当時30cm程度であったが、B.ボルド氏のメールによれば、約1mに成長した木もあるとのことである。

日本人墓地はウランバートル市内から北部15kmのダンバダルジャーの小高い丘に存在する。第二次世界大戦後、モンゴルに抑留された日本人の中で祖国へ帰ることを望みながら命を落とした方々が埋葬されたが、ここに埋葬された遺骨は1999年から2001年にかけて当時の厚生省(現:厚生労働省)によって収集されて日本に戻った。日本政府はこの地に2001年に慰霊碑を建立した。「抑留」といえば、シベリア抑留が思い出されるが、モンゴルにも日本人が抑留されていたことを忘れてはならない。ウランバートル市は四方を山に囲まれた盆地に位置しているが、樹木が生育していないハゲ山と化した丘陵が多い。北部の森林地域を別とすれば、ウランバートル市を出て地方に行くと、丘陵が延々と続く大草原の風景が広がる。モンゴル土地行政管理・測地・地図庁のホームページによると、2022年8月現在、森林資源が国土のわずか9.1%という。日本に来るモンゴル人は、山に樹木がたくさん繁って生えている日本の風景をみて、モンゴルの草原の景色と大きく異なるという感想を口にする。モンゴルにとってこれからは樹木がとても貴重な資源となるだろう。 日本人墓地の敷地内に植樹する学生と筆者(撮影:日本人墓地管理者 2019年8月21日)

地球環境の悪化が世界中で懸念されている中、モンゴルにおいても例外ではない。U.フレルスフ大統領が、第76回国連総会(2021年)で気候変動、砂漠化対策に最適な方法は植林であると強調した。2021年から2030年までに「10億本の植林」を目指す全国植樹運動が本格的にスタートし、別荘などで植樹をする市民も増え、5 月と 10 月に木を植える「植林の日」を定め、ウランバートル市内の組織、企業、市民が、植樹を行うことが習慣になりつつある。

日本人墓地の敷地内に植樹する学生と筆者(撮影:日本人墓地管理者 2019年8月21日)

地球環境の悪化が世界中で懸念されている中、モンゴルにおいても例外ではない。U.フレルスフ大統領が、第76回国連総会(2021年)で気候変動、砂漠化対策に最適な方法は植林であると強調した。2021年から2030年までに「10億本の植林」を目指す全国植樹運動が本格的にスタートし、別荘などで植樹をする市民も増え、5 月と 10 月に木を植える「植林の日」を定め、ウランバートル市内の組織、企業、市民が、植樹を行うことが習慣になりつつある。

全国植樹運動は、気候変動による悪影響を軽減するだけではなく、砂漠化した土地の回復、森林と森林保全区の拡大、さらに、貴重な水源の保護と生態系のバランスの維持に向けた重要な取り組みとして位置づけられている。全国植樹運動に賛同し、社会的責任の一環として、植樹計画(植樹と維持)を公表している企業も少なくない。具体的には、2022年3月30日のモンゴル大統領府公式ホームページによると、金融分野の17の組織(銀行等)が 8860万本の植樹をすることを約束し、それぞれの企業の代表者と環境観光大臣が「植樹証明書」を交わしており、モンゴルの特異な環境問題に対する植樹政策が伺える。民間レベルでは、樹木や果樹の種類や育て方に関する連続番組が国営テレビで放送され、国民の関心も高まっている。

今回のモンゴルからの写真メールは大きなサプライズであった。コロナ感染症が2020年の年明けごろから世界を席巻し、全世界の経済活動をはじめあらゆるものが自粛された。この影響でモンゴルに植樹した樹木のことは、気にしながらも忘れかけていた。今回の写真メールのおかげでモンゴルの極寒の地に耐えながらも若木のブルーシベリアトウヒがすくすくと成長していることを知り安堵するとともに、おおきな心の穴が開いていたのがわずかながら癒された思いがした。当時、植樹した学生達は全員卒業して立派な社会人となっている。彼らもブルーシベリアトウヒが成長しているように、長い人生には多くの苦難もあると思うが力強く逞しく成長することを祈願している。将来、彼らが自分の家族を連れてかの地を訪れて、大きく育った木を見上げる日が来るだろうか。そしてモンゴルの大草原が森に変わる日は訪れるだろうか、想像は尽きない。

今年、日本とモンゴル国交樹立50周年を迎え、更なる交流が行われることを期待したい。

-

旧井上家住宅を訪ねて(2022年8月29日掲載)

-

中央学院大学社会システム研究所特別研究員・現代教養学部教授 林 健一

本プロジェクトでは、地域の魅力調査を現在進めている。私は我孫子市を担当しているが、地域の魅力を象徴する我孫子遺産に注目している。

文化財保護法では、わが国にとって歴史上、芸術上価値の高いものを文化財として認定しているが、これに限らず、私たちの生活の中には、建物・景色・昔ばなしなど、地域固有の歴史や文化がある。そこで、我孫子市は、文化財指定の有無に関わらず、市民が市の文化・歴史を語るうえで必要な「大切なもの・価値のあるもの」にも着目し、我孫子遺産という概念を提唱している。

この概念は「我孫子市文化保存活用地域計画」(令和2年12月18日・文化長官認定)において新たに提示されたもので、市の歴史、文化にまつわる魅力(我孫子遺産)をわかりやすく伝えるため、4つの「ものがたり」を作成している。同市は、この「ものがたり」を通じて一つ一つの我孫子遺産を計画的に保存・活用することで、その魅力を引き出し、磨き上げ、次世代へと継承する取り組みを行っていくとしている。

「ものがたり」の1つに「水のものがたり」がある。水は古来より恵みを与えてくれる存在であったが、時に人々に災いをもたらす存在でもある。手賀沼と利根川に囲まれた我孫子市は、水の恵みと災いを受けてきた歴史をもち、水と人との密接な絆を示す我孫子遺産が市内には多数点在している。

我孫子市東端の布佐地区(我孫子市相島新田)にある旧井上家住宅は、「水のものがたり」に関連する我孫子遺産の1つであるが、先日再訪することが出来た。 写真①「開発経世碑」

井上家の歴史は古く、江戸中期の享保12(1727)年頃には、享保の改革の一環として実施された手賀沼・印旛沼干拓に参入するため、江戸尾張町(現 銀座6丁目付近)から、相島新田地区に移住している。井上家はこの地で新田の開発に取り組み、名主として次第に力を持つようになっていく。

写真①「開発経世碑」

井上家の歴史は古く、江戸中期の享保12(1727)年頃には、享保の改革の一環として実施された手賀沼・印旛沼干拓に参入するため、江戸尾張町(現 銀座6丁目付近)から、相島新田地区に移住している。井上家はこの地で新田の開発に取り組み、名主として次第に力を持つようになっていく。

しかし、度々襲った利根川の氾濫により、手賀沼周辺もその都度洪水に見舞われた。このため、干拓事業が終了したのは、昭和26(1951)年と実に200年以上の歳月が経過している。旧井上家住宅の裏門前には「開発経世碑」(写真①)が建立され、相島耕地整理を主導した井上二郎(井上家12代当主)の功績と、長年にわたる事業の歴史の一端が記されている。

旧井上家の敷地内には、江戸期から戦前昭和期までの建造物(建造物(母屋・二番土蔵・新土蔵・旧漉場・表門・裏門・外塀・庭門・庭塀)が残され、これらは平成24年に我孫子市の指定文化財となっている。また、相島新田、三河屋新田の名主を務めてきた井上家には、14000点に及ぶ古文書など(井上家資料)が保管され、これらには手賀沼干拓に関する貴重な資料が含まれている。 写真②「母屋の全景」

敷地以内で目を引く、最も古い建物は母屋(写真②)である。母屋は、安政5(1858年)年に建てられた、伝統的な上層農家の構えをもつ。建物の式台玄関は昭和期の増築で、伝統と近代の融合が見られる建造物である。

写真②「母屋の全景」

敷地以内で目を引く、最も古い建物は母屋(写真②)である。母屋は、安政5(1858年)年に建てられた、伝統的な上層農家の構えをもつ。建物の式台玄関は昭和期の増築で、伝統と近代の融合が見られる建造物である。

式台玄関からは母屋内部を見ることが出来るが、明治15(1882)年に、松平家から嫁入りの際に持ってこられたと伝わる、葵の御紋が記された長持(写真③)が展示されている。その他にも、敷地内には、嘉永4(1851)年建設の表門(写真④)や、水塚の上に立てられた二番土蔵(写真⑤)や新土蔵などが見られる。 写真③「葵の御門が記された長持(婚礼用)」

写真③「葵の御門が記された長持(婚礼用)」

写真④「江戸末期の本格的な薬医門(表門)」

写真④「江戸末期の本格的な薬医門(表門)」

写真⑤「水塚と二番土蔵」

写真⑤「水塚と二番土蔵」

手賀沼干拓によって生み出された土地に度々起こる内水氾濫の被害を避けるため、水塚(みづか)と呼ばれる盛土の上に土蔵が立てられている。この様に、旧井上家住宅は、手賀沼干拓に尽くした豪農の生活と屋敷景観を今日に伝える貴重な文化遺産となっている。「水のものがたり」を構成する我孫子遺産には、「水がもたらす豊かな恵み」を示すものと、「洪水との闘い」を示すものに分類されるが、いずれも地域の歴史と魅力を形作るものであり、今後プロジェクトで予定されているグローカルデザインの基礎として目していきたい。

しかし、旧井上家住宅の保存と活用には課題も多い。我孫子市自身も、保存・活用の基礎となる「旧井上家住宅保存活用計画」の作成、布佐地区の回遊を促進するための保存整備工事、母屋内での様々な展示やイベントを企画し、来場者を増やす取組みの実施などを「我孫子市文化保存活用地域計画」(p.103)において課題として指摘している。

こうした取り組みにより、旧井上家住宅が水と人との密接な絆を象徴する場の1つとして磨き上げられ、「水のものがたり」が幾世代にも亘って語り継がれていくことを期待したい。

(掲載写真は2022年8月26日筆者撮影)

[参考資料]- 我孫子市教育委員会(2016)「我孫子市指定文化財旧井上家住宅」

- 我孫子市教育委員会(不明)「我孫子遺産をご存じですか?」

- 我孫子市教育委員会(2021)「我孫子市文化財保存活用地域計画」

- 我孫子市ホームページ「旧井上家住宅」

-

伊根の舟屋を訪ねて(2022年8月17日掲載)

-

社会システム研究所長・現代教養学部教授 中川淳司ご主人夫婦との会話では、伊根の観光をめぐる話が興味深かった。昭和から平成の初めころにかけては、日本の多くの漁村と同じく、自宅の一部を宿泊客に提供する民宿の営業が盛んであったけれど、住民の高齢化と過疎化の進行で廃れていったこと。代わって、1日1組限定で舟屋に泊める現在の業態を10数年前に始めたが、最初は閑古鳥が鳴いたこと。ホームページを開設して、次第に宿泊客が増えたこと。テレビ番組で取り上げられてから一時的に宿泊客が増えたけれど、今は落ち着いていること。重要伝統的建造物群保存地区に選定されたことから、舟屋の改築には厳しい制限がかかっているが、そのことをプラスにとらえて、昔からの家並みを生かした改築・改装を心がけていると伺った。6月の週末を利用して、京都府北部の伊根町を訪問した。最寄り駅は京都丹後鉄道 宮津駅。駅からレンタカーで1時間ほどで伊根町に着く。丹後半島の北端に位置し、伊根湾に沿った集落は、湾に面した1階に舟を引き上げて格納する舟屋づくりがユニークである。重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。1日1組限定で海の幸を供する舟屋に宿を求めた。新鮮な料理は期待を裏切らなかったが、篤実なご主人夫婦との会話、伊根湾を回る舟を出してくれた息子さんが聞かせてくれた子供の頃の話が何よりのごちそうだった。伊根湾は干満の差が30㎝と極端に少ない。お盆を伏せたような穏やかな水面である。息子さんが子供の頃は湾内が遊び場であり、舟屋から泳いで近所の友達のところに遊びに行ったという。小魚を釣り、潜って岩ガキを取るのが遊びだったとも。町育ちの私には想像のできない、海に慣れ親しんだ子供時代の思い出が新鮮だった。

伊根町は、日本でもここだけにしか見られない舟屋の家並みを資源ととらえて、それを活用した観光に将来を見出しており、それは日本人だけでなく海外からの観光客にも十分にアピールすると思う。現に、何組かの外国人旅行者を見かけた。新型コロナウィルス感染症が収まり、インバウンドの観光客が本格的に日本を訪れるようになれば、有望な訪問・滞在先になるだろう。グローカル・デザインの実践例として、印象に残った。

宮津から伊根に向かう途中で、天橋立に立ち寄った。日本三景の一つとして知られる著名な景勝地であるが、駐車施設の貧弱さと駐車料金の高さ、飲食店のメニューの陳腐さにがっかりさせられた。伊根を見習って、観光のあり方をデザインし直してはどうかと思った。

-

外国人受け入れ30年間に及ぶ大泉町に学ぶ(2022年6月30日掲載)

-

共愛学園前橋国際大学准教授 西舘 崇

『サンバの町それから〜外国人と共に生きる群馬・大泉』を読んだ。本書は群馬県前橋市に本社を置く上毛新聞社が今年(2022年)の春に刊行したもので、執筆者は1989年から2021年までに同社大泉局に勤務経験のある13名の記者たちである。編集はその中で勤務年数の最も長いベテラン記者が担当している。

群馬県大泉町は日本有数の外国人集住地域であり、全人口(41,584人)に占める外国人住民数(7,821人)は2割近くに及ぶ(2022年2月現在)。出身国ではブラジルが最も多く4,496人で全体の6割近くを占めており、次いでペルーが1,050人、その後はネパール431人、ベトナム359人、フィリピン277人と続く。同町に外国人住民が増えるきっかけとなったのは、日系人とその家族らに対して新たな在留資格を新設した1989年の入管法改正であった。

さて、きちんとした書評は別稿に譲るとして、ここでは読後の感想をフレッシュなうちに記しておきたい。

・本書を読みまずもって感銘を受けたのは、30年間に及ぶ外国人住民との共生・共創に対する丁寧で温かな記者たちの観察であり、その記述である。内容は客観的であるはずなのに、その中で描かれている人物や出来事に思わず感情移入してしまうことも多くあった。30年間という月日は、あたかも日本人と外国人との ‘結婚生活物語’ のようだった。その生活は幸せなことだけではない。辛いことも、悔しいこともあった。様々な思いを胸に押し込みながら、この地で暮らし続ける人々が多くいることも推察することが出来た。

・上述の点に関連するが、この地を外から訪れる人たちは–––それは例えば私のような研究者だったりするのだが––– ‘今’ 起きていることに目を奪われがちだ。しかし、その出来事や状況の多くは、この数日とか数ヶ月の間に新しく起きたことではないのだ。それは、途切れることなくずっと続いてきた日々の暮らしの中の ‘延長線上’ にあるものなのだ。現地調査で大泉を訪れると、必ずと言って良いほど聞く言葉がある。それは「(今回だけでなく)長く見てくださいね」ということだ。本書を読みながら、この言葉の意味を改めて認識することとなった。

・この本全体を貫く主題とは何か。その一つは間違いなく「外国人との共生は一筋縄ではいかない」ということだと思う。この分野ではよく言われる指摘だが、本書の場合は30年間の重みを伴うがゆえに、その意味することは胸に深く突き刺さる。編集を担当した記者は言う。「時間が経過すれば日系人も日本語を覚えて、日本社会の一員として働き、税を納め、次の世代を育んでいくものだと私は漠然と信じていた。しかし、そんな予定調和的な世界は来なかった」と。移民を受け入れるコストについては「楽観的すぎて、見誤っていた」のだと付け加える。この町を四半世紀以上見つめてきた記者の一言に、「ああぁ、そういうものなのか」とただただ思うばかりであった。しかしその一方で私は、同記者や他の記者たちが本書に書き残してくれた様々な出来事や登場人物たちの言動に、外国人たちとの共生を実現するための沢山のヒントを感じ取ることが出来た。

・その代表例は「助けられる存在」としての外国人、という発想を覆すことである。3.11の被災地に対する日系ブラジル人たちのボランティア活動に学ぶことは多い。当時の斉藤直身町長(2009〜13年在職)はその活動に触れながら、「外国人イコール災害弱者ではない。適切な情報提供が行われれば、支援する側として活躍していただくこともできる」と語ったようだ。外国人住民らが「支援される存在」から「支援する存在」へと変わっていくことは、日本人と外国人が対等な関係を築いていくための大きな一歩であろう。その実現に向けたヒントを、この本の記者たちは見過ごさず、読者にしっかりと伝えてくれている。

読後の簡単な感想は以上の通りだが、今後は本書を用いながら学生たちや関係者の皆さんと共に考え、議論できる機会を持つことが出来たらなぁと思った。最後になったが、本書にはこの前編となる『サンバの町から〜外国人と共に生きる群馬・大泉』(1997年)があることも記しておこう。こちらは1989年の入管法改正から96年までの7年間の取材内容が編集されている。

-

同調圧力社会を考える(2022年5月6日掲載)

-

中央学院大学社会システム研究所教授 福嶋 浩彦

目に見えないコロナウイルスへの不安や自粛生活への疲れなど、社会へのやり場のない不満が溜まると、自分と異質な者への攻撃や少数者への否定が前面に出やすい。結果として市民の分断が起こる。こんな時ほど、一人一人の自由意思が尊重される社会を大切にしたい。

直近ではワクチン接種への有形無形の同調圧力が目立つ。ワクチン接種は予防接種法第9条による「努力義務」だが、最終的には個人の意思である。しかし、とても自らの意思とは言い難いケースもある。接種しない社員は上司と面談が義務付けられるなど、とくに職場での同調圧力はほとんど強制に近い。

逆に一部では、ワクチン接種を推進する人に対し悪者呼ばわりの批判を浴びせたり、接種した人を危険性について無知な愚かな人と決めつけたりする場面も見られる。

5歳から11歳の子どもへの接種も始まった。公益社団法人・日本小児科医会は、総合的には接種を求めながらも、「発症時の重症化予防のためのワクチンとの意味合いが大きいことから、そもそも重症化することが稀な小児期の新型コロナウイルス感染症においてのワクチン接種の意義は成人・高齢者への接種と同等ではない」と指摘している。

11歳以下は、予防接種法の努力義務も適用されない。子どもと保護者が、ワクチンによる効果のメリットと副反応などのデメリットを良く考え、自主的に判断することが大切だ。子どもまで分断に巻き込まれるのは避けたい。

自治体でも丁寧な対応に努力している。例えば松江市では、小学校の全保護者へお知らせを配布。「理由の如何を問わず『摂取しない』という選択は尊重されるべきものです。接種を希望しない人が、接種の強要、差別的取り扱い、偏見などを受けることの無いよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします」と訴えている。

ただ、学校現場では様々なことが起こっている。ワクチンの前にクローズアップされたマスクでは、児童の1日の生活自己チェック表に「マスクをして笑顔であいさつできましたか」という項目があったり、節分の豆まきで「マスクをしない鬼を退治」と子どもに言わせたり、という笑えない事例もある。子どものマスクは「可能な範囲での推奨」で強制ではないし、健康上の理由でマスクできない子もいるのだが―。

残念ながら現場の教員の理解が不十分と言わざるを得ない場合もあるが、社会全体の意識が大きく反映しているように思える。

社会の空気、同調圧力、分断といったものは、新型コロナに限らず過去にもあったし、未来にもあり得る。(国も自治体も)政府がいつも正しいというわけではない。むしろ、たびたび間違える。同調圧力で社会が一つの方向へ、とくに政府が示した方向へ向かってしまうのは危険だ。

同調圧力と分断を生まない最善の策は、地域社会の中で多様な考えを持つ市民が、安心して自由に自分の意見や疑問を話し合える対話の場を作ることだ。多くの自治体で、まだその取り組みは十分ではない。しかし実は、こうした多様性のある社会を作ってこそ、外国人を本当に地域の一員として迎え入れる多文化共生社会を実現できるのではないか。

コロナ禍でさまざまな困難に直面している外国人ももちろん多い。私たちの社会が多様性と自由な対話でコロナを乗り越えることができるかは、多文化共生社会の試金石であるように思う。