エッセイ2023年度

-

「ウランバートル市の一時的な大雨による洪水と都市計画の不備」(2024年3月19日掲載)

-

中央学院大学 現代教養学部長/教授 佐藤寛

出典:「セレベ川の氾濫」(https://news.mn/r/2663389/)

中央学院大学と連携協定を締結しているモンゴル教育文化大学創立30周年記念レセプションに招かれて、2023年8月にモンゴルを4年ぶりに訪問した。1996年からモンゴルを訪問するのが8回目になる。筆者の専門領域は環境社会学なので、毎回、モンゴルを訪問する際に、ウランバートル市内を流れる大河川のトーラ川の汚染が最も深刻になっている場所を調査に行くのが課題となっている。今回、ウランバートル市で、大きく関心を集めたのが洪水である。2023年7月6日から8日と7月23日にウランバートル市に降った雨により、市内の多くの住宅や建物に損害が被り、道路も破壊された。人気のニュースサイトである、news.mnのニュースによると、ウランバートル市内は都市計画の不備によって、このような甚大な被害が生じたという説明をしている。 さらに、当サイトに、ここ30年で都市計画が進まず、土地の割り当てやインフラ整備が整っていないと強調している。

出典:「セレベ川の氾濫」(https://news.mn/r/2663389/)

中央学院大学と連携協定を締結しているモンゴル教育文化大学創立30周年記念レセプションに招かれて、2023年8月にモンゴルを4年ぶりに訪問した。1996年からモンゴルを訪問するのが8回目になる。筆者の専門領域は環境社会学なので、毎回、モンゴルを訪問する際に、ウランバートル市内を流れる大河川のトーラ川の汚染が最も深刻になっている場所を調査に行くのが課題となっている。今回、ウランバートル市で、大きく関心を集めたのが洪水である。2023年7月6日から8日と7月23日にウランバートル市に降った雨により、市内の多くの住宅や建物に損害が被り、道路も破壊された。人気のニュースサイトである、news.mnのニュースによると、ウランバートル市内は都市計画の不備によって、このような甚大な被害が生じたという説明をしている。 さらに、当サイトに、ここ30年で都市計画が進まず、土地の割り当てやインフラ整備が整っていないと強調している。

筆者は、トーラ川の汚染を毎回みてきたが、ウランバートル市の中心部を流れるトーラ川の支川のセレベという小さい川を研究対象にしていた。セレベ川の水質や様相は訪問の度に瞥見してきた。この川は幅が狭く、水量が少ない。川の中は雑草が生い茂り、普段は水の流れが少ない浅瀬の川である。 浅瀬のセレべ川:ウランバートル市郊外のゲル地区を流れる

浅瀬のセレべ川:ウランバートル市郊外のゲル地区を流れる

撮影:筆者 2023年8月7日マスメディアによると、7月の洪水の原因は次のようなものだったと報道している。セレベ川の周辺の無計画な土地配分(川の周辺まで、ぎりぎりに建てた住宅街が急増している。川の自然の流れを変えて作られた住宅等の建物もある)が原因で、急激な大量の降雨のためにセレべ川は氾濫してしまった。川の周辺までぎりぎりに建物を建築した建設業者が、洪水構造物、ダム、防護工事等を、計画に基づいて実施していないというニュースが目立っている。行政当局は洪水の後、川の近くのガソリンスタンドを強制的に移動させている。

olloo.mnのニュースによると、7月と8月にウランバートルで発生した洪水により、120のホロー(番地)、1万1,956世帯、3万4,473人、542の建物、584の住宅、146の企業や団体、230台の車両が被害を被った。さらに、21か所の道路が冠水し、7万4,023人の市民が電気を使えなくなり、4人が命を落としている。このような深刻な事態を受けて、「汚職取締庁は、役人がその地位を濫用し、土地・水法およびその他の法律に違反し、洪水ダムや溝のある地域での土地取得および建設の許可を多数発行したのが原因である」とikon.mnが報道している。これらのニュースを見ると、今回の洪水は、ウランバートル市で会った多くのモンゴル人が話していたように、自然災害ではなく、人災、いわゆる、役人の土地売買、わいろが原因とも言われている。【参考文献】 出典:「セルベ川が危険な洪水水位を超えて氾濫」(https://updown.mn/208809.html)

通訳をしてくれたモンゴル教育文化大学の教員が、「道路の下にあるインフラ設備等を整備する必要がある。古い方法ではもはや十分ではない。 土木工事を始め、詳細な計画や基準に従って建設を行う必要がある」と話していた。確かに、近年、ウランバートル市で建設ブームが起きており、市民は「コンクリートの森」と言っている、16階から25階の高級ニュータウンが数多く建てられている。今は、ウランバートル市で1週間雨が降れば、再び洪水が起こる恐れがある。トーラ川の汚染問題を長年研究してきた筆者の判断では、公害によるウランバートル市内の河川の汚染の問題、そして今回、ウランバートル市内に大きな洪水被害が起こったことは人災であることは否定できない。人災による洪水問題の解決に期待を寄せて、今回8回目のモンゴル訪問を終え帰国の途についた。

出典:「セルベ川が危険な洪水水位を超えて氾濫」(https://updown.mn/208809.html)

通訳をしてくれたモンゴル教育文化大学の教員が、「道路の下にあるインフラ設備等を整備する必要がある。古い方法ではもはや十分ではない。 土木工事を始め、詳細な計画や基準に従って建設を行う必要がある」と話していた。確かに、近年、ウランバートル市で建設ブームが起きており、市民は「コンクリートの森」と言っている、16階から25階の高級ニュータウンが数多く建てられている。今は、ウランバートル市で1週間雨が降れば、再び洪水が起こる恐れがある。トーラ川の汚染問題を長年研究してきた筆者の判断では、公害によるウランバートル市内の河川の汚染の問題、そして今回、ウランバートル市内に大きな洪水被害が起こったことは人災であることは否定できない。人災による洪水問題の解決に期待を寄せて、今回8回目のモンゴル訪問を終え帰国の途についた。

「『賄賂タウン:アクアガーデン』の建設が続く」https://ikon.mn/n/3208、2024年1月17日、閲覧日:2023年12月10日

「洪水の教訓と解決策について話し合う」http://www.olloo.mn/n/91027.html、2023年10月27日、閲覧日:2023年11月28日

「洪水による不動産価格の下落」https://news.mn/r/2663389/、2023年7月26日、閲覧日:2023年8月6日

「セルベ川が危険な洪水水位を超えて氾濫」https://updown.mn/208809.html 、2023年7月5日、閲覧日:2023年8月20日

-

「新技能実習制度について」(2024年2月27日掲載)

-

社会システム研究所長 中川淳司

政府は2024年2月5日、技能実習に代わる新制度の方針案を自民党の外国人労働者等特別委員会に示し、了承を得た。関係閣僚会議の決定を経て、今国会への関連法案の提出を目指すという。

新制度の柱は、技能実習に代わって設ける育成就労制度である。技能実習制度では3年で帰国が前提であった。育成就労では技能実習と同じく3年間の就労を認め、その間により技能レベルの高い特定技能1号の水準に育成することを目指す。特定技能1号を経て熟練労働者である特定技能2号になれば期間の制限なく在留資格を更新することができ、家族帯同も可能となる。

新制度のもう一つの目玉は、育成就労期間中の転職を認めることである。技能実習制度では原則として3年間転職を認めていない。新制度を議論した政府の有識者会議が2023年秋にまとめた報告書は、同じ企業で1年就労すれば転職を認めるとしていた。これに対して、自民党の外国人労働者等特別委員会で異論が出た。本人の希望で転職できるようにすると、地方に留まる人材がいなくなる恐れがあるとの指摘である。この指摘を受けて、今回の方針案は、転職制限の期間を1年とすることを目標としながら、当分の間は最長2年まで許容するとした。転職に当たっては、日本語能力A2相当(日常生活の情報交換が可能)までの範囲を含む新たな試験の導入を検討する。

技能実習制度が1993年にスタートしてから30年が経つ。少子高齢化で働き手の減少が続く日本の社会にとって、技能実習生は不可欠の労働力として定着した。当初は3年間の技能実習を終えれば帰国することが前提とされていたが、2019年に特定技能制度が始まり、技能実習修了後に特定技能1号として5年の在留が認められることになった。2023年には在留資格の更新が認められる特定技能2号の対象職種が拡大された。今回の新制度の導入で、育成就労を特定技能の前段階の育成期間と位置付け、外国人が日本で長期に就労・定着する筋道が付けられたといえる。

技能実習制度が期間中の転職を認めてこなかったことに対しては、技能実習生の人権保障の見地から批判があった。新制度が1年から2年で転職可能としたことは制度の改善と評価できる。しかし、この制度の持続可能性については疑問なしとしない。

少子高齢化が進む日本は、貴重な労働力として外国人労働者の受入れを着実に増やしていくことが必要である。しかし、少子高齢化は日本だけでなくアジア各国が直面する課題である。外国人労働者を必要とする国はこれから増加し、日本は今以上に外国人労働者の受入れ競争にさらされることになる。技能実習生を送り出している新興国の賃金水準は上がり、受入れ国としての日本の相対的な魅力は弱まっていく。日本が外国人労働者に選ばれる国としてあり続けるために、日本の魅力を磨いていかなければならない。受入れ事業者は、育成就労の賃金水準の引上げ、育成就労期間中の日本語能力向上の支援等、育成期間中の待遇の充実につながる方策に取り組むことが必要である。地域社会は増加する外国人労働者との共生に向けて何ができるかを考えなければならない。

5年後、そして10年後も日本は外国人労働者に選ばれる国であり続けているだろうか?

-

「外国人が教える日本語教室「ESPERANZA」に参加して」(2024年2月5日掲載)

-

共愛学園前橋国際大学国際コース准教授 西舘 崇

昨年の12月上旬、学生たちと一緒に外国人が教える日本語教室「ESPERANZA」(※1)へ足を運んだ。会場は群馬県伊勢崎市内の公共施設で、時間は夜7時から9時までである。教室はNPO法人Gコミュニティ(代表:本堂晴生)が2016年から始めたもので(※2)、コロナ禍では一時休止せざるを得なかったものの、現在では週一回、土曜日の夜に開かれている。

日本語教室と聞くと、おそらくほとんどの人が、日本人教師が日本語を教える場面を思い浮かべるだろう。実際、一般的な日本語教室では、日本人が教師であることの方が圧倒的に多い。しかし、この教室では外国人が日本語教師となる。筆者は率直に斬新だと思ったが、その意義や目指すべき方向性を知るほどに、大きな可能性を秘めた日本語教室だと思うようになった(※3)。

Gコミュニティ代表の本堂さんは外国人が教師になる意義を次のように指摘する。「日本在住歴が長く、日本語や社会制度を苦労しながら学んできた外国人が日本語を教えるので、日本語の知識がなくとも、初歩から始める場合であっても、どこが難しいかがよくわかる」。まさにその通りであろう。ただ、外国人にも日本語の習熟度がある。その場合はどうするのか。同NPOのHPには、日本語のレベルに応じて一緒に活動する日本人が教師になると書かれてあった(※4)。細やかな設計だと感じた。

この試みはさらに、地域における日本語教室のあり方にも一石を投じている。筆者の知る限り、東京などの大都市圏は除き、地方都市での日本語教室は多くの場合、日本人ボランティアに頼らざるを得ない状況が続いている。しかし、これからさらに増えていくであろう外国人材自らが、先輩外国人となり、後輩外国人に日本語を教えていく仕組みが全国各地で実現していったらどうだろう。日本語教育環境の改善に向けた一つの有効な手立てになるのではなかろうか。なお、ボランティアとはいえ、この教室では誰もがボランティアになれるわけではなく、Gコミュニティでは県の助成を受けながら「外国人日本語学習支援ボランティア養成講座」を実施している。40時間みっちり学ぶプログラムであり、22年度は7名が、21年度は10名が修了したようだ。少数精鋭だが外国人の日本語教師が毎年確実に誕生している(※5)。

また、ボランティア講師に対しては、ボランティアとはいえ有償とし、受講者からは1回(2時間)500円と半年分のコピー代など500円を徴収しているという。完全に無料ではなく、ボランティアも無償ではない教室のあり方は、同NPOが目指す「助成金に頼らなくてもやっていけるモデル」(※6)を実現する上で重要だと思う。

さて、前置きが少し長くなったが、実際の教室の様子である。今回お世話になった日本語教師は、ブラジルから群馬県に移住して30年、八木節とラテン楽器が趣味だという若林スエリさんであったが(※7)、学生たちは会場に入るや否や戸惑ったと思う。現場を ‘観察’ するつもりで行ったのに、若林さんに挨拶するや「はいはい、あなたはあそこの生徒が担当ね」「はい、あなたのこの生徒に教えてあげてね」などと、担当する生徒が決まり、観察者どころか ‘先生’ になってしまったからだ。大学で学んだことを踏まえながら、現場を観察しようなどと、甘い期待は一瞬で吹き飛んだと思う。学生たちはその後、19時から21時までの2時間、ぶっ通しで日本語教師となった。

ああ、現場とはこういうものなのだと痛感した。伊勢崎市は現在、群馬県でもっとも多い14,045人(2022年12月末)の外国人が暮らしている。前年と比べると640人増である。今後も増えていく外国人県民に対し、日本語を学ぶ機会も、日本語教師の数もまだまだ不足していると思われる。外国人が教える日本語教室「ESPERANZA」の試みを引き続き応援しつつも、学生たちには机上ではなく、やはり現場に一緒に行き、具体的な体験をさせたいなと改めて感じた。

※1 ESPERANZAはスペイン語で希望という意味。

※2 同会の活動については、内閣府NPOポータルサイト「特定非営利活動法人 Gコミュニティ」(https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/010001135)や同NPOの公式HP(https://jp-ed-gcommunity.jimdofree.com/)を参照。

※3 上毛新聞「母語使い意思疎通 社会制度や文化も指導 『外国人が教える日本語教室』 伊勢崎、太田で好評」(2017年1月22日付)などを参照。

※4 前出、Gコミュニティ公式HPを参照。

※5 同上

※6 同上

※7 対談「地域多文化共生を目指す~外国語 で日本語を教えることを通して」(ゲスト講師:若林スエリ)第三回国際コースと地域連携シリーズ(2017年6月13日開催)共愛学園前橋国際大学、における対談記録などを参照。

-

「新しい民主主義のカタチと外国人」(2024年1月9日掲載)

-

中央学院大学 社会システム研究所教授 福嶋 浩彦

●対話こそ民主主義

「あれもこれも」実現しようとした右肩上がりの時代は、同じ意見、同じの要望の人がそれぞれ集まって数の多さと声の大きさを競い合い、行政を動かした。そして多くの無駄と借金を生み出した。しかし、これからの人口減少時代は、「あれかこれか」の適切な選択と創意工夫が求められる。そのためには、多様な人が集まって対話し、知恵を出し合う民主主義が必要だ。

対話は討論と違って、自分の意見を変えず相手を変えるのが目的ではない。自分の意見も相手の意見も互いに変化し深まっていく、というのが目的だ。最後に意思決定が必要な場合は当然、多数決になる。多数決は民主主義の大切な道具だ。ただしそれは道具であり、民主主義の本質は対話なのである。

●自分ごと化会議

多様な市民が対話する方法の一つとして注目されるのが、無作為抽出の市民による会議だ。「ミニパブリックス」「くじ引き民主主義」「討議型世論調査」などと呼ばれ、世界で広がっている。日本でも様々な実践があるが、シンクタンク構想日本がサポートする「自分ごと化会議」は、昨年度(2022年度)までに全国80自治体で180回実施された。無作為抽出した27万人に案内状を送り、その中から参加してくれた人は1万人を超えている。

無作為抽出による会議の最大の特徴は、地域で特に活動したり、大きな声で発言したりしていない「普通の市民」が中心になって対話をすることだ。そして、とても深くて面白い話し合いになることが多い。これは新しい民主主義のカタチだが、本来の民主主義の姿とも言えるのではないだろうか。

自分のまちにある原子力発電所など、社会的に意見が対立する課題では、一般的に市民を賛成、反対、無関心の3つに分けがちだ。しかし実際には、賛成、反対の決まった立場は持たなくても、出来るだけ正確な情報を得て、他の人の意見も聴き、自分なりに考えたいという真ん中の人たちがたくさんいる。真ん中というのは100人いれば100の立場があるが、この人たちが中心になり賛成、反対の両端の人を巻き込んで議論してこそ、平行線にならず社会的な合意が生まれる可能性がある。無作為抽出の市民による会議は、まさにそんな場になる。

地域にある原発の稼働を認めるにしても認めないにしても、様々な市民と行政、電力会社が信頼関係を作り、話し合った結果であることが重要だと考える。人間が出す結論である以上、完璧なものはない。後になってその結論に問題があると分かった場合、信頼関係の下で話し合った結論なら、より良く修正するため、また皆で知恵を出し合える。しかし、両端が闘って相手を打ち負かした結果の結論なら、勝者は何としても結論を守ろうとするだろう。問題があったことを認めると、今度は自分が敗者になってしまうからだ。

信頼関係に基づいた対話による、見直し可能な柔らかい社会決定こそ、原発問題に限らず、人口減少時代の私たちの社会を安全で豊かなものにするはずだ。

●外国人の参加

この無作為抽出による新たな(本来の)民主主義づくりへ、地域に住む外国人にも参加して欲しい。住民基本台帳から無作為抽出した場合、外国人も対象になり、自分ごと化会議で実際に抽出されたケースもあるが、参加した実例はまだない。

しかし、「多様な市民」の中には当然、地域で暮らす外国人も入る。対話に外国人が参加することによって、外国人が暮らしやすい地域にもなるし、地域の課題解決への有効な知恵やアイディアが出てくることも期待できるだろう。

-

「北海道東川町を訪問して」(2023年12月4日掲載)

-

一般社団法人 日本グローバルイニシアティブ協会 綿貫 雅一寒露を迎える10月3日から5日まで、グローカル・デザイン研究会の第ニ期対象地方自治体の一つである北海道東川町を訪問することができた。この三日間にわたって、行政や関連団体・民間企業を訪問し、ヒヤリングや意見交換を行ってきたので、簡単にその概要を説明したい。

東川町との繋がりは、2017年2月、東京ミッドタウンで開催されていた東京ミッドタウン・デザインハブ(主催)第63回企画展「地域×デザイン2017 -まちが魅えるプロジェクト-」でのイベントである。地域デザイン10プロジェクトの一つとして、『地域と世界を繋ぎ新たなアイディアを町にもたらす「写真のまち」』のタイトルで、北海道東川町が展示紹介されていた。

当時の松岡町長ほか職員の方が、その活動を熱心に紹介されており、大変斬新で画期的な取組みであるとの記憶であった。また松岡町長とも色々とお話しご面識を頂き、そのご縁から奇遇にも今日に繋がった次第である。

今回の訪問に際し、事前にかなりの情報を収集し、東川町の概要はある程度把握していた。本物を追求する「東川スタイル」というユニークな考え方に基づき、外国人も多く国内では珍しいダイバーシティー性の高い町である。また一般的には、あまり耳慣れしないが「適疎」という概念のもと、町づくりを推進している、等である。このような事前の情報を踏まえ、果たして実態はどの様なのか、何がその要因であり、他の地方自治への展開は可能なのだろうか、などの疑問と関心を持っての訪問であった。 東川町役場訪問:菊池町長ほか

さて東川町は、北海道のほぼ中央に位置し、地域拠点都市旭川市まで約13km、旭川空港までは約7kmの極めてアクセスのいい地域に立地している。雄大な大雪山旭岳が東にそびえ、その山麓に位置し、美しい自然環境と豊かな観光資源に恵まれ、米作農業と木工業が盛んな人口8,600人の町である。

東川町役場訪問:菊池町長ほか

さて東川町は、北海道のほぼ中央に位置し、地域拠点都市旭川市まで約13km、旭川空港までは約7kmの極めてアクセスのいい地域に立地している。雄大な大雪山旭岳が東にそびえ、その山麓に位置し、美しい自然環境と豊かな観光資源に恵まれ、米作農業と木工業が盛んな人口8,600人の町である。

近年、人口減少と少子高齢化が急速に進み、地方自治体の存続が危惧されるなか、町民人口が増加し、地方自治体としては極めてユニークで斬新的な取組み行っているのが東川町である。その代表的な事例が、世界でも例のない「写真の町・東川町」である。今日では、「国際写真フェスティバル」「全国高等学校写真選手権大会」「高校生国際交流写真フェスティバル」などを開催し、アジアを中心に世界21ヶ国が参加している。 初冠雪した北海道の最高峰、大雪山系・旭岳

更に、全国初の公立「東川日本語学校」を設立し、地域の活性化を図っている。韓国、中国、台湾、ベトナム、タイ、インドネシア、などアジア地域からの留学生が大半を占めている。留学生には、手厚い奨学金に加え、学生寮が完備している。また介護福祉や医療福祉の学科を持つ学校法人北工学園「旭川福祉専門学校」があり、アジアを中心に多くの留学生を受入れ、域内は元より道内への人材を供給している。

初冠雪した北海道の最高峰、大雪山系・旭岳

更に、全国初の公立「東川日本語学校」を設立し、地域の活性化を図っている。韓国、中国、台湾、ベトナム、タイ、インドネシア、などアジア地域からの留学生が大半を占めている。留学生には、手厚い奨学金に加え、学生寮が完備している。また介護福祉や医療福祉の学科を持つ学校法人北工学園「旭川福祉専門学校」があり、アジアを中心に多くの留学生を受入れ、域内は元より道内への人材を供給している。

その他にも,ひがしかわ株主制度、地域通貨、移住体験、多文化共生・海外交流、KAGUコンペなど、全国で例を見ない施策を次から次へ実施している先進的な取組をしている。

1980年代、人口減少に直面し、町を如何に存続するかという危機感から、行政が中心となり取組みが開始した経緯を持つとのことである。今日では、行政、企業、町民が有機的に繋がり、町全体が正に一体となって、「適疎」という概念のもと、住民のウェルネス向上に向けたまちづくりを推進している。東川町の気概、そして共通理念である「東川スタイル」の本質に触れることができたと感じている。

このように東川町は、将来を見据え地域創生の視点に立ち、全国に先駆けグローカルを実践している先進的な町である。 学校法人北工学園「旭川福祉専門学校」にて

学校法人北工学園「旭川福祉専門学校」にて

せんとぴゅあ(東川複合交流施設)

せんとぴゅあ施設全景

せんとぴゅあ施設全景

木工細工展示室

木工細工展示室

図書閲覧室

図書閲覧室

-

「日本で技能実習生として働く選択をしたモンゴルの若者たち」(2023年9月29日掲載)

-

中央学院大学 現代教養学部長/教授 佐藤寛2023年の8月にモンゴルを訪れ、日本で技能実習生として仕事をするために日本語を勉強しているモンゴルの若者たちに、日本の社会事情について話す機会があった。

日本にモンゴルの若者たちが来て、日本企業の技術を学んで、母国の産業、経済発展に活かすことが素晴らしいことである。

モンゴルにおける技能実習生とはどんな制度なのか。モンゴルの労働社会福祉省のサイトに記載されている情報をみると、「2021年5月現在、技能実習生を派遣する特別な許可を有する団体は全国に74団体ある。18歳以上で、日本で技能実習する現場に関するある程度の実務経験、一定レベルの日本語能力があれば、日本に技能実習生を派遣する特別な許可を有する団体に与える。送出機関は基準を満たした者を候補者として選考し、そして日本企業が面接を行い、採用が決定される」注1)という流れになっている。

これまで、どれぐらいのモンゴルの若者が日本の企業に派遣されたのか。統計データを検索してみると、若干古いデータになるが、「2016年6月末現在、900名を派遣されている」注2)という。それ以来、コロナ禍時を除けば毎年派遣される若者の数が増え続けているのが現状である。 ウランバートル市内の日本語学校にて

8月10日にウランバートル市内の日本語学校で、日本社会の事情として、「命=いのち」をテーマに90分間話を行った。一つ目は日本の「暑さ」である。モンゴル人は極寒での生活には生まれた時から十分なほどの体験をしている。しかし、自分の体温より暑い気温での生活は彼らには経験がない。暑さによって熱中症や脱水症などの病に罹患して命を落とすこともある。次に「台風」である。台風の経験がなく、風速30~50メートル、時には瞬間風速70メートルを超える事もある。屋根や看板が風によって吹き飛ばされ、また町の並木も倒木する。大雨による河川の氾濫、道路の水没、公共の交通機関の乱れなどの障害がおこる。今夏、ウランバートル市内を流れる河川が大雨によって大被害もたらした経験から、この話には全員うなずいていた。最後に「地震」は、地面や建物が揺れることは想像していても経験がない。地震の説明はしたが理解していないようであった。しかし、インターネットの情報などで東日本大震災の事は全員知っていた。

ウランバートル市内の日本語学校にて

8月10日にウランバートル市内の日本語学校で、日本社会の事情として、「命=いのち」をテーマに90分間話を行った。一つ目は日本の「暑さ」である。モンゴル人は極寒での生活には生まれた時から十分なほどの体験をしている。しかし、自分の体温より暑い気温での生活は彼らには経験がない。暑さによって熱中症や脱水症などの病に罹患して命を落とすこともある。次に「台風」である。台風の経験がなく、風速30~50メートル、時には瞬間風速70メートルを超える事もある。屋根や看板が風によって吹き飛ばされ、また町の並木も倒木する。大雨による河川の氾濫、道路の水没、公共の交通機関の乱れなどの障害がおこる。今夏、ウランバートル市内を流れる河川が大雨によって大被害もたらした経験から、この話には全員うなずいていた。最後に「地震」は、地面や建物が揺れることは想像していても経験がない。地震の説明はしたが理解していないようであった。しかし、インターネットの情報などで東日本大震災の事は全員知っていた。

以上、「命」をテーマに未だ経験のない異国で、自然災害から身を守る例として、話を行った。実習生たちは希望に満ちた輝きの目でいっぱいであったが話を聞いて不安な様子の実習生もいたが、質問の回答により笑顔が戻ったことが、特に印象的であった。 熱心に話を聞く日本語学校の生徒たち

注1)モンゴル国労働社会福祉省ホームページ「海外への労働力派遣について」https://mlsp.gov.mn/content/detail/1055(更新:2022-09-15)(アクセス:2023-09-23)筆者が訪れた送出機関の社長は日本の大学に留学した経験のあり、流暢に日本語を扱える女性で、日本語の教師も務めている。社長の話によると、日本で技能実習生として3年間ないし5年間就労した後、一定の条件を満たすと特定技能に移行することができるので、日本を選ぶ若者が今後増える見込みがある。同社は、日本人の働き方やマナー、勤勉さを身に付ける、学んだことを活かして日本とモンゴルの交流や母国の発展に寄与できる人材を

熱心に話を聞く日本語学校の生徒たち

注1)モンゴル国労働社会福祉省ホームページ「海外への労働力派遣について」https://mlsp.gov.mn/content/detail/1055(更新:2022-09-15)(アクセス:2023-09-23)筆者が訪れた送出機関の社長は日本の大学に留学した経験のあり、流暢に日本語を扱える女性で、日本語の教師も務めている。社長の話によると、日本で技能実習生として3年間ないし5年間就労した後、一定の条件を満たすと特定技能に移行することができるので、日本を選ぶ若者が今後増える見込みがある。同社は、日本人の働き方やマナー、勤勉さを身に付ける、学んだことを活かして日本とモンゴルの交流や母国の発展に寄与できる人材を

育成することを目指している。技能実習だけでなく、貴重な人生経験を積み、一人の人間として成長して帰国する技能実習生が多いので、この仕事はとてもやりがいを感じているという。

今回、受講した技能実習生たちは、今秋または来春には日本のどこかで技能実習生として活躍し、そして、将来の日本とモンゴルの懸け橋になることを大いに期待したい。 受講した生徒と一緒に記念撮影

受講した生徒と一緒に記念撮影

注2) VIP76「技能実習生プログラムを日本政府機関と連携して実施する」2017年12月26日https://vip76.mn/content/49805(アクセス:2023-09-23)

-

「日本の焼酎はなぜ海外で売れないのか?(後編)」(2023年8月22日掲載)

-

社会システム研究所長・現代教養学部教授 中川 淳司

2023年1月末に本ホームページに「日本の焼酎はなぜ海外で売れないのか?(前編)を掲載した。世界的な日本食ブーム、日本産ウイスキーの国際的な高評価などを背景として日本酒、ウイスキーなど日本産酒類の輸出が順調に伸びている中で、焼酎の輸出が伸び悩んでいることを指摘した。そして、焼酎の輸出増加に向けた蔵元をはじめとする業界の取組み課題を述べた。ただし、業界の取組みだけでは焼酎の輸出増加を達成することは難しい。それは、焼酎の輸出には輸出先国の税制などが参入障壁となっているケースがあるためである。これを改めるには日本政府が相手国政府に対して働きかけることが必要である。本エッセイはこの問題を論じる。

多くの国はアルコール飲料に対して内国税として酒税を課している。日本から輸出される焼酎に対しては、輸入品に課される関税と並んで酒税が課されることになる。日本は多くの国と経済連携協定(EPA)を締結し、関税の撤廃・引下げを実現してきた。焼酎も例外ではない。例えば、日本とASEAN他15カ国が参加する東アジア地域包括的経済連携協定(RCEP)に基づいて、中国や韓国は日本産のアルコール飲料に対する関税を撤廃した。日本とEUとの経済連携協定に基づいて、EUは清酒に対する1リットル当たり0.077ユーロの関税を撤廃した。ただし、焼酎はそれ以前から無税とされていた。

無税で輸入された焼酎に対して、輸入国の内国税である酒税が課されることになるが、問題はその税率である。例えば、フランスの場合、アルコール度数15%以上の焼酎はスピリッツ(boisson spiritueuse)に分類され、1リットル当たり17.3756ユーロ(約2,780円)の酒税が課される。1.8リットルでは5,004円となる。1.8リットルの原価1,500円程度の焼酎に対して、酒税を付加された後の輸入原価は6,504円となる。これに20%の付加価値税が追加されるので7,806円、日本からの輸送コスト、フランス国内の流通マージン等を20%と想定すると、販売価格は9,000円(56.25ユーロ)を優に超える。原価の6倍以上の高級酒ということになってしまう。これでは焼酎の輸出増はとうてい期待できない。同様に効率の酒税を蒸留酒に適用している国として、インドネシアが挙げられる。飲食店で飲むと、いいちこ(麦焼酎)4合瓶1本が日本での販売価格の10倍近い7,000円くらいするとの情報がある。他方で、バリ島産の焼酎(アラック)ははるかに安い価格で売られているとの情報がインドネシア在留の日本人のブログで得られた。

同じ蒸留酒でも、日本から輸入された焼酎とフランス産の蒸留酒で異なる税率が適用されていれば、輸入品と国産品を同等に扱うガットの内国民待遇原則に違反する。現に、日本はかつて、輸入品が多いウイスキーやウォッカなどの蒸留酒と大半が国産品である焼酎に対して後者により低い酒税率を適用しており、これを不服としたEUからのWTO提訴を受けて、内国民待遇原則違反が認定され、輸入の蒸留酒と国産蒸留酒を同等に扱う酒税法の改正を行った。インドネシアのケースはこれに該当する疑いがある。他方で、フランスの酒税は輸入品、国産品を問わず、アルコール度数に応じて一律の税率が適用されるため、ガットの内国民待遇原則に違反するとは言えない。

酒税に加えて、フランスを含むEU加盟国は容量サイズの規制を課している。蒸留酒飲料に区分される焼酎、梅酒に関しては、容量100~2000mlの間で、以下の9種類の容量のみが可能となる。

100ml、200ml、350ml、500ml、700ml、1,000ml、1,500ml、1,750ml、2,000ml

日本で通常製造・流通している焼酎の容量は300ml、760ml(4合)か1.8リットル(1升)であるから、フランスに輸出するには輸出向けに上記のいずれかの容量の容器を別途用意しなければならない。これもコスト増につながる。

焼酎の輸出増に向けて業界が取り組むべきことは多いが、酒税や容量規制による高コストの現状が変わらない限り、焼酎輸出の増加は望めない。日本政府としては、醸造酒と比べて格段に高い酒税率を焼酎に適用しているフランスに対して、酒税率の引下げを粘り強く求めることが必要である。合理性を欠く容量サイズの規制の改正を求めていくことも大切である。フランスの日本料理店・居酒屋でも日本の居酒屋と同じように、焼酎のお湯割りやサワー、ロックを楽しみながら日本料理に舌鼓を打つことができるようになればと思う。

-

「子育て支援は少子化対策ではない」(2023年7月6日掲載)

-

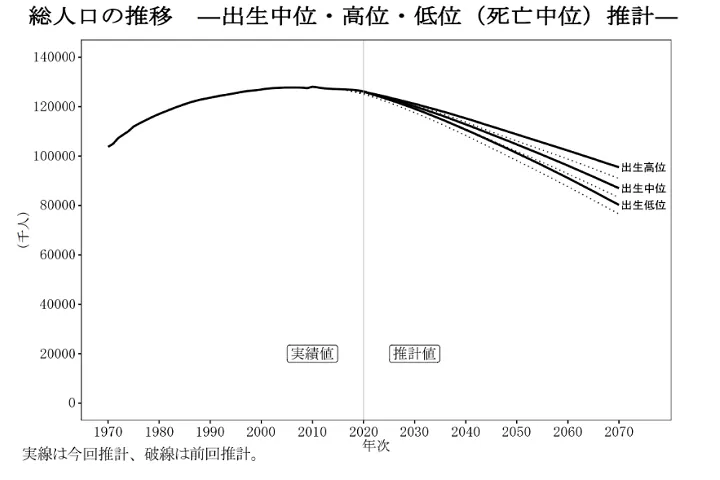

中央学院大学 社会システム研究所教授 福嶋 浩彦以上から、「異次元の子育て支援」をしても「異次元の少子化対策」にはならないことが分かる。国立社会保障・人口問題研究所の推計をみても、これから50年は確実に人口が減る。なお、前回推計(2017年)より人口減が緩和しているのは、外国人の増による。

- 子育て支援は、出生増につながらない

出生数の減の要因は、子どもを産む世代の女性の人口減であることは明らかだ。たしかに合計特殊出生率も、2022年は1.26で2005年と並び過去最低である。しかし、2005年は同じ出生率でも106万7千人の赤ちゃんが生まれている。産む世代の人口が今より多いからだ。

子どもを産む世代の人口減は、団塊の世代が生まれた第1次ベビーブーム、団塊の世代ジュニアが生まれた第2次ベビーブームに続く第3次ベビーブームが1990年代に起こらなかったことで、すでに確定している。子育て支援でこの構造は変えられない。

また、この出生率は未婚の女性も含めたものだ。近年は、既婚の女性が持つ子どもの数はさほど変化していないが、未婚の増加や晩婚化が進んで出生率は下がっている。子育て支援で結婚が促進されるとは考えにくい。 (国立社会保障・人口問題研究所2023年推計より)

(国立社会保障・人口問題研究所2023年推計より)

- 子育て支援は、私たちの幸せのため

我孫子市は首都圏の中で保育園の待機児童をゼロにしていて、2000年代は待機児童があふれる周辺自治体から、「どうしても保育園に入りたい」と転入してくる人も目立った。

もちろん保育園だけではなく、「我孫子市が千葉県でいちばん子育て支援が進んでいる」と言っても、当時、誰からも文句を言われなかったと思う。しかしそれは、私たちが幸せに生きるために取り組んだのであって、出生数や出生率の数字を上げるためではない。

実際、子育て支援が非常に充実している自治体の出生率が高いとは限らない。低い自治体さえある。出生率が上がるのは、充実した子育て支援にひかれ、すでに子どもを持つ親や、これから産む予定の人が多く移住してきた場合だ。その分、他の自治体の出生率が下がる。

- 子育て支援=少子化対策がもたらす歪み

歴史を大きく見て言えば、少子化が進んだのは社会の進歩だと考える。 一昔前は、女性は30歳が近づくと「まだお嫁に行けないのか」と言われ、結婚して子どもがないと「跡継ぎを産めないのか」と言われた。 つまり、結婚・出産が、社会や周囲からの強制だった。

今日、この強制が完全に無くなったわけではないが、たいぶ個人の選択になった。強制から選択になれば、減るのは当たり前だろう。文化人類学者に聞くと、世界史的に見て、女性の権利が認められる社会になると、出生率は減るそうだ。

人口減少が不可避である以上、人口減少してもみんなが幸せになれる持続可能な社会を作らねばならない。これについて私は様々なところで話したり、書いたりしてきたが、「社会をうまく小さくして質を高める」をいう視点で、社会の仕組みを変えていきたい。

また、わが国は外国人移住者をより多く受け入れていくのか、いかないのか。これも大きなテーマだ。私たちは、地域社会のパートナーとして外国人と本気で共生していけるのか、正面からみんなで議論していく必要がある。

「異次元の少子化対策」という幻想が、この二つの重要な課題を先送りする要因になってしまうなら、それは私たちの未来にとって取り返しのつかないマイナスになるだろう。

-

「海外からの地方再生・地元支援の取組み」(2023年5月31日掲載)

-

一般社団法人 日本グローバルイニシアティブ協会 綿貫 雅一ワシントンDCに10年居住し、現地日系シンクタンク・調査コンサルティング会社に勤務し、その後LAを拠点に活動。米国政治・市場トレンド(主にエネルギー分野)の分析を専門とする政策アナリスト・市場調査コンサルタントである。今回は、在米歴20年に及び、海外から地域創生や地元支援を実践しているロサンゼルス在住で南加(ロス)栃木県人会役員の田崎敏弘氏を紹介したい。田崎氏とはDC繋がりで、また同じ栃木県出身でもあることから、お互いに共通の認識のもと、親しく交友を重ねている。この5月には、3年ぶりに一時帰国され、県行政や関係機関、またビジネスセクターとも精力的に意見交換をして、情報収集に努め渡米されている。

先ず簡単に田崎氏の略歴を紹介したい。田崎氏は宇都宮市出身で、異色のキャリアパスの経歴を持つ国際派で、また実践的主義を貫ぬくエキスパートである。

大学卒業後に建設省(現国土交通省)に入省し、筑波への配属を契機に国際協力・国際交流に関心を持つが、霞ヶ関での勤務後退職し渡米。カリフォルニア州立大学大学院フレズノ校で、国際関係学の修士号取得し、米国で活躍することを決意。 栃木県農畜産物の米国市場PRの様子(写真右)

栃木県農畜産物の米国市場PRの様子(写真右)

食の展示会:ラスベガス(2022年1月)

上記の本業に加え、地方創生・活性化への関わりや背景、そして近年の活動について、田崎氏の言葉を借りて紹介したい。先ず将来の日本に対する強い危機感である。世界の先進国・新興国は過去着実に成長しているが、それとは対照的に、90年代以降、経済成長が鈍化し、社会のダイナミズムが大きく後退している日本の姿である。長期海外在住者である田崎氏にとって、人口減少に加え少子高齢化が進む日本の将来に、強い危機感を持つに至ったとのことである。特に地方は人口減少が顕著であり、生まれ育った故郷・栃木も例外ではないことを痛感する。このような状況を踏まえ、海外在住という「地の利」や海外視点を生かし、海外にいながら地元の活性化を図る取組みをしたいとの強い想いが、活動の原点とのことである。

先ず第1歩として、出来る限り地元でのニーズや関心に沿った形で活動を行うために、地元ならではの情報収集や地域リーダーと繋がるためにFacebookやTwitterなどのSNSを開設。また同じタイミングで、栃木県庁が米国市場を対象としたPR活動を展開し始めたことから、現地情報の収集・提供や現地ニーズの把握、情報交換等を通じて、行政との繋がりを構築。2019年度から栃木県庁米国県農産物PR事業を手掛けるほか、2021年度に栃木県公認アンバサダーに任命され、米国での栃木のプレゼンス向上に取組む。コロナ禍では、同じ出身県で世界各国に在住する方々や海外・地元に繋がりを持つ人達と繋がるためのオンライン交流会を定期的に開催し、これまで弱かった「横」の繋がりを強化するネットワークの構築も進めてきた。

様々な国・地域の在住者・在住経験者が参加したオンライン交流会では、「栃木の海外への挑戦を応援」や「栃木のグローバル化支援」などに関与してきた。主な取組みは、以下の通りである。

様々な国・地域の在住者・在住経験者が参加したオンライン交流会では、「栃木の海外への挑戦を応援」や「栃木のグローバル化支援」などに関与してきた。主な取組みは、以下の通りである。

①「しもつかれビスコッティオンライン同時試食会」:1200年以上の歴史を誇るが、見た目や味を毛嫌いする県民も少なくない栃木県の伝統食「しもつかれ」である。地元での歴史的価値の再認識や海外での認知度を上げるために、アレンジ料理である「しもつかれビスコッティ」をオンライン開催。試食のほか、現地在住国によるテストマーケティングを行った。

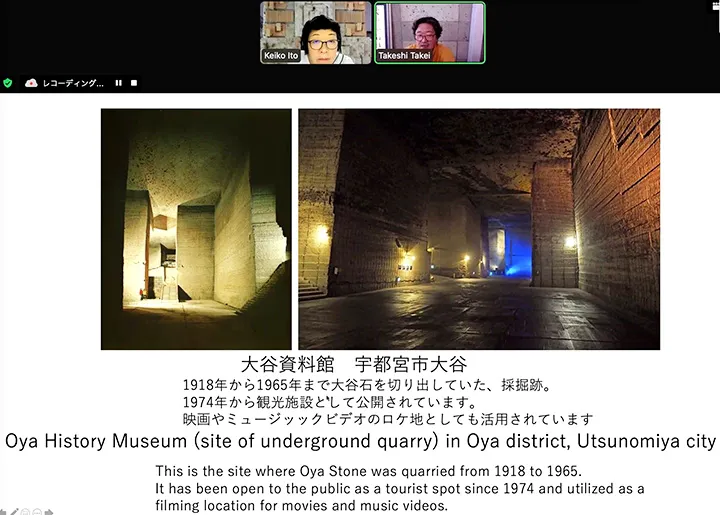

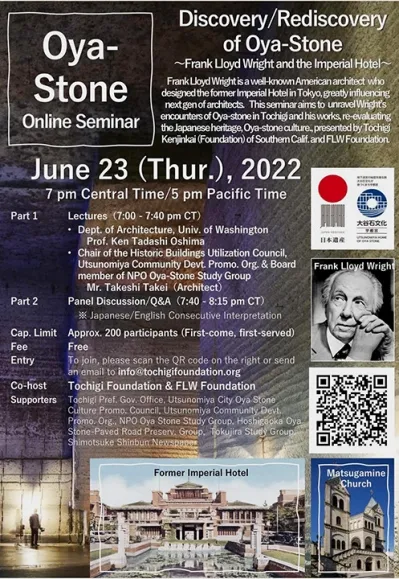

②「県出身者によるオンライン講座」:地方のグローバル化やダイバーシティ化には、子供の頃からの啓蒙が必須となる。なかなか海外と接点がない栃木県の小中学生に対して新たな「気づき」の場を与えるために、地元小中学校を対象として県出身者によるオンライン講座をこれまで数回開催。第1回目は栃木市国府南小学校にて「グローバルキャリア」をテーマに、米国・ロサンゼルス、セネガルの在住者がオンライン講演を行った。③「大谷石オンライン講座」:地元特産品・大谷石の米国での認知度向上と地元での価値の見直しを図るために、米アリゾナ州に拠点を置くフランクロイドライト財団と共同で大谷石をテーマにしたオンライン講座を開催。ライト氏は大谷石を使って旧帝国ホテル(1923年に開業)を設計した近代建築の巨匠の一人で、米国での知名度はとても高い。ライト財団側及び栃木県側からそれぞれゲストスピーカーを招聘し、ライト氏と大谷石との出逢い、旧帝国ホテルの設計に大谷石を採用した理由など、日米双方の視点から大谷石とライト氏との知られざる事実を紐解いた。ライト財団の加盟メンバー(主に米国人)から350名を超える参加申込があったほか、講演では参加者から多数の質問が出るなど、米国人による大谷石の関心の高さが伺えた。米国人への大谷石に対する関心を高めることができた。

以上の様に、田崎氏の活動は、多くの自治体が抱える喫緊の課題に対し、グローカルの視点から、極めて有効な施策を与えるものである。地方の自治体にとって、少子高齢化や人口流出は今後さらに深刻化し、地域経済や社会に及ぼす影響は図り知れない。国内発あるいは地域発の取組みも重要ではあるが、田崎氏の様に海外視点・目線で海外から地域活性化を支援することも、大変有効な取組であると、再確認させられた思いである。

以上の様に、田崎氏の活動は、多くの自治体が抱える喫緊の課題に対し、グローカルの視点から、極めて有効な施策を与えるものである。地方の自治体にとって、少子高齢化や人口流出は今後さらに深刻化し、地域経済や社会に及ぼす影響は図り知れない。国内発あるいは地域発の取組みも重要ではあるが、田崎氏の様に海外視点・目線で海外から地域活性化を支援することも、大変有効な取組であると、再確認させられた思いである。

地元栃木県には、世界文化遺産に登録されている「日光の寺社仏閣」、世界無形文化遺産「結城紬」、ラムサール条約湿地「奥日光の湿原・渡良瀬遊水地」に加え、関東随一の源泉数を誇る1200年の歴史を持つ由緒ある温泉郷が幾つもある。将来、地域活性の有力な起爆剤の一つに、富裕層のインバウンド観光が挙げられる。県でもこの取組を本格的に進めており、田崎氏は色々なネットワークとチャンネルを使い、積極的に参画している。日本に対する共通認識のもと、これまで培ってきたグローカル研究会の知見を活用して、田崎氏との連携・協力のもと、地方を盛り上げる活動を進めて行きたいと考える。

-

古利根沼を訪ねて(2023年5月31日掲載)

-

中央学院大学 現代教養学部教授 林 健一ゴールデンウイークの前半、少し研究室で仕事をしてくると家族に言い残しながらも、その足は大学入口を過ぎ、以前から訪れたかった我孫子市中峠の古利根沼(ふるとねぬま)に向かっていた。

手賀沼と利根川に囲まれた我孫子市は、水の恵みと被害を受けてきた。特に、利根川は、しばしば氾濫をくり返し、長年の間、人々は水害に苦しめられてきた。現在の利根川は、水害克服のため近代の大改修を経ており、昔の面影は残っていない中にあり、古利根沼は、ありし日の利根川の景観を今にとどめている貴重な水辺空間となっている。

改修前の利根川は、我孫子市青山地区から湖北地区の根古屋にかけ、南側へ大きく迂回して流下し、しばしば堤防が切れ、大きな水の被害をもたらしている。このため、明治末期に着工された利根川改修工事により、河道を直線に改めた結果、蛇行した利根川が取り残され、沼となったのが古利根沼である。 古利根沼(中峠地内から下流を望む)(著者撮影2023.5.1)

古利根沼は、ブラックバスやヘラブナなど、魚の釣り場として親しまれているが、「沼と人との関わり方」に多くの課題が存在するようである。我孫子市の「古利根沼周辺保全基本計画」(平成17年策定)によれば、ゴミや不法投棄のほか、岸部が少ないため、私物の設置や係留、植物の踏み荒らしなどがみられる。古利根沼は、我孫子市の北端に位置し、沼の北側の水際がほぼ取手市(茨城県)との境界になっている。古利根沼の諸元は、面積約17ha(水面)、東西約1.4km、平均幅約122m(58~188m)、平均湛水量約479,000㎥、最大水深約5.5mである。成田線・湖北駅が最寄り駅となり、同駅から北へ約1.2㎞に位置する。

古利根沼(中峠地内から下流を望む)(著者撮影2023.5.1)

古利根沼は、ブラックバスやヘラブナなど、魚の釣り場として親しまれているが、「沼と人との関わり方」に多くの課題が存在するようである。我孫子市の「古利根沼周辺保全基本計画」(平成17年策定)によれば、ゴミや不法投棄のほか、岸部が少ないため、私物の設置や係留、植物の踏み荒らしなどがみられる。古利根沼は、我孫子市の北端に位置し、沼の北側の水際がほぼ取手市(茨城県)との境界になっている。古利根沼の諸元は、面積約17ha(水面)、東西約1.4km、平均幅約122m(58~188m)、平均湛水量約479,000㎥、最大水深約5.5mである。成田線・湖北駅が最寄り駅となり、同駅から北へ約1.2㎞に位置する。

沼の東側(写真①)には、中世の利根川を見下ろした「芝原(中峠)城祉」(古利根公園自然観察の森)のある丘陵が続き、斜面の斜面林、大地林に囲まれた三日月湖は、昔の利根川の面影をそのまま残している。また、沼の上流側(写真②)には、我孫子市青山と茨城県取手市新町を結ぶ国道6号線に架かる大利根大橋を望むことが出来る。

沼の北側には、利根川改修により茨城県取手市の飛地となった小堀(おおほり)集落がある。小堀地区は、江戸期には利根川沿岸屈指の船着場と言われ、水運の基点として栄えた有様が「利根川図志」などに記されている。同地には、水神社(写真③)が残されている。水波能売命(ミズハノメノミコト)を祭る水神社は、1668年(寛文8年)に創立されたとの伝承があり、社殿の左側には古い石塔(写真④)がひっそりと佇んでいる。 古利根沼(中峠地内から上流を望む)(著者撮影2023.5.1)

古利根沼(中峠地内から上流を望む)(著者撮影2023.5.1)

また、同計画によれば、近年のCODは10~12mg/Lで推移している。公共下水道整備や水質浄化施設の設置(写真⑤)により、水質は改善されてきてはいる。しかし、沼への流入水量が減少しており、新たな流入水量の確保と水源涵養のための樹林地の保全が必要となっている。このため、旧利根川の面影を残す貴重な自然環境・景観を保全するなど、次世代に継承していくための真剣な取り組みが求められている。

古利根沼を渡る5月の風はどこまでも心地よく、水辺や周辺の景観を眺めながら散策していると、ついつい時間を忘れてしまっていた。釣り人以外は訪れる人も少なく、アクセスも決して良い場所ではないが、古利根沼は多くの人に知ってもらいたい我孫子市の魅力であり、貴重な地域資源でもある。

今回紹介できなかったが、数多くの「水のものがたり」を語る地域資源が、我孫子市には多数残されている。時間を見つけて、古利根沼とともにこれらを再訪していきたい。【参考資料】 水神社(取手市小堀地区)(著者撮影2023.5.1)

水神社(取手市小堀地区)(著者撮影2023.5.1)

水神社・社殿左側の石塔(著者撮影2023.5.1)

水神社・社殿左側の石塔(著者撮影2023.5.1)

右から疱瘡神(寛保元(1741)年)、青面金剛(寛文9(1669)年) 我湖(あこ)排水路礫間浄化施設(著者撮影2023.5.1)

我湖(あこ)排水路礫間浄化施設(著者撮影2023.5.1)

- 我孫子市(2015)「古利根沼周辺保全基本計画」

- 我孫子市ウエブサイト「利根川・古利根沼