エッセイ2020年度

-

RESASを使って身近な地域を「知る」「考える」(2021年3月29日掲載)

-

中央学院大学社会システム研究所特別研究員、現代教養学部准教授 林 健一

著者は、千葉県、我孫子市、東葛地域など、身近な地域の具体像と現在直面している課題を知り、生活者の視点から諸課題の解決方法を考えるための講義として「地域と社会」と「地域連携講座」(いずれも2年次以上配当・選択必修2単位)を担当しているが、これらの授業の一環として、2018年度の開講当初から、地域経済分析システム(RESAS)を活用した演習を講義に取り入れている。

RESASは、周知のとおり、人口動態や産業構造、人の流れなどの官民ビッグデータを集約し、可視化するシステムとして、2015年4月から、経済産業省と内閣官房(まち・ひと・しごと創生本部事務局)が提供し、地方創生の様々な取組を情報面から支援するものとして、主に地方自治体や企業向けに提供され、広く活用されている。

私の授業では、統計により身近な地域の姿や課題を探求し、その解決策を模索するためのツールとしてRESASに注目している。授業の導入部分では、国土計画・地域開発の歴史、内発的発展論など、地域政策に関する講義を前段階で行っている。その後、RESASの操作方法を体験してもらい、我孫子市の人口、企業・産業(産業構造・地域経済循環)、農業などに関するデータを題材に、特徴や課題を分析する演習を行っている。

また、学期末には、好きな地域を受講学生たちに選択させ、選択した地域の人口、産業、観光などについて、RESASや地域に関する統計資料(e-Stat)を活用しながら、各地域の課題を発見し、課題の解決策を提案するレポートを課しているが、2020年度授業のコメントシートでは、学生たちから次の様な感想が寄せられている。- 学生Aさん(2年生):「前回と今回の講義のまとめで触れている、我孫子市の農業者の所得向上問題について、私は自分の野菜を加工した調味料や料理を提案することで、消費者の興味を引くことができ、売り上げも上がるのではないかと考える。」

- 学生Bさん(2年生):「RESASを使って全国各地の産業の内訳等がすぐわかることに驚きました。自分の地域のことはもちろん、近隣の地域や親戚の地域なども簡単に調べることができ、沢山日本のことについて知識として得られるのはすごく便利であるし、様々な地域に興味関心が増えました。どんな産業が有名なのか、どれぐらい影響力のあるものなのかを日本中の都道府県を調べてみて、知識として得たいと思いました。」

RESASは、花火図やヒートマップなど視覚的なインパクトがあり、数値情報が分かりやすい形で得られ、表、グラフ、図が自動的に作成されるなど、地域を理解するツールや教材としても可能性を秘めているように思われる。

ただ、著者の力量不足から、地域経済循環構造などを読み解くために必要な地域経済に関する理論や、データ分析や分析指標に関する基礎知識について、限られた講義時間で解説し、学生たちの理解を得ていくことが難しいと感じており、大学教育におけるRESASの活用についてもさらに模索していきたい。

-

ラムサール条約登録地「涸沼(ひぬま)」を訪ねて(2021年3月1日掲載)

-

中央学院大学社会システム研究所特別研究員、現代教養学部長 佐藤 寛2021年2月21日、茨城県開発公社主催の「涸沼(ひぬま)の野鳥観察会」にSDGsの視点から参加した。この涸沼は、2015(平成27)年5月28日にラムサール条約に登録され、茨城県では渡良瀬遊水地に続いて、2件目の登録地となった。ラムサール条約の登録には9つの国際基準のいずれかをクリアしなければならないが、涸沼は幸いに3基準を満たした。

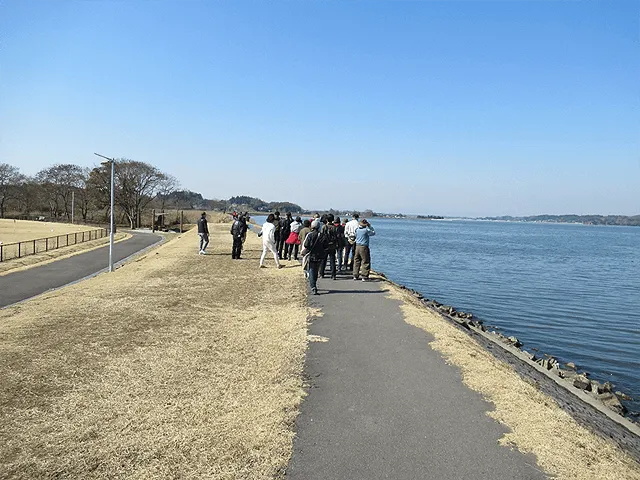

穏やかな涸沼

今回は、観察会を通じて涸沼を見聞した。当初は涸沼とはなかなか珍しい字と思い、この地を訪ねてみると数多くの自然環境の資源が存在していることに気づかされた。涸沼は茨城県の中央部に位置し鉾田市、大洗町、茨城町の3市町に跨る関東地方で唯一の汽水湖である。満潮時には那珂川・涸沼川を介して海水が逆流し、海水と淡水が混ざり合う。周囲23.9Km、面積9.35Km2、平均深水2.1m、最大深水6.5mである。涸沼には鳥類、昆虫類、魚類、爬虫類、植物など多様な生き物が生息している。特に、鳥類は88種類以上確認されており、マガモやスズガモなど毎年1万羽以上が飛来し、越冬地として重要である。中でもオオワシやオオセッカは条約登録の要件となった絶滅危惧類で、涸沼の代表的な渡り鳥である。オオワシは残念ながら今季は2月21日現在まで確認されていないと案内の方より説明を受けた。他の渡り鳥のマガモやホオジロガモなどの群れが湖面を悠然と泳ぎ、その中で、カンムリカイツブリが餌を採る光景に感動した。昆虫類では、チョウ48種、トンボ43種が確認され、新種のヒヌマイトトンボの生息が確認されている。

穏やかな涸沼

今回は、観察会を通じて涸沼を見聞した。当初は涸沼とはなかなか珍しい字と思い、この地を訪ねてみると数多くの自然環境の資源が存在していることに気づかされた。涸沼は茨城県の中央部に位置し鉾田市、大洗町、茨城町の3市町に跨る関東地方で唯一の汽水湖である。満潮時には那珂川・涸沼川を介して海水が逆流し、海水と淡水が混ざり合う。周囲23.9Km、面積9.35Km2、平均深水2.1m、最大深水6.5mである。涸沼には鳥類、昆虫類、魚類、爬虫類、植物など多様な生き物が生息している。特に、鳥類は88種類以上確認されており、マガモやスズガモなど毎年1万羽以上が飛来し、越冬地として重要である。中でもオオワシやオオセッカは条約登録の要件となった絶滅危惧類で、涸沼の代表的な渡り鳥である。オオワシは残念ながら今季は2月21日現在まで確認されていないと案内の方より説明を受けた。他の渡り鳥のマガモやホオジロガモなどの群れが湖面を悠然と泳ぎ、その中で、カンムリカイツブリが餌を採る光景に感動した。昆虫類では、チョウ48種、トンボ43種が確認され、新種のヒヌマイトトンボの生息が確認されている。 ラムサール登録地案内板

ラムサール登録地案内板

現在、プロジェクト研究「グローカルデザイン」に参加させていただいている。この研究プロジェクトの趣旨によれば、グローカルの言葉の表現や目的、研究作業などに鑑みると、グローカルという言葉は日本や世界の地域とグローバルなつながりを持つと表現している。今回のラムサール条約登録地「涸沼」は、自然環境の豊かな地域であると同時に、「渡り鳥」を介して世界の国々や地域とつながっている。渡り鳥は、往来する国・地域との間での自然環境保全は基より地域の文化・歴史や地域のコミュニケーション、地域活性化などに重要な役割を担っている。

私が研究プロジェクトを担当している我孫子市にも手賀沼があり、ここにも多くの渡り鳥や昆虫類、爬虫類などが生息している。自然環境保全として、我孫子市や市民団体、商工会などの団体と協力して、涸沼のラムサール条約登録を目指して立ち上げた茨城県、鉾田市、大洗町、茨城町のような活動を参考として、この研究の目的である「地域独自の歴史・文化・社会・自然環境などの資源を活性化して地域の経済社会の将来を構成」を考察して行く所存である。 観察会の様子

観察会の様子

涸沼で羽を休める渡り鳥

涸沼で羽を休める渡り鳥

-

人口減少とグローカルデザイン(2021年1月8日掲載)

-

中央学院大学社会システム研究所教授 福嶋浩彦

地球規模で考えて地域で行動するという「グローカル」が提起されてかなり経つ。この発想を進化させつつ具体的に展開するグローカルデザインは、とくに人口減少社会において重要になると考える。

これから50~60年は、出生率が上がっても、日本全体の人口は確実に減る。団塊の世代ジュニアが高齢化して子どもを産む世代から外れ、子どもを産む世代自体が大きく減るからだ。そんな中、ほとんどの自治体が「わがまちの人口減を食い止めたい」と言っている。「わがまちの人口減を小さく」しようと思えば、「他のまちの人口減を大きく」しなければならない。結局、「地方創生」の掛け声のもと、自治体同士が人口の奪い合い=つぶし合いをやっている。こんな先に地域の未来はない。

人口が減っても市民が幸せになれる持続可能な社会を作りたい。キーワードの一つは、社会のあらゆる仕組みを「うまく小さくして質を高める」ことだ。エネルギーの地産地消、公共施設の共有化・多機能化・民間化など各分野にわたる。医療・福祉は最も難しいが例外ではない。また、個人消費を増やし経済成長すると国民が幸せになるという20世紀の公式は乗り越える必要がある。

二つ目のキーワードは、「地域の国際化」だ。地域の文化や経済に外国人の力が不可欠になっている。外国人が普通の隣人として生きていける地域にする必要がある。2020年11月の「大阪都構想」の住民投票では、永住外国人にも投票権を―という運動があったが、2004年に制定された我孫子市の常設型住民投票条例では、すでに永住外国人の投票権を認めている。身近なことを含め、根本から既成概念を改める必要がある。

三つ目のキーワードは「自治体の自立」だ。拡大の時代は、国の方針に沿って補助金を貰えば表面的には成功したかもしれない。しかし質を高める時代は、自らの頭で考え、自らの責任で決めていくしかない。しかし残念ながら地方創生の中で、「自分の自治体の市民が幸せになるには何をやらねばならないか」ではなく、「どんな計画を作れば国からOKが出るか」「どんな事業をやれば国が交付金をくれるか」と、市民ではなく国ばかリを見る自治体が増えた。

新型コロナ感染対策においても、国の指示をただ実行するだけの自治体が目立つ。一方、世田谷区では、介護事業所、障害者施設、保育園・幼稚園などを対象に、無症状でも「社会的検査」として約3万9千人にPCR検査をする体制を整えた。公募型プロポーザルで民間事業者を選び、人的に限界の保健所にこれ以上の負荷をかけない制度設計にしている。現場を持つ自治体は強い。市民のニーズを踏まえた具体的取り組みは国をも動かす。国の指示待ちでは何も始まらない。今回のグローカルデザイン研究でも、とくに自治体の自立をベースにして考えていきたい。

-

那須塩原市を訪ねて(2020年11月25日掲載)

-

一般社団法人日本グローバルイニシアティブ協会 綿貫雅一

今回、グローカルデザインのメンバー3名(中川PL、綿貫、西舘)が、2日間にわたり研究対象自治体の一つである那須塩原市を訪問し、関係機関からの意見交換と観光資源の確認に当たった。以下にその報告と感想を認めたい。率直に言って、栃木県出身でありながら、長く海外に生活をしていたこともあり、地元県に対する知識の浅さを痛感すると共に、那須塩原の魅力に改めて気づかされた訪問であった。

先ず市役所を訪問。渡辺市長からブリーフィングを頂き、市の基本的な構想や戦略を伺った。また研究会の趣旨に賛同頂き、色々とご協力頂けることとなった。その後、市の担当者の同行のもと、商工会、JA、観光協会を訪問し、関係機関トップとの率直な意見交換を行うことができた。首都東京から150キロほどの近距離にあるにも拘らず、同時に地方が抱える特有の課題に直面している厳しい現実を知る機会となった。更に那須塩原は、日本遺産にも指定されている「明治政府の要職を務めた貴族たちのロマン」ゆかりの地でもある。明治維新を牽引した元勲や政府の要職を歴任した貴族たちの近代化建設の情熱と西欧文化への憧れに触れることができる素晴らしい文化遺産である。今回、当時ドイツ公使で、後に外務大臣となった青木周蔵子爵の旧青木家那須別邸を訪問した。一つ一つの展示物に当時の面影が残っており、ドイツへの強い思い入れが感じられ、まるでタイムスリップしたかのような束の間の一時を味わうことができた。一方で那須塩原は、開湯から1200年の歴史をもち「三大美人泉質」で知られる塩原温泉、また湯治の里で知られる板室温泉を有する国内でも有数の温泉の名所でもある。国内の温泉ランキングでは、全国の中で上位を占めるものの、草津、鬼怒川、熱海など温泉名所の後塵を拝し、如何に知名度を上げるかが大きな課題であるとの認識であった。

那須塩原は、文化財の宝庫の地でもある。歴史と文化を物語る国・県・市指定の文化財は178件に及ぶ。中でも、明治初期に建設された那須疎水は、安積疎水、琵琶湖疎水と並び、歴史に名を連ねる日本三大疎水の一つである。広大で平坦な日本最大の扇状地「那須野が原」の原野を開拓するために建設された施設は、当時の開拓の足跡を今に残す重要な文化遺産である。 那須疎水取水口跡

那須疎水取水口跡

そして、最後にグローカルデザインに最も関連性のある人との出会いである。中川先生が長く懇意にされている方で、10年以上にわたり旅館・アート・温泉の構想のもと「アートスタイル経営」を理念に、板室温泉で老舗の旅館大黒屋を経営している室井代表である。現代アートに造形が深く、世界との懸け橋となり美術を通して、地域おこしや世界と繋がる展開を実践されている。今回、短い期間ながら、那須塩原市の現状、特性、潜在性また関連資源の確認を目的に訪問したが、大きな収穫があった。研究会を通して、これらの資源を有機的に連携したグローカルデザインの提案を行っていきたい。 旧青木家那須別邸

旧青木家那須別邸

アートスタイル経営を理念とする大黒屋の庭園

アートスタイル経営を理念とする大黒屋の庭園

最後に、今回の訪問の調整に協力を頂いた那須塩原市、また関係機関他お世話になった方々に御礼を申し上げ、実り多き2日間の那須塩原市訪問の報告としたい。

-

日本人の美意識(2020年10月5日掲載)

-

中央学院大学社会システム研究所長、現代教養学部教授 中川淳司

数年前のことになる。グラフィックデザイナー原研哉の名著『日本のデザイン』(岩波新書、2011年)を手に取り、冒頭の次の個所に思わず膝を叩いた。私も全く同じことを感じていたからだ。

「東京の国際空港に降り立ち、素っ気ない空間を入国審査所に向かって歩き始める時、きまって感じることがある。空間は面白みがなく無機質だが、なんと素晴らしく掃除の行き届いた場所だろうかと。」

短期の海外出張や海外旅行から帰国した時もそのように感じるけれど、長期の海外滞在から帰国した時にことさらその思いを強くする。慣れ親しんだ滞在先との違いに気づかされるからだろう。それは滞在先が先進国であろうと途上国であろうと変わらない。成田空港も羽田空港も、掃除が行き届いていることでは世界トップクラスである。それだけではない。空港から乗り継ぐ公共交通機関が秒単位でスケジュール通りに運行されていること。車内から目にする街灯が一つとして消えていないこと。それらは日本人にとっては当たり前のことかもしれないが、世界を見渡してみると、稀有の事柄であることがわかる。

掃除であれ公共交通であれ街路灯の整備であれ、それを担当する人は影ひなたなく自分の職務をきちんとやり遂げることが当然のこととなっている。日本とはそういう国だ。それらがあまねく実行されることで、公共サービスも民間のサービスもきわめて水準が高い。海外で同種のサービスを経験すると、その違いがよくわかる。

仕事に対する日本人のこのように高い倫理観はどのように培われたのだろう。狭い国土に多くの人が暮らしてきた歴史的な経緯。稲作を中心とする農耕生活で培われた勤勉さ。変化に富み、時に荒々しい風土との対峙。思いつくことはいくつかあるけれど、それらを包含しながら、そのいずれにも還元されない独特の国民性というべき要素が重要ではないだろうか。それは簡素さの美とでも形容されるものである。桂離宮や茶室に凝集される美意識といえるかもしれない。グローカルデザインにおけるローカルな美質・資源をとらえる上では、以上の意味での日本人の美意識を念頭に置くようにしたいと思う。